右の文章で翻訳はどのようなものと考えられているか、800字以内でまとめなさい。

~全国模試小論文1位の報告を3年連続でもらっている牛山の過去問題解説ページです。~

東京大学文学部 推薦入試 小論文 過去問題 平成30年度

問題1

問題1 解答例

音楽の演奏、芝居なども一種の翻訳と考えることができる。翻訳に解釈はつきものである。グレン・グールドは、常に自分のスタイルを壊し続けていた演奏家だった。彼は個別の作曲家それぞれに対して違う演奏スタイルを身につけていた。一般に翻訳は次善の策であって、本来は原文で読むのがよいとされる。翻訳における解釈は、オリジナル作品の後を常に歩き、謙虚な役目に徹するべきなのだろうか。翻訳の分類学は、どの程度自由か忠実かが一応の基準となる。訳者は等価の作品を新たに創作すべく苦心するしかない。詩においては、いわゆる創作的裏切りの発生が必然となる。翻訳が困難なのは言葉でも実は同じである。翻訳の不可能性を口にする時人はしばしば文化的背景にそれを起因させる。

しかし、言葉を尽くせば、翻訳は可能なはずである。詩の場合に翻訳が難しいのは、たくさんの言葉を尽くして説明することが許されないからである。言語学者ヤーコブソンは、1)言語内翻訳、2)言語間翻訳、3)記号系間翻訳の三種類に翻訳を分けた。あらゆる翻訳の基礎をなすのは、言語内翻訳である。そのため、言葉の意味とは、翻訳を通じてしか記述できないということになる。翻訳の解釈にまつわる問題は程度の差である。いかなる翻訳も新しい意味を発見、創出する点で等しい。多様に解釈することでテクストの意味が明らかにされる。音楽や絵画の内容を言葉で表現することやその逆の行為は、翻訳と見なしうる。そのような過程において、新しい意味が創出される。

問題1 解説

この文章を一言で表現するとどうなるでしょうか。

(翻訳は、一般的には忠実な言い換えであると考えられているがそうではない。)翻訳とは新しい意味の創出である。

こうなるわけですね。

ところが、本文を読んでいない人にこのようなことを述べても理解されないでしょう。そこで、今回の問題1のような要約の答え(詳しい論理的説明)が必要になります。

このように、要約問題では、全体のロジックを埋めるように発想することが非常に大切です。

翻訳→新しい意味の創出

この論理式では分からないので、、、、

翻訳→●●→●●→●●→新しい意味の創出

このように、間に存在する●●を正確に記述してやることを考えましょう。

そうすると、高い点数をねらうことができます。

ここまでは、あくまでも概要のお話です。

要約問題を原則としてどのように解いていくかですが、以下の図のように考えます。

あくまでも原則的な考え方ですが、一つの段落に一つだけ述べたい内容があるイメージです。※段落を作りまくる著者もいますので、あくまでも原則的な考え方だと理解してください。

そうしますと、課題文の内容を論理式で抜き出すとどのようになるのか、少しだけ書いてみましょう。

音楽の演奏→一種の翻訳

翻訳→解釈はつきもの

グレン→自分のスタイルを壊し続ける演奏家

翻訳→本来は原文で読むのがよいとされる

解釈→謙虚な役目に徹するべきか

詩→創造的裏切りが必然

翻訳が困難な事情→言葉でも同じ

翻訳の不可能性→伝統の相違に起因させる考え方

詩の場合の翻訳の不可能性→たくさんの言葉を使えない

言語学者ヤーコブソン→翻訳を三種類に分けた

ここからが非常に大切です。核心的な部分ですからね。

説明のためにここから便宜的にABCDEと記号を論理式につけました。

A:翻訳→1)言語内翻訳(同一言語内での言い換え)を含む

B:言い換えを含む→言葉の意味は翻訳を通じてしか記述できない

C:翻訳の解釈の問題→程度の差

D:多様に解釈→テクストの意味が明らかにされる

E:すべてのケース→意味の新たな発見の過程としてとらえることができる

F:絵から言語、言語から絵などの行為→すべて翻訳

G:翻訳の過程→新しい意味が創出される。

全体として、AなのでBであるというロジックがあることに気づくでしょうか。(A→B)

全体として、Bであり、Cであり、Dなので、Eであるというロジックがあることに気づくでしょうか。

全体として、E=F=Gの関係にあることに気づくでしょうか。

そうすると、全体のロジックは、BかつCかつD→E=F=Gということです。

翻訳の過程は、意味の創出なのだということが言いたかったわけですね。

BとCとDは、結論を導く理由(論拠・前提)になっています。従って、このB、C、Dを入れ込むことで、要約文が論理的になります。必ず、B、C、Dの要素を要約文に解答要素として入れましょう。

問題2

文学部で学ぶということについて、右の文章を踏まえながら、あなた自信の考えを1000字程度で述べなさい。

問題2 解説

今回の文章を踏まえて、文学部で学ぶことについてあなたの考えを1000文字以内で述べなさいという問題でした。

この問題をどのように考えるべきでしょうか。

文学部では基本的に言語翻訳を学んでいきます。

このことを論理式で表現すると・・・

文学部→翻訳

課題文の内容を論理式で表現すると・・・

翻訳→意味の創出

二つを連結すると、

文学部→翻訳→意味の創出

つまり、

文学部(で学ぶ)→意味の創出

このように、簡単に出題意図を見抜くことができるわけですね。

とても簡単になりましたね。

こんな風に解いていきますよ。

それでは解答例を見てみましょう。

問題2 解答例

課題文では、翻訳とは意味の創出であると筆者が述べている。それでは、文学部で学ぶことはどのように考えることができるだろうか。

私は文学部で学ぶことは、何らかの自分なりに学問に取り組んだ結果としての意味の創出であると考える。

文学部では何を専攻するかに違いはあったとしても、翻訳を学問的に学んでいく。中国語を日本語に翻訳する場合であっても、課題文の著者が述べるように、中国語から日本語への翻訳だけが行われるわけではなく、実質的に中国語から中国語への言語内翻訳が行われることになる。このプロセスにおいて、解釈の違いや差については、程度の差こそあったとしても、このような言語内翻訳を行わない完全な直訳は常にできるわけではない上に、課題文の著者述べるように、望ましい行為でもない。私たちは中国語を日本語に翻訳する場合、文化起因論のように、中国を学び、中国の文化に触れる必要がある。しかし、私たちが学問をする上で、母国語として中国語を身につけていない以上、何らかの障害や限界がそのプロセスに存在すると考えられる。文学部で学ぶということは、このような障害や限界を乗り越えていくことであり、そのプロセスは、常に新しい意味の創出と言える。もし私たちが学ぶことが、個人の恣意的な解釈論に陥るのであれば、文学を学ぶ意味はないのだろうか。否、私はこの点について、だからこそ丁寧に根気強く、高度に学問を行う姿勢が重要だと考える。学問として文化を学ぶ以上、ある時は、中国語を母語とする人以上に、私たちは中国文化を学ぶ場合、中国に詳しくなる必要があるだろう。

以上のように、文学部で学ぶということは、新しい意味の創出を常に伴う。従って、私は文学部で学ぶということは、学びの限界に挑むことであると考える。高い意識で、私は学問に取り組んでいきたい。

今回の解答例を見てもわかるように、課題文で言及されていないロジックを補強するイメージが大切です。

解答例を紹介する前に紹介していた論理式の内容を詳しく掘りさげて解説すれば、問われた内容について、論理的に解答したことになります。

やたらめったら持論を振り回すのではなく、何を書くことを求められているのかをしっかりと考えましょう。

その上で、期待されていることをあなたができれば、高い点数となります。

小論文で高い点数を取るコツは、自分の意見をたくさん述べないことです。なぜならば、論点がずれるからです。

一つの論文で、一つの意見だけを述べることを一論文一中心命題の原則などと言います。ぜひ覚えておきましょう。

今すぐ小論文の対策を検討したい人

小論文添削指導塾【通信制】:(小論文授業+添削指導)

費用を抑えて、試験合格まで継続的にサポートを受けたい(下の小論文のDVD講座及び添削指導を含みます)方は、以下の通信制の小論文添削指導塾をご利用下さい。牛山と小論文のマンツーマンコースもあります。

小論文添削塾:文和会

小論文の実力を養成する、小論文試験で合格を目指す人の通信制の塾:文和会の詳しい説明ページです。国立・公立・私立大学、昇進試験、就職試験など様々な小論文試験に対応をしています。AO・FIT・推薦入試の対策や、出願書類の添削も可能です。

詳細を見る

文和会:牛山とマンツーマンコース

牛山とマンツーマンで小論文の実力をあげ、小論文試験(高校・大学受験、資格試験、昇進試験など)を突破するコース。定員3名となります。

詳細を見る

過去問題解説者 牛山恭範

・スキルアップコンサルタント

・スキルアップコンサルタント

・専門家集団Allaboutスキルアップの担当ガイド

・ヤフー(Yahoo)知恵袋 専門家回答者

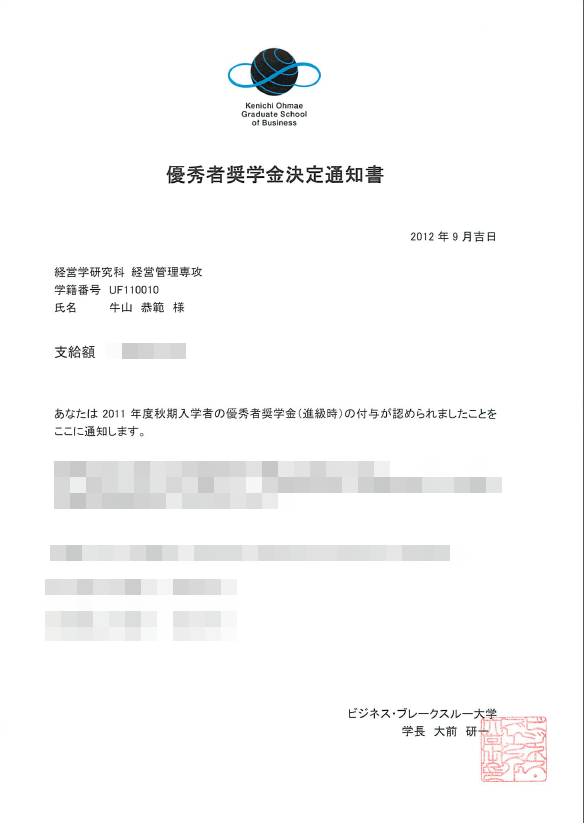

慶應大学に確実かつ短期間で合格させる慶應義塾大学合格請負人。慶應義塾大学合格の要である、小論文と英語の成績を専門家として引き上げる為、理系を除く全学部への合格支援実績がある。(学部レベルだけに留まらず、慶應大学法科大学院へ合格に導く実績もある。)短期間で人を成長させる為の知見を活かし、教え子の小論文の成績を続々と全国10以内(TOP0,1%以内も存在する)に引き上げる事に成功。12月時点で2つの模試でE判定の生徒を2ヵ月後の本試験で慶應大合格に導く実績もある。技術習得の専門家として活動する為、英語力の引き上げを得意としており、予備校を1日も利用させずにお金をかけず、短期間で英語の偏差値を70以上にして、帰国子女以上の点数を取らせるなどの実績が多い。慶應大学合格支援実績多数。自分自身も技術習得の理論を応用した独自の学習法で、数万項目の記憶を頭に作り、慶應大学SFCにダブル合格する。(その手法の一部は自動記憶勉強法として出版)同大学在学中に起業し、現在株式会社ディジシステム代表取締役。より高い次元の小論文指導、小論文添削サービスを提供する為にも、世界最高の頭脳集団マッキンゼーアンドカンパニーの元日本、アジアTOP(日本支社長、アジア太平洋局長、日本支社会長)であった大前研一学長について師事を受ける。ビジネスブレークスルー大学大学院(Kenichi Ohmae Graduate School of Business)経営管理研究科修士課程修了。(MBA)スキルアップの知見を用いることで、牛山自身の能力が低いにも関わらず、同大学院において、『東大卒、東京大学医学部卒、京都大学卒、東大大学院卒(博士課程)、最難関国立大学卒、公認会計士、医師(旧帝大卒)、大学講師等エリートが多数在籍するクラス』(平均年齢35歳程度)において成績優秀者となる。個人の能力とは無関係に「思考・判断力」「多くの記憶作り」等で結果を出すことができるスキルアップコンサルタントとしてマスコミに注目される。(読売新聞・京都放送など)他の「もともと能力が高い高学歴な学習支援者」と違い、短期間(半年から1年)で、クライアントを成長させることが特徴。慶應合格のためのお得情報提供(出る、出た、出そう)ではなく、学力増加の原理と仕組みから根本的に対策を行う活動で奮闘中。現在、東京工業大学大学院博士後期課程在学。

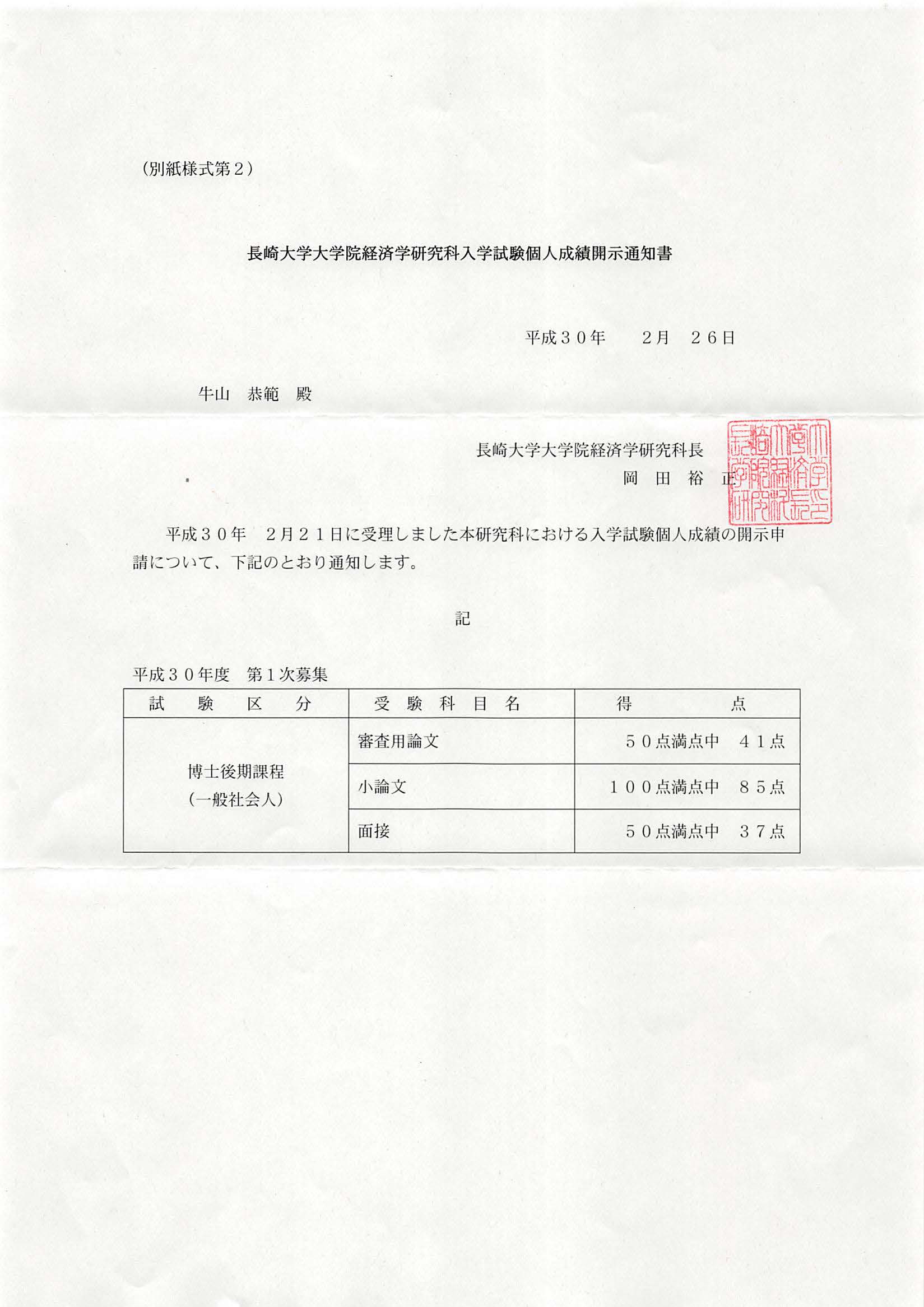

図上:大学院在学中に、東大卒、東大院卒、東大医学部卒、東大博士課程修了者、京大卒、旧帝大卒の医師、国立大学出身の医師、ソウル大学卒業者などが在籍するクラスで成績優秀者になった際の書面

図下:後期博士課程入試時の成績開示書面

執筆書籍

マスコミ掲載事例一部

『慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法』プレジデントFamilyClub様(メディア掲載)

クライアントの実績の一部

外部講師活動

|

|

全国の高等学校で外部講師として活動(紹介動画)撮影許可を頂いて撮影しました。2008年7月の映像です。

メディア掲載: プレジデントFamilyClub様

『慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法』

第2回 ⇒「慶應大学合格に必要な要素と中核」

第3回 ⇒「慶應大学合格に有効な受験対策(前編)」

第4回 ⇒「慶應大学合格に有効な受験対策(後編)」~「受け身の学習」から「攻めの学習」に変化させる~