はじめに・第1章・第2章・第3章・第4章・第5章・第6章・第7章・第8章・第9章・第10章・最後に

Ⅵ 勉強の定性的評価から、定量的評価

(1)定量的評価の必要性と重要性~偏差値も成績も合格も全部記憶量~ 勉強については、多くの 人は「頑張るもの」という意識がある。しかし、現実には試験勉強というのは「単に覚えるだけの作業」である。理解して覚えての繰り返しができれば、成績は上がる。したがって勉強は計算の対象にできる。計算をして勉強がいつ完了するかもわかる。また計算によって、いつ合格するかも大体わかるのである。

(2)成長の原理 私は、このように勉強そのものの特性に目をつけて、「なぜ人は情報を集めて失敗するのか」という本を書いた。こちらから読むことができるので、あとでやる気に困っている人はぜひ読んで欲しい。また本書を読んでこの本を受験の指針とした人は、第一志望に合格することが多く、やる気が出やすい。「この本を読んだからがんばることができた。」という人から何度もメッセージをいただいた。やる気を出すために、やる気という言葉にとらわれてしまうと、学際的なアプローチができなくなってしまう。

(目標達成論へのリンク)・本を読んでの感想・喜びの声従来は勉強に関して、俯瞰してものを見た情報がほぼ存在しなかった。何が最終結果としての合格や多くの記憶量を決定するのかについては、不明確だった。本書に書かれている原理が理解できない人は、(こんなことがあるのだろうか)と考えることもあるようである。

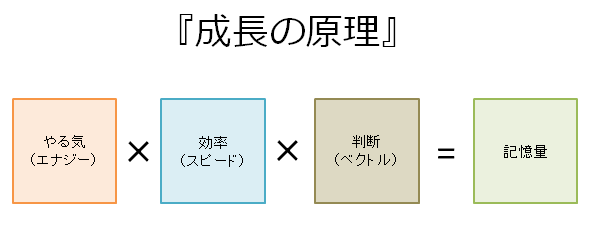

私が本書で説いた「成長の原理」はシンプルなものだ。結果はやる気(エナジー)×効率(スピード)×判断(ベクトル)で決まるというものである。

努力をしたからといって、うまくいかないことがあるから、頑張らなくてもいいという言説も世の中ではまかり通るが、上の図を見て欲しい。少なくとも学習に関しては、効率と判断が問題なければ、努力は物理的に無駄にならない。「頑張ればきっとうまくいきますか?」という問いに対する答えは、「あなたの判断と効率次第。」ということである。

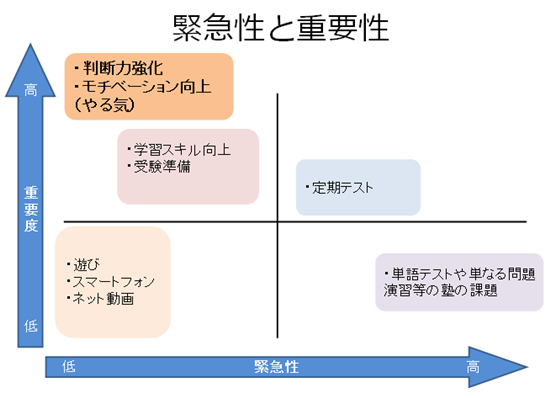

さらに、「成長の原理」が分かれば、以下のように、時間の使い方の優先順位がわかる。

多くの人は、緊急度が高い案件は必死になるが、重要度が高い案件(やる気の向上、判断力の向上)を後回しにするか、軽視して全くやらない。したがって記憶量も増えないのである。記憶量が増えなければ試験には合格できない。

(3)原理を理解できない人が知らないこと

~脳科学面・効率~

脳内では人の記憶というのは、ニューロンと呼ばれる神経細胞間の情報伝達がスムーズに行われることであり、回数やインパクトの強さで人の記憶が根付くかどうかは決まる。したがって、その記憶作成効率を高めることができれば、記憶量を引き上げることができる。脳科学に関する知見がないと、記憶というのは(実質的には)特定の方向性へのニューロンの結合量の蓄積(つながりの連続)であり、神経細胞の電気的信号の経路を特定の方向へ伸ばしているということが理解できない。3次元の空間をイメージできないので、理解ができなくなってしまう。脳は二次元の世界に存在しているのではなく、神経細胞は3次元の世界に存在しているのである。

~学習の実態面・判断~

また、かつてベストセラーになった「受験は要領」和田秀樹著では、彼が東大医学部に合格した際の受験勉強の要諦は「要領」にあると述べている。無駄なことと、無駄ではないことを見極めていく力は受験の「要領」である。要領とは、言うまでもなく、「判断」のことである。和田氏のこの本は当時大変画期的な本であり、和田氏のこの功績が、現在の受験テクニック論の古典的名著として理論上の礎となっている。原理的な本質は何年たっても色あせない。

(4)露骨にイメージしてみよう

計算すればこの原理が紛れもない事実であることはすぐに分かる。(もちろん、物理的にモノが移動する際の必要な要素なので計算しなくても分かるのだが)ここではちょっと露骨にイメージできる事例を紹介しよう。

・Aさん・・・漢字のテストをして数学のテストを受ける

・Bさん・・・出題範囲の数学のテストをして、数学のテストを受ける

Aさんと、Bさんでは、どちらが点数が高くなるだろうか?

言うまでもなく、Bさんである。

あくまでもこれは、わかりやすく表現するための露骨すぎる事例だ。理解できない人がかつていたので、理解することを目的に書いた。(通常の事例はこの下に紹介。)このように判断を間違ってやる気を失う学生は驚く程多い。その理由はここで説明したような露骨な判断ミスばかりではなく、ある程度の複雑な情報処理が受験勉強そのものだからである。

【判断ミスのパターン(判断ミスが記憶量への大きな因子となる理由・事例)】

・配点比率を間違えて受験勉強配分を誤る。⇒論文試験があるにも関わらず小論文はあまりやらない、漢字練習をしすぎるなど。

・受験戦略を間違える。⇒センターを受けて、国立に落ちて、私立の難関にも落ちる。(戦略がないので、虻蜂取らずとなり、二兎追うものは一兎をも得ずになる。

・英語長文が出るので、英語長文をやれば点が上がると考える。⇒英語長文がなぜ読めないのかという因子構造が思い浮かばず、的外れな対策で点数がいくらやっても上がらない。

このような事例以外にも挙げるときりがない。これらはすべて、進む「方向性(ベクトル)」の問題である。

受験における「判断を上げないという判断」は、ここで紹介したように、記憶量と得点力が上がらないというばかりではなく、やる気も引き上がらないという事態を招く。判断は、学習効率と、やる気に対する波及効果があるのである。一言で言ってしまえば、やる気をコントロールできないのは、判断ミスだ。判断ミスは知見不足、思い込み、勘違いなどから生まれる。

(5)不変の原理を簡易数値入力してシミュレーション

・Aさん・・・漢字のテストをして数学のテストを受ける

・Bさん・・・出題範囲の数学のテストをして、数学のテストを受ける

AさんとBさんのやる気と学習効率が同じだったとして、数値を入力してみたい。

・Aさん・・・5×5×0=0

・Bさん・・・5×5×5=125

このように、最終的な特定の方向性への記憶量は数値計算の対象となる。(正式な学術的研究の場合、研究計画の段階で数値の取得方法やサンプルの抽出には本来相当の注意が必要になるが、ここで紹介している話はそのような次元の話以前の次元の話であることは賢明な読者なら分かるはずである。一部の勘違いがあるようなので念を押しておきたい。)

もちろん、このような計算をあらゆるシチュエーションで仮に何百万回、何千万回やっても結果は同様の結果が得られることが予想される。計算するまでもなく、脳科学の知見でわかっていることから原理的に考察すれば自明性が極めて高いからである。逆に言えば、脳科学の知見が全くないと、次は違う結果になるかもしれないから、このようなことには普遍性がないのではないか?などと錯覚してしまう。

判断という概念は、言葉だけで現象を捉えていた場合、思いもつかない概念だったかもしれない。しかしながら、ここで紹介したように、起こっている現象を物理的に見た場合、判断は実質的に最終結果(高得点や合格)につながる物理面の不可欠な因子である。計測可能で、科学の対象とできる分野だ。

~拙著「目標達成論」で説いた「成長の原理」~

効率(スピード)×判断(ベクトル)×やる気(エナジー)=実質的な合格の記憶量

集中力×熱意×やり方=勉強の成果というような、単なる思い付きで述べた漏れのあるロジックと違い、上記の3因子『効率(スピード)判断(ベクトル)やる気(エナジー)』は3次元空間で物理的にものが移動する上で不可欠な3要素であり、論理に漏れが無いのが特徴である。従って原理として永久不変の法則であり、あなたが成長をモニターする際に分析用として有効に機能しやすい。「思考過程をクルクルと意味づけをするだけの机上の空論」とは違い、「物理軸の実態を伴った現実から乖離することが不可能な原理」である。

重要なことは、この手のいわゆるフレームワークという枠組みは分析用に用いるものであり、問題を解決する際に『考察のもれを防ぐ一手段』として成立しうることに大きな意義と価値がある点だ。したがって、原理化するフレームワークに対して意味が無いと言うこと自体に意味がないのである。その価値は使用者に委ねられるためである。

(6)研究の必要性と重要性・・・縦割りだけの学問では追及されなかった問題解決

ここまでにお話してきたように、特定の学問領域だけから物事を見ると、物事が見えなくなることがある。したがって縦割りの学問領域の世界を前提として物事をみるのではなく、学際的にいくつもの学問の領域を横断して実態に迫る必要がある。このように学際的に情報を集め、そこで何が起こっているのかを明らかにして、問題を解決していくからこそ、私のクライアントは一日に10時間以上の勉強を多くの人が行うという大きな成果を出すことができているのである。

「問題解決」ができなければ、あなたのやる気の問題は解決しない。

ディジシステム HOME