このページでは、小論文試験で平均9割の点数を取ることができる講師、牛山(慶應大学SFC総合政策学部・環境情報学部両方一発ダブル合格)が解説します。当塾の指導は、総合政策学部、環境情報学部共に全国模試1位の報告を受けています。

当塾は以下のような塾ですので、解答例の指針として、ご活用ください。

・本ページ解説の講師牛山は、SFC一発ダブル合格。

2021年度 慶應大学環境情報学部 小論文問題解説

こんにちは。

今回は2021年環境情報学部小論文の過去問題解説です。

さて今年は、数学が出ましたね。

とはいえ、気になる人がいるでしょうから、説明しましょう。

問題1-1

数量Aは46+x,数量Bは、49-xで、x>0であるとします。

ア)数量Aの方が数量Bよりも大きい。

解説

この問題は、xに具体的な数値を入れてみるといいでしょう。すると、例えば、1を入れてみたり、10を入れてみたりすると、数量Aの方が大きかったり、数量Bの方が大きかったりすることが分かります。従って答えはエです。

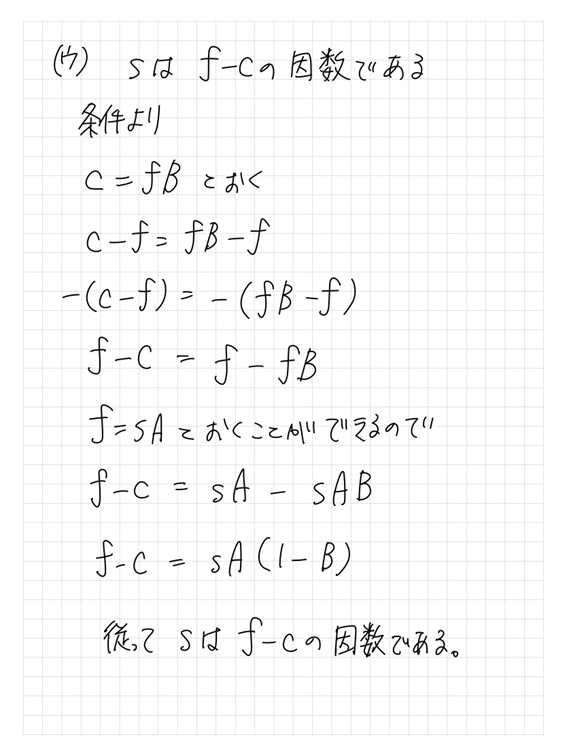

問題1-2

それぞれ異なる整数、s,f,cがあり、いずれも正の整数であるとします。整数sは、fの因数。整数fはcの因数であるとき、以下のア、イ、ウの記述のうち、どれが正しいでしょうか。

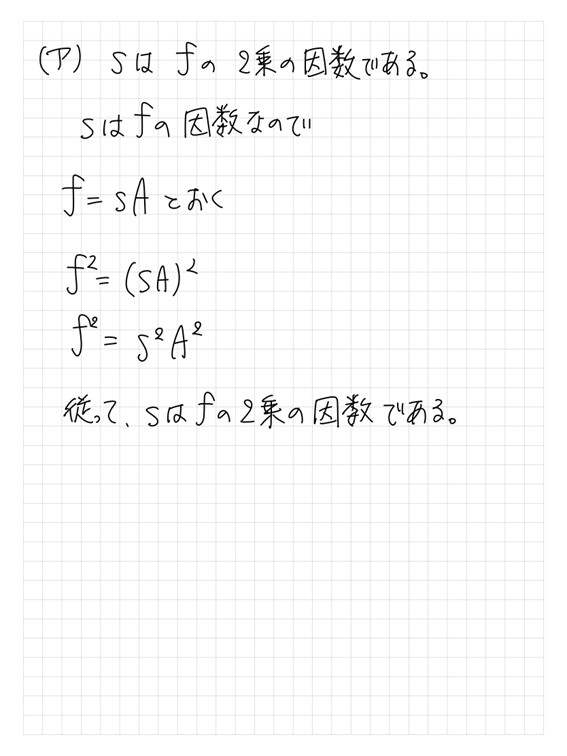

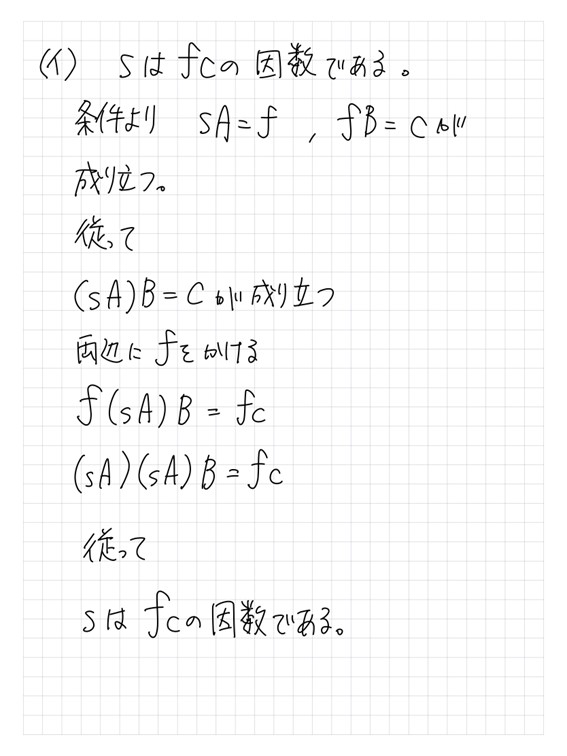

ア)sはfの二乗の因数である。

この問題は、ちょっとしたひっかけになっており、直感的にはイが答えだなと考えて計算するとあっやっぱり、ということで、イを選ぶとひっかかってしまいます。

まぁ、見直しの時間などに計算すれば、なんだひっかけかと分かるわけですが、

以下説明していきますよ。

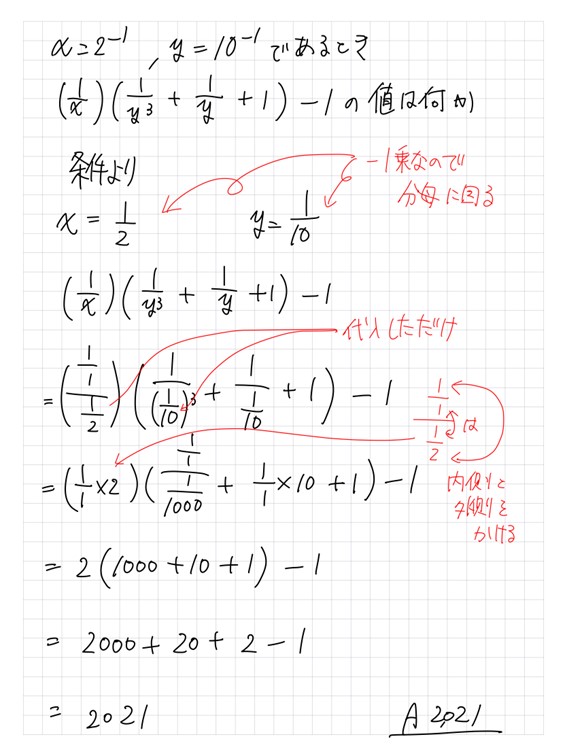

問題1-3

細かい計算方法は忘れていた人も多かったかもしれませんね。

従って不合格になってしまった人は、問題2と問題3ができなかったことを疑ってください。

どうだったでしょうか。こうやって説明を受けるとひどく簡単ですよね。

私も大学院を受験する際に、相当数学はやりこみました。

大学の数学は、高校までの数学よりはるかに難しいところがあります。

あと、問題が難しくなりまくってくると、問題で問われていることがワカラン!みたいな、初見でワカラン問題などが、難関大学院の理系では出ます。数千枚カード作っててこれなので、数学科などでならしたやつじゃないと、手に負えないケースもあるんです。

でもそういうのをグリグリやっていると、結局大学院でいろいろ数式を見た時に、だいたいわかるような感覚が育まれてきます。ここが大事なところで、ちんぷんかんぷんではなく、一応対応できるようになってきます。何が分からないのかが分かれば、対処できますからね。

まぁ、高校数学は、大学受験で、他の科目と一緒に攻略させられるところが、しんどいポイントになっているのですが・・・

東大、京大、東工大の大学院の数学は難しいなという印象があります。

なぜかっていうと、戦略的に捨てたんですって。なんと!東大理系受験で微分積分捨てるなんて、考えられない!考えられない!(×10回くらい)と思うかもしれませんが、そういう人もいるってことなんです。

ここまで言っても数学にビビりまくっちゃう人いるかもしれませんが、仮にSFCが数学だけで採用するようになったら、もはや数学学校みたいになってしまって、どこかの数学一科目受験できる大学みたいになりますよ。

そうすると、SFCらしくなくなって、優秀な人がいなくなってしまうと思います。

問題2

あなたが不条理だと感じていることを15個挙げてください。

※不条理とは、英語のirrationalとする。

【解説】

この問題の注意点は、不条理という言葉に引きずられないことです。不条理という日本語の一般的な用法で考えていくと、何かしらちょっとした不幸のようなものをイメージしてしまう人がいるかもしれませんね。

しかし、ここで問われているのは、そういうことではありません。

そこで、この定義に従って考えてみます。

革新的、世界規模、リーダーなどの、キーワードを思い出すことができるでしょう。構想力というのもキーワードですよ。

ご相談を受けている時に、コロナが流行っているので、コロナのことを書くと、差がつかないと思いますという意見がありました。問題は論点で、コロナについて書くから点数が低いということではありません。テーマで点数って決まっていないです。

例えば、あなたが大学から評価されようと思ったら、既存の学問の中で、トップジャーナルにあなたの論文が掲載されたとします。すぐ評価されます。小論文の勉強方法が間違っているということなんです。

いいですか。小論文の勉強は、型に正解情報をはめ込むのではありません。

ここ、分かっていないと落ちるので、特に強めに強調しておきます。

勘違いしていると、

それでは、問い二の解答例をご紹介します。

解答例

a) 人間の慣習

入試会場で試験を受けなければならない(オンライン試験制度が普及していない)

学生同士で、学びを深めるディスカッションプロセスがオンラインテキストにない

学生が主体的に学ぶための仕組みづくりが無い(講義が受け身になっている)

オンライン講義のハイブリッド型すらない(オンライン保存内容+リアル講義)

はみがきは一本のブラシでやることになっており、歯垢除去センサーが無い

b) 社会の仕組みやルール

マスクの着用についてすら、科学的議論が成熟していない・政府主導ではない

感染経路など感染データが事実上未整備の状態であり、データに語らせていない

ソーラーエネルギーの非利用(低コストで発電できるにも関わらず政府が介入しない)

車両軽量化法律の未整備(低エネルギーで移動できる車両について電動との技術的連携が薄い)

関連論文の未整備(論文検索で反対の立場を取る論文などが整理されて出てこない)

銀行のATM騒動のように、認証技術・及び法的認証インフラが未整備であること。

c)人間と環境の関係に関すること

電子図書館未整備の問題(大学に対してくらい開放してもいいものの開放されていない)

学習ツールの電子化未整備の問題(アナログな学習ツール使用者が多い。)

PC周辺機器デバイスが未開発の問題(ショートカットが古臭い)

医療機関情報未整備の問題(医療機関の情報が、政府主導で整理されて公開されていない)

オートメーション農業未整備の問題(農業の自動化が十分に研究されていない)

いかがだったでしょうか。今回の問題は、これって今の時代におかしいだろということを書けという問題です。

私が書いたことってすごいのに、なんで評価されないんだろう?

小論文試験でもっとも点数を落とすのは、自分の答案がすごいのにと、独りよがりになってしまうことです。

なんですごい自分の文章がすごいと評価されないんだ!

つまり、この状態は、自己評価が先行しているのですが、親子で、親は子供が書いたことをすごいと思う・・・と考え、子供の側は、すごいの書いたと思うのに・・・と考えており、こういう迷路のような思考状態になっていることがあるようです。

問題は、論文の評価ですごいかどうかを決めるのはあくまでも読み手であるということです。このあたりは、文章論の問題となります。 また、医師だからすごい、自分の父親が医師だから自分がすごい、弁護士だからすごい、有名だからすごい・・・という考え方も、残念ながら論文の世界では通用しません。

このあたりは、よくわからないと感じてしまう人がいるようです。SFCを受験して、すごい自分がなんで受からないんだろうと考えている人は、社会的にすごいという自分の中での認識と、SFCが欲しい人材が、クロスしておらず、すごいという認識が先行しているようです。

SFCが欲しい人材はアドミッションポリシーに書かれています。

この問題で問われているのは、ゼロベース思考、クリティカルシンキング、プレゼンテーション能力、文章力、定量的研究力、問題発見能力、問題解決能力、コンセプトメイキング、ストリーテリング、ロジカルシンキング、説明力、イノベーション思考などの総合的なものであり、これらの能力をコツコツ伸ばしていくことで合格します。

このように解説してもよく分からない場合、皮相的に物事を考えていることがあります。例えば、SFCで研究をしたいと考えている子が、何やら難しそうなパワポを作って、難しい雰囲気むんむんのプレゼンテーションをしていることがありました。この場合、受かりにくいです。なぜかと言えば、その子がすごいと思っている難しさって、大学教員は難しいともすごいとも思っていないからです。大学教員は、学問の新規性や意義、研究構成、構想、問題発見、解決の枠組みが学問的に適切か、問いと仮説、方法の連関の強さ、総合的な妥当性などをバランスよく見ようとしています。しかし、ここで私が解説したことを知らない人は、(なんだよ、なんだかさぁ、難しいっぽいことを書いていれば、ひぇー難しいわいって思ってくれて、こんな難しいことを考える子なら、すぐ合格だってそういう寸法なんだろ?)などと考えているようです。そうではありません。それは、難しさを皮相的に捉えています。使っている言葉が難しいというのは、難しさなどと評価されないので気を付けてください。大学受験生が一番勘違いしている傾向が強いところです。

また、一応文章を組んでいると、それっぽいことを書いたのに、なんで評価してくれないんだろう、すごい内容なのに、とてもレベルが高いことを書いているのに・・・なんて受験生が考えていることもあるようですが、そこがそもそもの勘違いである可能性を疑いましょう。

問題3

あなたが解答した不条理のうち、3つを取り上げ、できるだけ、具体的、定量的、ヴィジュアル的に説明してください。

【解説】

この問題はどのように考えるのがよいのでしょうか。いくつかコツはありますが、まず定量的というところがポイントとなります。総合政策との違いがイメージできるでしょうか。

ネタ放り込めばいいんでしょ?

正解を書くのではありません。定量的に問題解決ができるか、定量的な思考回路を見せることが一つの大きなポイントです。その上で、なんといっても大事なのが

構想力。

つまり、環境では、ワンアイディアはいらないということです。

言ってみれば、あなたがグーグルに入社したら、どんなプロダクトを作って、世界をひっくり返すか?というようなことが問われていると考えてもいいでしょう。

例えば、以下のような解答例について、牛山は全部2分以内に考えています。牛山と直接話をしたことがある人ならわかると思いますが、だいたい受からない答案を改善するのにかかる時間は30秒から1分です。

それで、世界をひっくり返す、あるいは、時代を10年から20年進めるアイディアを出していきますよ。

じゃあ、なんでそういうことができるのかと言えば、頭の使い方、働かせ方が、何も思いつかない人と違うからです。そのため、そこを学んでいくと、あなたが思いつかない問題は解決していきます。(素直に学び取る必要はありますが)

だから、謙虚さが大切だと私は思います。

こんな風に、アイディアや構想、論文の成果は考えていくことが大切でしょう。

解答例の紹介に入る前に、一つ技術的なことをお話します。

それでは、解答例を紹介します。

解答例1

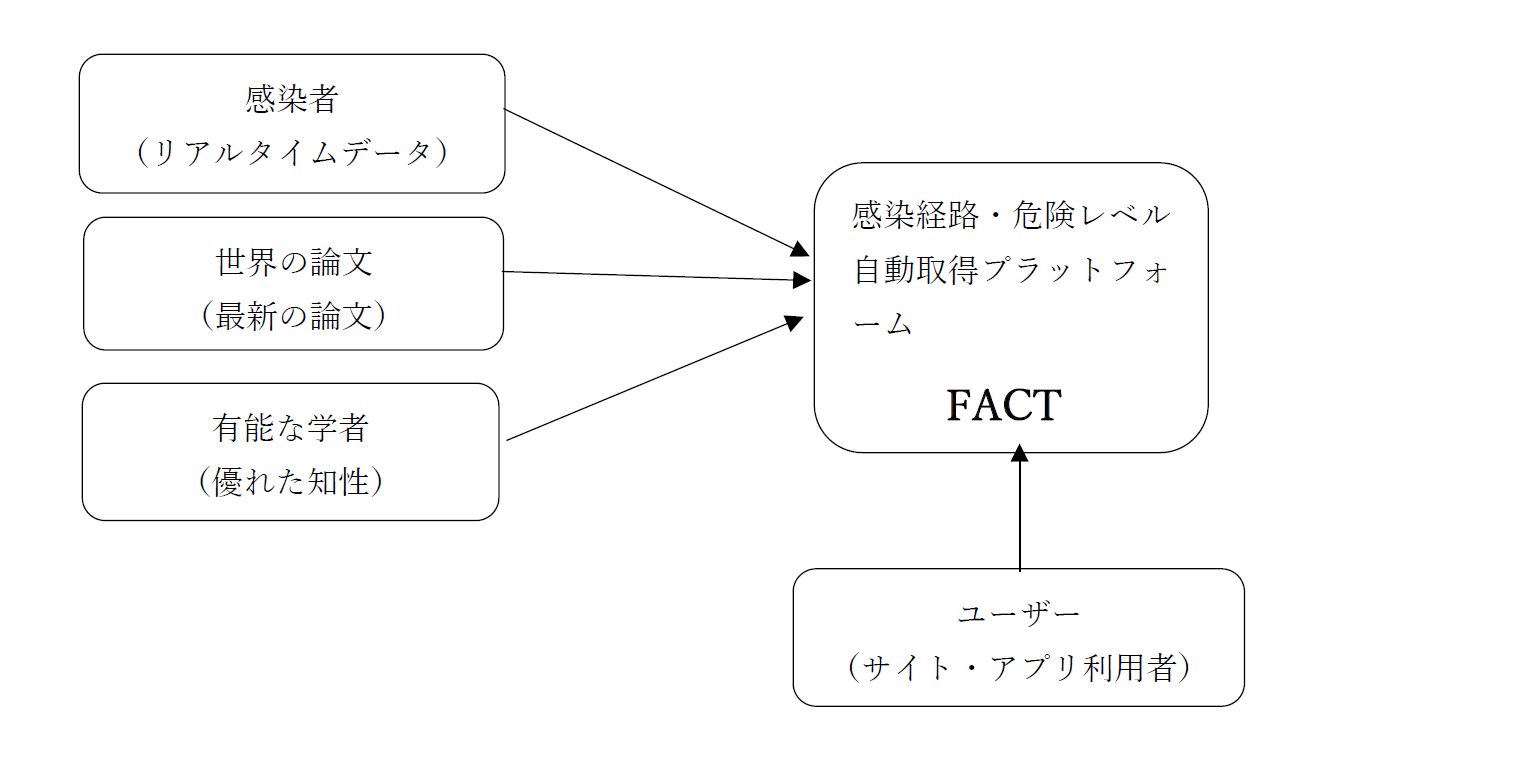

コロナウィルス感染経路・危険レベル自動取得プラットフォームの提案

近年コロナウィルスの感染が世界的に広がり大きな社会問題となっている。コロナウィルスの問題については、多くの研究があるものの、それらの研究がおおざっぱに報じられることが多く、各論的に研究が進んでいる。例えば、マスクの着用に意味はなく、むしろ呼吸を阻害するという医師の意見もあれば、定量的に研究した結果、高齢者であっても酸素吸入などについて問題が無いという報告もある。また、医療用マスクの感染防御有効性も報告されている。国によっては、場所によって、防御力の高いマスクを着用することを義務付けるなどの対策を取っている。しかし、我が国および海外も含めて、感染拡大を大幅に食い止めるための、問題点を明らかにするためのプラットフォームは認知されていない。この問題は深刻である。なぜならば、感染拡大防止のためのあらゆる対策が空回りし続け、定量研究も効果的でなくなるリスクがあるからである。

解答例2

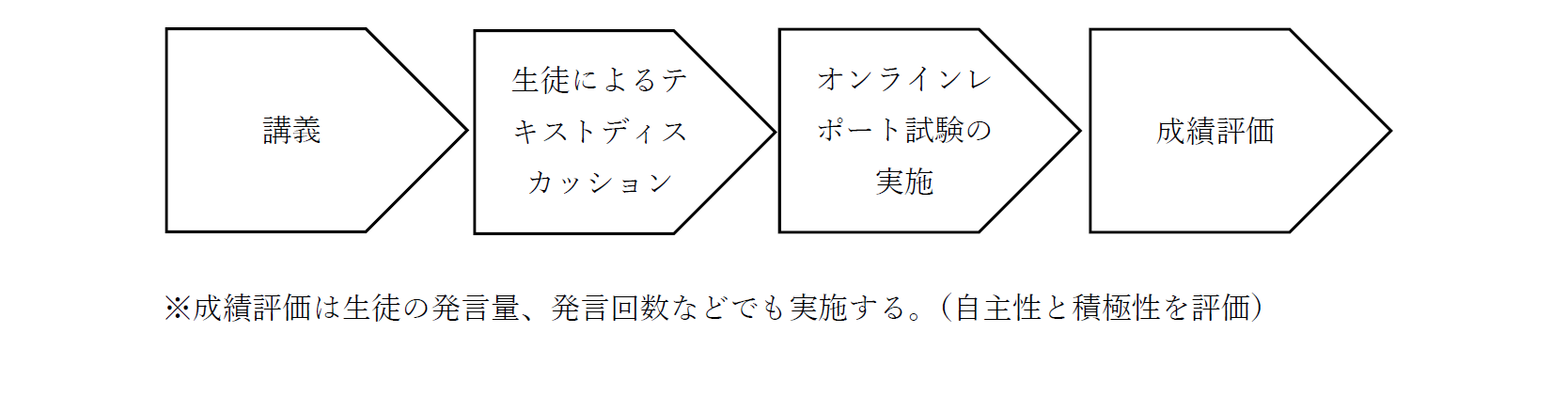

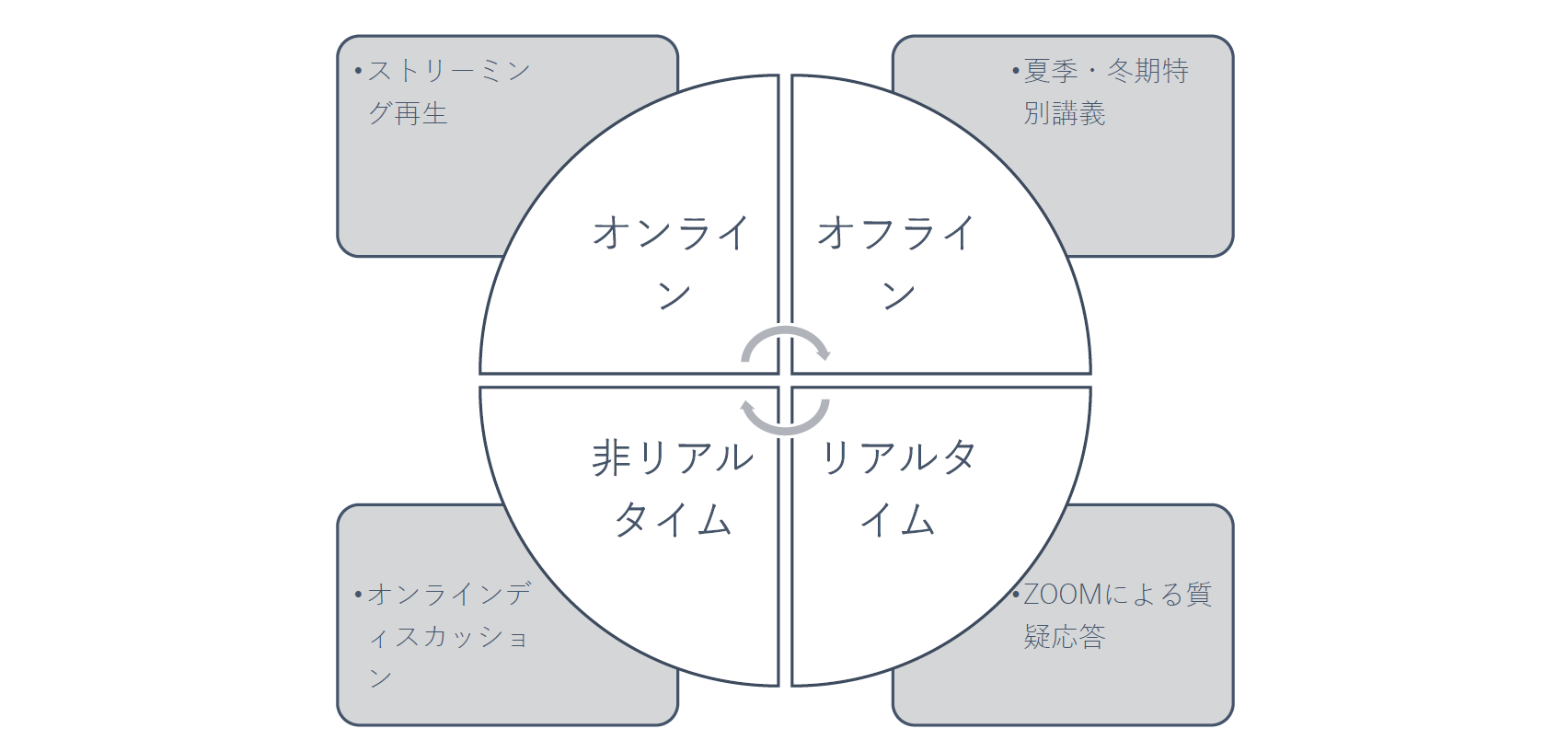

オンラインとオフライン・リアルタイムと非リアルタイムのハイブリッドモデル教育の提案

近年COVID19ウィルスの急速な拡大に伴い、全国の大学、高等学校、などの公共教育機関に大きな混乱が起こっている。生徒を自宅待機させつつ、どのように講義の告知を行うべきか、どのように、講義を配信すべきか、どのように成績を評価すべきか、試験はどうすべきかなど、まったく未経験の課題に対して、急速に全国の学校は対応を迫られた。その混乱の中で、採用された方法は、ZOOMなどのリアルタイムオンライン教育が主流である。しかし、オンラインかオフラインかという二元論が先行し、そもそも教育はどのようにあるべきか、オンラインとオフラインのメリットデメリットは何かという議論が多くはない。そのため、現場の教員は混乱の中で責任を取らされ、作業量や仕事が膨大となり、徹夜で作業を行うなど、一部の教員に多くの負担がのしかかった。

解答例3

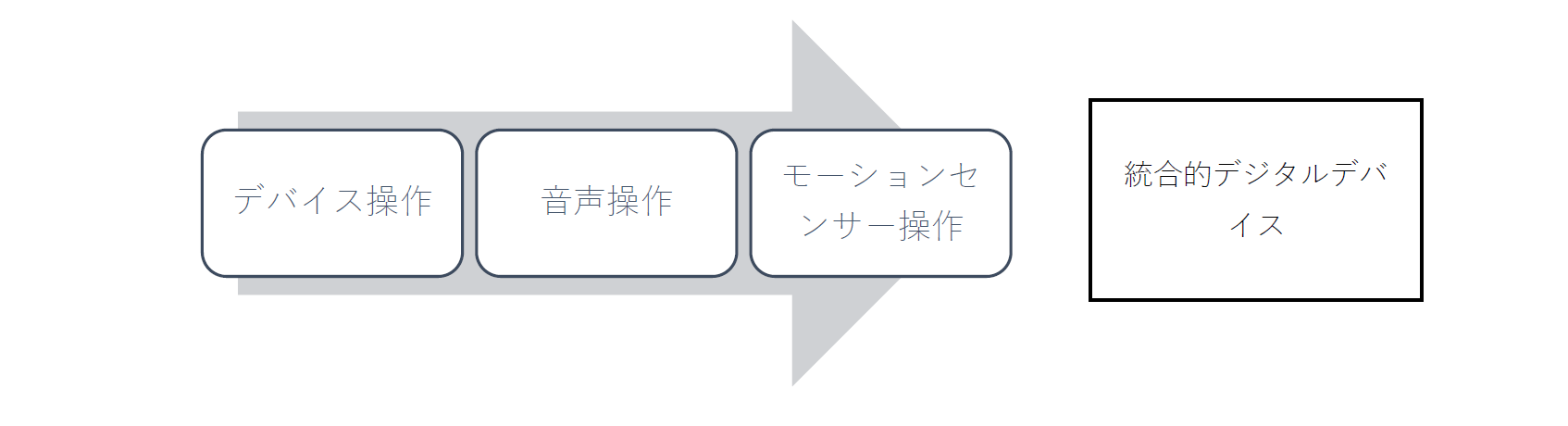

脱マウス、脱キーボード、脱トラックボールによるハンドサインデバイスの提案

21世紀となり、モーションセンサーが発達した現在において、私たちは未だにマウスやPCのタッチパッド、トラックボール、キーボードなどの原始的なデバイスに依存したコンピューター使用を行っている。この状況は約30年間変わっていない。この原始的かつ時代遅れなデバイスの利用によって、私たちは、細かいマウスによる操作と、キーボードによるタイピングを余儀なくされている。音声認識に関するAIの変換技術は飛躍的に向上しているにもかかわらず、私たちはなぜ原始的な方法でキーボードをたたき、ショートカットを記憶して、操作スピードを上げているのだろうか。その理由の一つは、入力・操作方法は、一つの経路でなければならないという先入観にある。音声認識や、モーションセンサー、3Dホログラムディスプレイによって、巨大なスクリーンを目の前に移し、テキストは音声で入力し、音声でデータを呼び出し、データの編集は、腕と指の動きで行うことは技術的に可能である。しかし、現状ではこのような複合的なデジタルデバイスは発達普及していない。従来の小さなディスプレイを前提とした場合、モーションセンサーによる操作は現実的ではない。また、従来のテキスト入力を主体とした考えの場合、音声入力は、ソフトウェアの問題となってしまい、デフォルトの設定ではなくなる。また、従来のマウスによる原始的なストレスのたまるクリック作業を前提とするのであれば、他のわずらわしい操作も、手間と時間をかけてやればよいということになってしまう。このように、全体を最適化する具体的なビジョンが無いために、私たちは、原始的かつ時代遅れなデバイスを使うことを当たり前だと考える傾向にある。この問題は大きな未解決の問題である。なぜならば、私たちがこのような作業によって抱え込むストレスは大きく、作業時間がかかり、時間当たりの生産性が落ち、その結果として、思考力も限定的にしか発揮できなくなることが予想されるためである。

例)3Dディスプレイの起動:両手を合わせて開く

〈時代の流れ〉

いかがだったでしょうか。

しかし、うまくいかない受験生を話していると、なにやらすごい未来構想の答えを知りたがっているようであり、そうではないよと教えても、何度教えてもらわからないということがあるようです。また、「いいネタ放り込んだのに、なんで不合格なの?」と質問します。そもそも、その考え方がまずいということにまず気付く必要があります。

先入観が強いということと、素直に受け止めることができないということ なのですが、私が実家に帰ったときに、オンラインでビデオ指導している時に、そばで聞いていた母親が「何べんも同じこと言ってたな」などと言うことがあります。

今回の解説でも繰り返し大事なポイントとしてお話していますよね。

つまり、小論文は型にネタをはめる練習をしてはダメだということです。

ネタ放り込めば受かるんでしょ?

そう考えていると、うまくいきにくいということなのですね。

だから大事なことは、最初からレベルが違う対策をするのではなく、次元が違う対策をしていくことです。

まぁ、本当はそこまでやらなくても受かるんですけど、最初から見積もりを低くしてうまくいくことを願うって道理にあわないじゃないですか。それでうまくいかなかったら、見誤ったというだけのことなのです。

環境に受かるために大切なのはこの考え方です。

センスで受かるように問題が設計されているので、最初からこの問題に安い対策で受かることを考えるのではなくて、重みを感じつつ、センスを凡人的にも養成していく発想が重要なんですね。

センスで選ばれるから、センスで対処するということ。

これが、いたちごっこを避ける道なんです。

数学なんて当たり前なのです。

そういう人に来てほしくないなという大学からのメッセージだと受け止めることができた人は、来年に向けて、脈ありです。SFCは英語か数学ができたら受かりますが、本来英語も数学もかなり学問の基本であり、やるのが当たり前なんです。そこを面倒くさがっている時点で、SFC受験そのものも、相当まずいです。ただ、やりようがありますよね。99%の人は、英語も数学もやりようを知りません。

上記のポイントがSFC対策の根本的なところなんですよ。

はなから、ここは実力勝負の学部だということです。

もしそうだとすれば、どうすればいいのか?と考えてみましょう。

まず、主体的であること、自律的であること、結果重視であること、変化を恐れないこと、従来の価値観を疑うこと、既存の学問に風穴を開けること、

こんなことを真剣にやる人がいたら、SFCは受かりやすいと言えるでしょう。

そういう人に向けてのマジレスと言えば軽い言い方なんですが、今回の解説では、歯に衣着せず、分かりやすさを大事にして、ちょっと乱暴な物言いのところもありましたね。

でもね。いつの時代でもいるんですよ。大した対策しなくても受かるって論法にやられてしまう人。これって深夜のダイエットマシンのTV通販CM見て、(やべーの見つけちゃったよ・・・)とか、本気で思っている人なのですが、そんな風に、あなたが何もしなくても受かるとか、努力に逃げるような論法に騙されないことが大切です。

規格外の、能力を作るために、世界一を作るための教育をうちの塾ではやっています。

そうではないと見破った人には魅力的な教育を提供していますよ。

見誤らないように、がんばっていきましょう。

過去問題解説者 牛山恭範

慶應大学に確実かつ短期間で合格させる慶應義塾大学合格請負人。慶應義塾大学合格の要である、小論文と英語の成績を専門家として引き上げる為、理系を除く全学部への合格支援実績がある。(学部レベルだけに留まらず、慶應大学法科大学院へ合格に導く実績もある。)短期間で人を成長させる為の知見を活かし、教え子の小論文の成績を続々と全国10以内(TOP0,1%以内も存在する)に引き上げる事に成功。12月時点で2つの模試でE判定の生徒を2ヵ月後の本試験で慶應大合格に導く実績もある。技術習得の専門家として活動する為、英語力の引き上げを得意としており、予備校を1日も利用させずにお金をかけず、短期間で英語の偏差値を70以上にして、帰国子女以上の点数を取らせるなどの実績が多い。慶應大学合格支援実績多数。自分自身も技術習得の理論を応用した独自の学習法で、数万項目の記憶を頭に作り、慶應大学SFCにダブル合格する。(その手法の一部は自動記憶勉強法として出版)同大学在学中に起業し、現在株式会社ディジシステム代表取締役。より高い次元の小論文指導、小論文添削サービスを提供する為にも、世界最高の頭脳集団マッキンゼーアンドカンパニーの元日本、アジアTOP(日本支社長、アジア太平洋局長、日本支社会長)であった大前研一学長について師事を受ける。ビジネスブレークスルー大学大学院(Kenichi Ohmae Graduate School of Business)経営管理研究科修士課程修了。(MBA)スキルアップの知見を用いることで、牛山自身の能力が低いにも関わらず、同大学院において、『東大卒、東京大学医学部卒、京都大学卒、東大大学院卒(博士課程)、最難関国立大学卒、公認会計士、医師(旧帝大卒)、大学講師等エリートが多数在籍するクラス』(平均年齢35歳程度)において成績優秀者となる。個人の能力とは無関係に「思考・判断力」「多くの記憶作り」等で結果を出すことができるスキルアップコンサルタントとしてマスコミに注目される。(読売新聞・京都放送など)他の「もともと能力が高い高学歴な学習支援者」と違い、短期間(半年から1年)で、クライアントを成長させることが特徴。慶應合格のためのお得情報提供(出る、出た、出そう)ではなく、学力増加の原理と仕組みから根本的に対策を行う活動で奮闘中。現在、東京工業大学大学院博士後期課程在学。

執筆書籍

・「小論文技術習得講義」(改訂版あり。)

・「自動記憶勉強法」(改訂版あり。)

・「なぜ人は情報を集めて失敗するのか?目標達成論」(改訂版あり。)

・「勉強法最強化PROJECT」(弁護士・医師との共著)

・「慶應大学絶対合格法」

・「慶應小論文合格BIBLE」(改訂版あり。)

・「機械的記憶法」

・「クラウド知的仕事術」

・「小論文の教科書」

・「速読暗記勉強法」

・「難関私大対策の急所」

・「AO入試対策とプレゼンテーション合格法」

マスコミ掲載事例一部

・読売新聞(全国版)学ぼうのコーナーにて8回掲載(週間企画)

・京都放送 TV番組ポジぽじたまご 会社紹介 平成23年10月7日

・京都放送 TV番組ポジぽじたまご 平成23年11月4日放送

・産経関西 20年前とは変わった受験事情 平成23年12月9日

『慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法』プレジデントFamilyClub様(メディア掲載)

クライアントの実績の一部

・三田の学部でも小論文全国1位輩出。(偏差値87.9)

・慶應4学部合格者(法・経・総・環)2年連続輩出。

・慶應SFCダブル合格者6年連続輩出。(記録更新中)

・慶應大学3学部合格者ほぼ毎年輩出。

・慶應SFC総合政策学部全国模試小論文1位輩出。

・慶應SFC環境情報学部全国模試小論文1位輩出。(偏差値85以上)

・英語全国1位(2度)輩出、現代文全国1位輩出。

・慶應大学の小論文を1万点以上添削した経験あり。

・慶應関連書籍出版数日本一。 約30冊 (自社調べ)

・慶應関連メディア掲載数日本一。(自社調べ)

外部講師活動

VIDEO

全国の高等学校で外部講師として活動(紹介動画)撮影許可を頂いて撮影しました。2008年7月の映像です。

牛山執筆の慶應小論文対策本と書籍の動画解説

分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。 詳しくはこちら

「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース 詳しくはこちら

どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。) 詳しくはこちら

「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授! 詳しくはこちら

慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。

詳しくはこちら

無料メルマガのご案内

慶應大学環境情報学部の過去問題を20年以上講師自ら解いて言えることについて、慶應模試2年連続全国1位(偏差値87.9)を輩出した牛山が解説します。

ご希望の方は以下のメルマガ登録フォームにメールアドレスを記入下さい。

~メールマガジンについて~ プライバシーポリシー ・メルマガ解除

メルマガ以外でも、ツイッターやラインで情報提供しています!⇓⇓

ライン↓↓(スマホで閲覧)

ライン↓↓(PCで閲覧)

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。

SFC過去20年分の過去問題解説のご案内

今すぐ慶應対策をしたい方 通信制塾

牛山と慶應大学受験対策をマンツーマンで行うコース(毎週牛山がスカイプであなたの合格のために必要な慶應大学受験のサポートをします。人数制限あり)を希望される方は、下の画像をクリックして、詳細を確認ください。

価格を抑えて、慶應大学対策を希望される方は、下のクラスをおすすめします。

慶應クラスの資料請求・お問い合わせ

・慶應義塾大学合格請負人

・慶應義塾大学合格請負人

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」 「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」 「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」 「小論文の教科書」

「小論文の教科書」 「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」

「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」