「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

前回の授業で、「多くの人は、ほとんどやらなくてもいいことをやってしまっている。だから点数が大きく下がってしまう。」という話をしました。

合格することは、本当はとても簡単であり、やるべきことをやれば、時間がなくても間に合わせることができるというお話です。

そして、多くのケースで、単に信頼関係の問題であり、素直さの問題なのだと・・・そういうお話でした。

ところで、こういうお話を私は根拠なく言っているのかと言いますと、科学的なエビデンスに基いて述べています。要は、入塾時のアンケート結果など、数値化できるものを基準として、当塾の場合、何が言えるのかという「事実」に基いて、お話しています。

ですから、空想でもなければ、結果が出ていないのに、こうすればいいと思うというお話でもありません。現実にデータを見れば、素直な人が圧倒的に合格していますし、前回授業でお話をしたように、「論より証拠」のお話なのです。

また、私はこういうお話をする時に、膨大な証拠をずるずる学術論文を書く時のように、並べることもしません。なぜならば、そもそも複雑な世界に対する問題解決だからです。

少なくとも科学的な態度を取る(科学科学と、なんでも疑似科学的な内容で科学とは言いませんが)のであれば、事実に対して謙虚でなければならないでしょう。偶然起こり得ないことが起こっている場合、その考察対象に何らかの因果があると考えるのが普通です。

物事の理解には、一般的にかなり差があります。火は危ないから危険というメッセージに対する理解について考えてみましょう。

子供がドキドキしながら、火遊びをする時の危険性の認識と、

消防士が何十年という仕事の経験から感じる火の危険性とでは、

まったく次元が違う理解があります。

消防士は、もしかすると、救助が間に合わず亡くなってしまった人のことを覚えているかもしれません。火が燃え移り、大惨事となる恐ろしさを消防士は身にしみて分かっているでしょう。

同様に、

小論文について、

問題設定をしましょう

一論文一中心命題の原則が大切

論拠を書きましょう。(理由を書きましょう)

などと指導を受けても、

(はぁ~??寝言は寝てから言え)

と思っている人は多いのです。

論文を普通に書く力がある人ならば、上記の指導を無視することがほとんど「火災≒死」という認識が消防士にあるくらいの強烈な感覚でもって、危険であると理解しています。

しかし、この理解には、程度があるので、(はいはい、大切なんですね、うるせぇなぁ)くらいに考えてしまう人が多いのです。

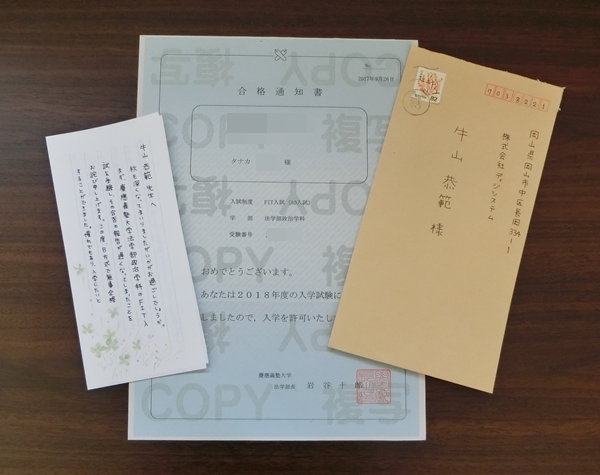

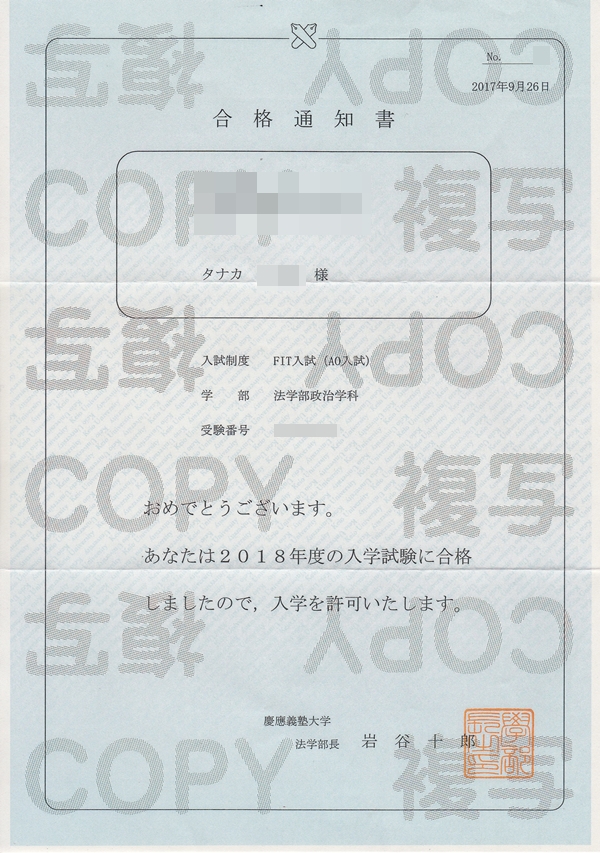

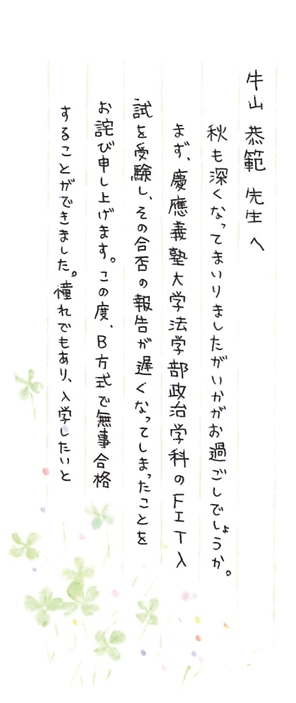

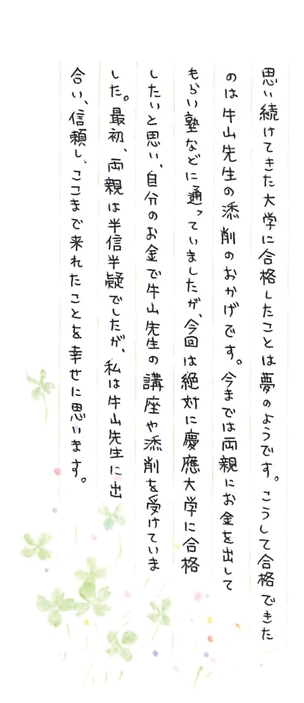

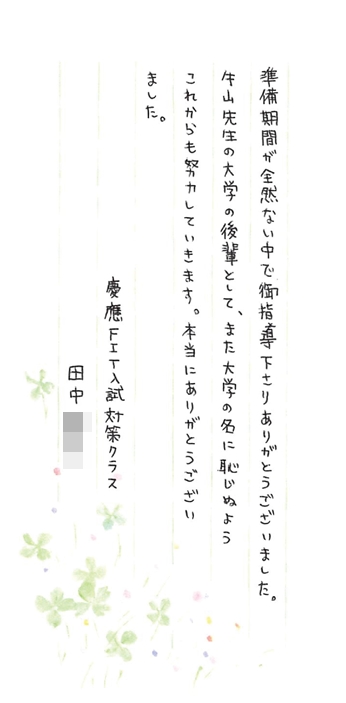

一方で以下のお手紙をくれた田中さんのような人はすぐに合格してしまいます。

慶應大学の合格証

57-2 きちんと理解するとはどういうこと?

きちんと理解するというのは、理由をべらべら話すことができるということではありません。

例えば、なぜ理由が大切かと言えばですね、◯◯だからです。

などと、話すことができても、それはきちんと理解することにはなりません。ただ、覚えているだけだからです。

きちんと理解するというのは、体感の問題だけでもなく、理屈の問題だけでもありません。

体系的な理解を頭のなかに形作ることと言えます。

よく「教育というのは、教えてもらったことを全部忘れてその後に残ること」などと言われることがありますが、全部忘れた後に残ったことが理解と言えます。

そのために大切なことは、何がどうなっているのかを詳しく一つの理論の体系の中で教えてもらうことです。

いろいろな先生にいろいろと習っていくと、浅いものがいろいろはいってきて、何も残らないのです。

私が慶應大学を受験する人には、原則として「慶應クラス」という塾をオススメしている理由はここにあります。ズボッと教えきり、頭に一度しっかりとした考えを構築してもらいます。そうすると、カツーンと成績が向上しやすくなります。

57-3 「何かを学ぶには体験する以上によい方法はない」 アルバート・アインシュタイン

私が論理思考を強化できた理由は、座学で論理を学んでいないからです。

「論理思考本をどんなに読んでも論理思考はマスターできませんよ」と私が言う理由はここにあります。

私は大学院で、ケースメソッドと呼ばれる論理思考訓練を100回程度繰り返してきています。これを世界一の先生に教わったので、論理思考が得意なのです。

訓練の場で、訓練してきたから強いのであって、練習したわけではありません。

もし何も分からずに何をやればいいのかよくわからない状態で練習してもあまり意味がないでしょう。なぜならば、何を練習すればいいのかがよくわからないからです。

従って「過去問題の徹底練習と」いうのは、聞こえはいいのですが、実は多くのケースで、単に文字を書く練習になってしまっているのです。

天才の代名詞として知られるアインシュタインは次の様な言葉を残しています。

何かを学ぶには体験する以上によい方法はない

アルバート・アインシュタイン

体験というのは、なんでもいいわけではありません。

訓練というのは、適切なロールモデルと、考察対象を行ったり来たりした場合に、初めて可能になります。ここで大切なことは「適切なロールモデル」という部分です。つまり、不適切なロールモデルと、考察対象を行ったり来たりすれば、点数は下がっていくということです。

私が学んだ大前研一氏は、世界一と言われるマッキンゼーのアメリカ、日本代表を歴任し、アジア太平洋局長などの要職も経験した人物です。もともと世界一と定評があるマッキンゼーの今日を築くのにTOPの要職で貢献した人物なのですから、私は世界一だと思って学びました。

その世界一と言われた内容を私は教えているのですから、日本一が当塾から出ても何も不思議ではありません。

57-4 根本とは基本であり、根本が一番難しい

根本というのは、基本のことです。

ハッキリ言ってしまえば、基本が未完成でも、合格します。

基本がマシであるだけで、インパクトがかなり大きいので、優れた成果につながるのです。

基本とは、小論文では論理と感性です。

これはどんなに論理本や感性本を読んでも身につかないでしょう。

知識で分かるということと、感得するということでは意味合いが違います。

理解の幅が全く違えば、アウトプットされる成果物である答案の内容が全く違うのは必然の道理です。

57-5 成果を出すために

成果を出すためには、何が根本なのかをまず知らなければなりません。

そして、その根本を理解しなければなりません。

しかし、理解し切ることができる人はだれもいません。そこは何十年もかかるからです。

従って、ほんのすこし理解すればいいのです。

しかし、本当に成果が出る実相を教える指導に出会い、その片鱗でも理解できれば、どんどん突き放して良くなっていきます。

理解した上で、実践し、理解を深めることが大切です。

そのためには、適切なロールモデルに教えてもらうことが大切です。

教えてもらった後に、今度は自分でやってみることが大切です。

自分でやってみた後に、師範に教えてもらえばよいのです。

師範に指導してもらった内容は理解できなくてもかまいません。

ほんのちょっと理解すればいいのです。

私はこの理解度を引き上げるために、「小論文添削ドクター」というソフトウェアを開発しました。あらゆる手段を尽くして、私も問題を解決していきます。指導革命に終わりがあってはいけません。

そして、二人三脚でがんばっていけば、自然と一気に成長し、突き抜けた成績になっていきます。

単に理由が書けないという理由だけで、構文に逃げてしまい、考えることから逃げると、いつまでたっても小論文は上手になっていきません。そもそも論じるとは、理由を書くことであり、現象を紐解くのは、理由、論拠、理論なのです。

従って、理由が書けないというだけの理由で、よくわからない構文を使うことは、本質的に考えるということから目をそらし、実態を捉える力をダウンさせるということにほかなりません。

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム

慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス

※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。