「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

56-1 本当は簡単に受かる

多くの人は、小論文は相当難しいことをやらなければ受からないのではないか・・・と考えてしまい、やらなくていいことに膨大な時間を費やしてしまいます。

やらなくていいことというのは、過去問題の理解や、その膨大な解説を聞く事、そして、読まなくてもよい本を読み、加えて、難しそうな雰囲気の授業を聞く事です。

これらは、本当は全部必要ありません。

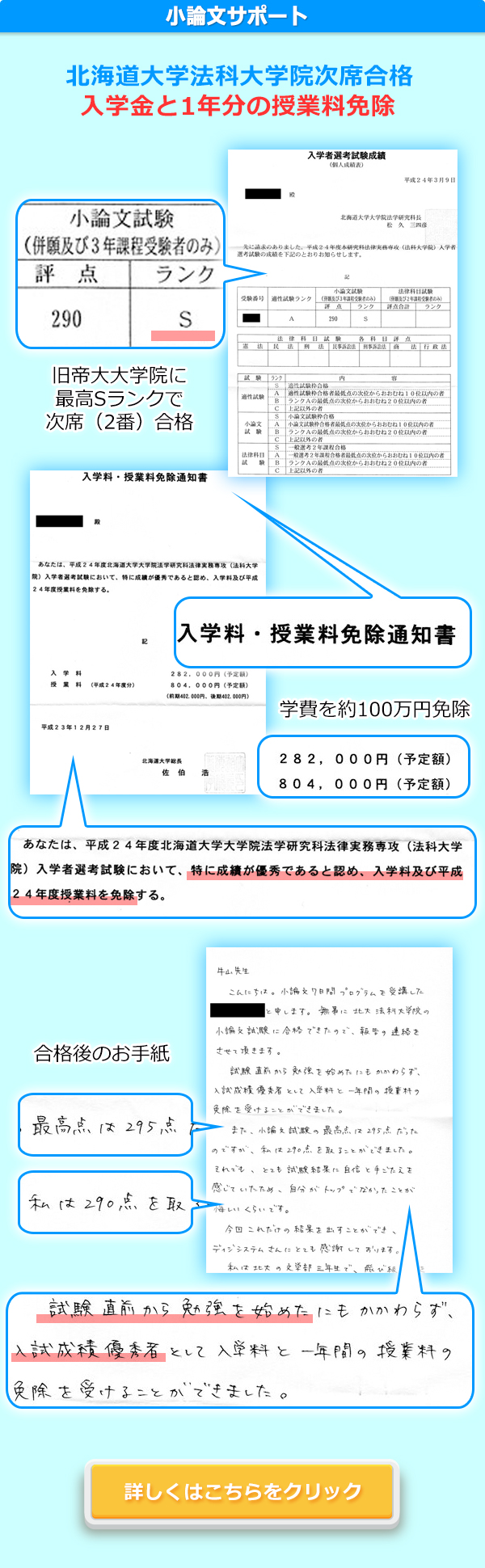

例えば、以下の事例は、北海道大学法科大学院に次席で合格した人からのお手紙などです。

たまたまだろうとすぐに思う人がいるのですが、こんな事例もあります。

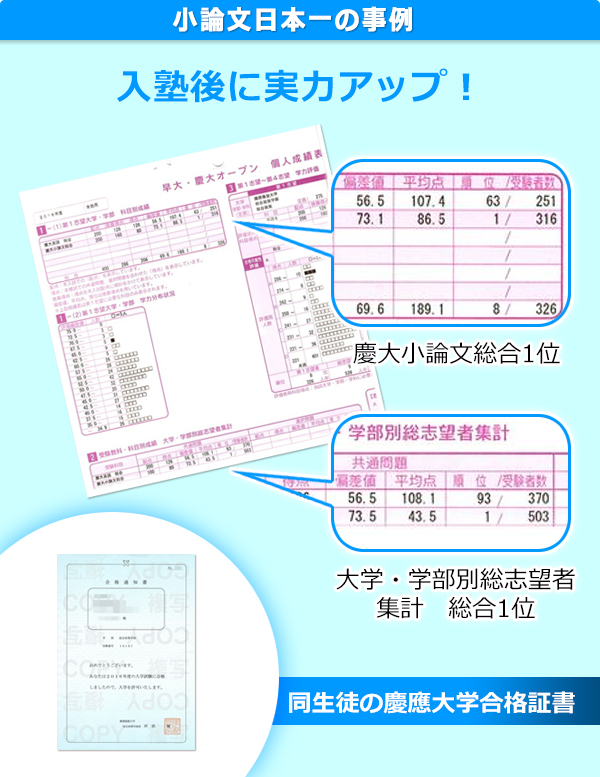

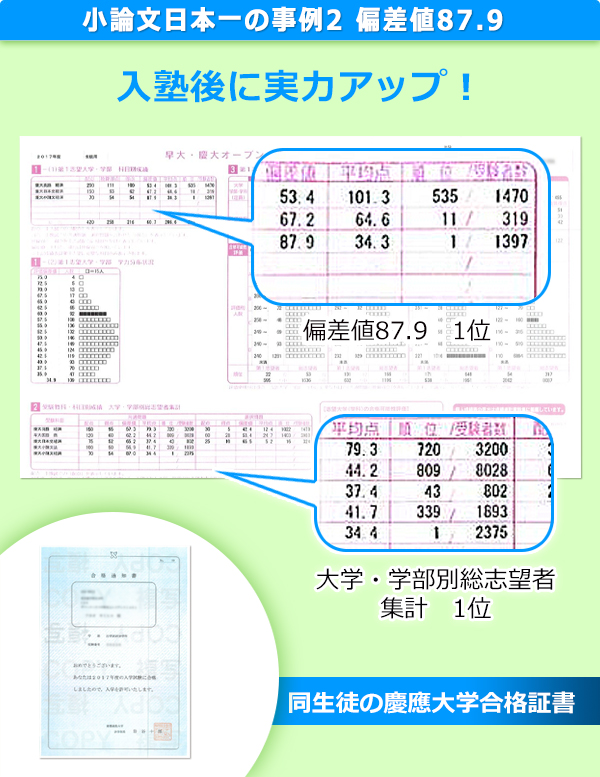

・模試の結果と合格報告⇒Tさん原文こちら

・模試の結果と合格報告⇒Fさん原文はこちら

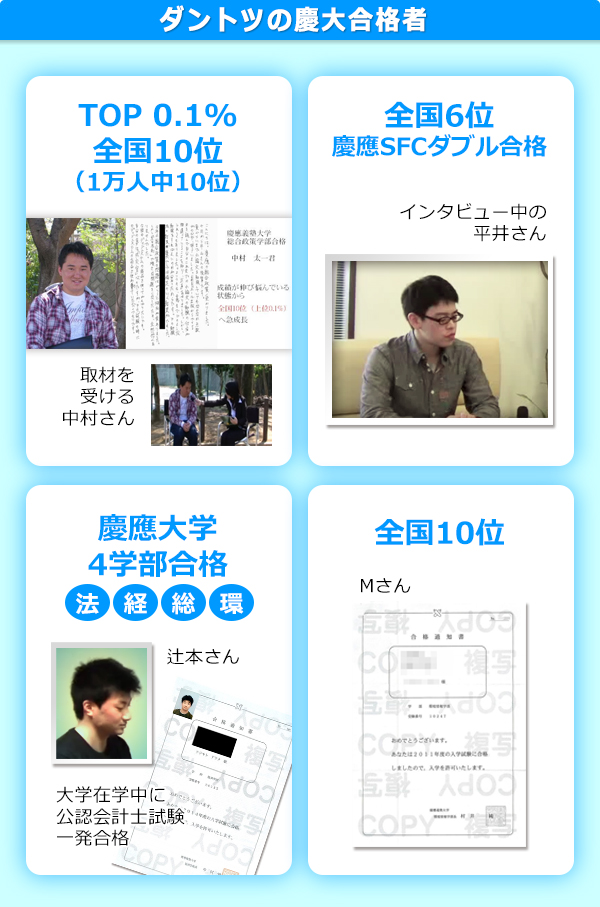

・TOP0.1% 全国10位(1万人中10位)慶應大学総合政策学部合格 中村さん⇒合格報告

・全国6位 慶應大学総合政策・環境情報学部合格 平井さん⇒合格報告

・慶應大学4学部(経済・法・総合政策・環境情報)合格 在学中に公認会計士試験合格 辻本さん⇒合格報告

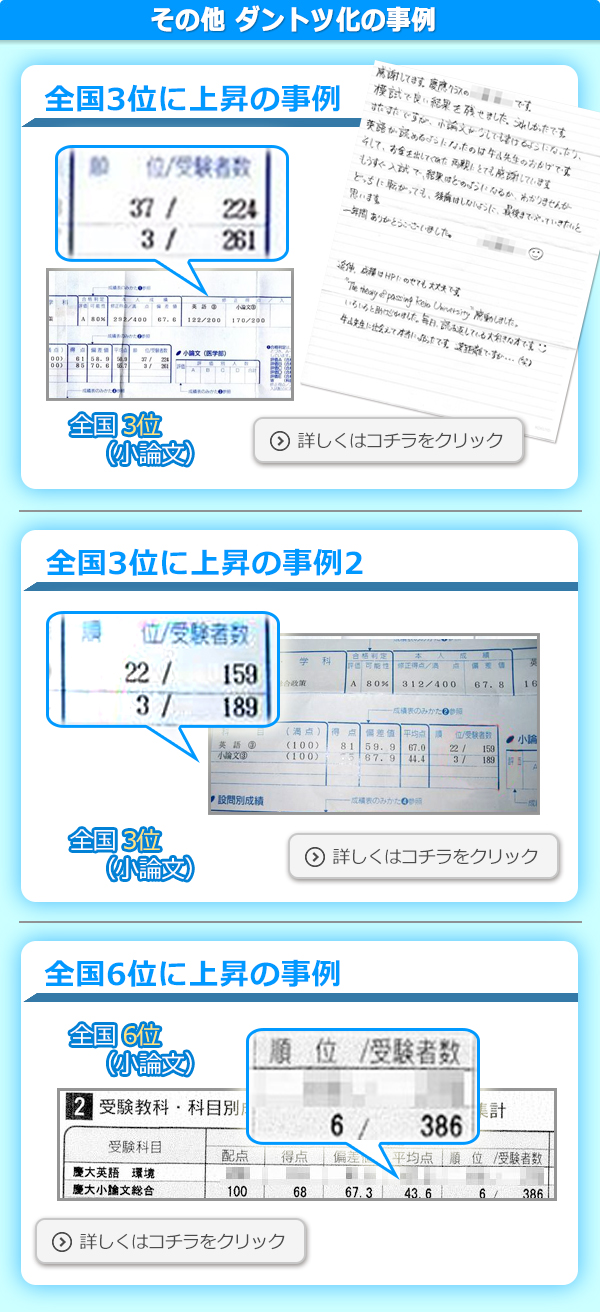

・上昇事例1 全国3位

・上昇事例2 全国3位

・上昇事例3 全国6位

なぜこんなことができるのかと言えば、当塾が指導している内容が妥当だからという理由はあるのかもしれませんが、もっと言えば、余計なことを教えていないので、結果が出るということが言えると思います。

無駄な思考プロセスを指導すると、頭の中で、無駄な思考プロセスが生まれるのです。これが非常にやっかいです。

私は自分で小論文添削をずっと行ってきたため、このことがよくわかります。点数が低い人は、考えなくていいことを考えているのです。

私は推論能力を専門に研究しています。

私が行った研究では、被験者は推論能力を劇的に引き上げています。

私自身も、大学院で成績優秀者になっています。

ごぼう抜き、トップ総取りが、常態なのです。

なぜこんなことができるのか。

その理由はやらなくてもいいことをやらないからです。

私は大学院でも、他の人が一週間かけて取り組む課題に、3時間程度だけ取り組んで成績優秀者になっています。その理由は、仕事が忙しかったからであり、一週間かけて、他の人が集めた情報を一気にWebで確認するためでした。

しかし、他の人が集めた情報を意思決定に使ったことはほとんどありません。

必要な情報を自分でかき集めてきて、最後に一気に論文を書くのです。

週末に3時間程度だけ、使っていた理由は、週末の午後は、デートに行くと決めていたからです。遊ぶために真剣に集中して課題に取り組んでいたということになります。

私は頭がいいわけではありません。

単にやらなくてもいいことをやらなかっただけです。

56-2 研究計画書を書け?バカな指導

他の塾が、過去問題を徹底的にやるとか、リライトを徹底的にやると言っている中、私は、「研究計画書をSFC受験生は書きましょう。」と指導していました。メルマガでも情報発信していたので、ブログにもこの記録は残っています。

私がこんな変わった指導をしていたものですから、早速批判があり、「研究計画書は、大学に入ってから書くものだから、受験生にそんなことを教えるのはおかしい」と、批判があったようです。

しかし、フタを空けると、2017年に、研究会の問題が出題されました。実は、研究計画書しか、書く必要がなかったのです。

56-3 受験勉強の8割は無駄

勉強というのは、そもそも、ほとんど出ないことを覚えているわけですから、無駄のオンパレードなのですが、一般的に単なる記憶ゲームにすぎないと言われる大学受験でも、その8割が無駄な作業であることが少なくありません。

多くの受験生は、机に向かい、成果が出そうで出ないことをやってしまっています。

もっと言えば、勉強などせずに簡単に合格できるのに、勉強しまくって不合格になってしまっているということです。

これは、要領が悪いとも言えますが、単に要領よくやる方法を教えてくれる先生がいなかっただけです。能力の問題ではないのです。

私の教え子には、遊びながら慶應に受かっている人もいます。

56-4 信頼関係と素直さの問題

能力の問題ではないなら、何の問題かと言いますと、信頼関係と素直さの問題です。

ここまで読んでも、

(またまた牛山さん、冗談きついぜ、8割が無駄なんてあるはずないじゃない?)

こんな風に思っています。

私は、ある学生の家に家庭教師的に個別相談で出張した際に、その学生が、数学の問題を解く際に、ストップウォッチで何分かかるのかを計測していたことがあります。一問解くのに、10分以上かかっていました。カードで覚えれば、一問30秒で処理できますから、20倍以上のスピードで処理できることになります。

また、

ここまでお話した、研究計画書の話は、200時間小論文の勉強をしても、研究計画書の勉強は1分もしていない人がいたでしょうから、この場合、9割無駄と言っていいでしょう。

つまり、8割というのは、控えめな数字であり、本当は、90~99%無駄なことをしてしまうことも全く珍しいことではないのです。単純に素直さと、信頼関係の問題です。

56-5 複雑なことをやると単純に思考力がダウンする

人間というのは、感性を働かせると頭がよくなる仕組みが脳にあります。従って、物事をシンプルに捉え直せば、思考力は上がるのです。

ところが、難しいことを習って、複雑に教えてもらうと、多くの人は(うんと複雑なことを教えてもらっているのだから、これは、これは特別難しくレベルアップしたことができるようになっていくぞ)というように、勘違いしてしまうのですね。

世の中のMBAのコースなどで指導されている内容が、多くのケースで使えなくなってしまうのは、きちんと考えることが出来る人がまったくやらないようなことをついつい指導してしまうからなのです。従ってそんなことを教えてもらって満足していると、得をするどころか、大損してしまうと言えます。

56-6 言葉で物事を捉え、表面的に理解すると、理解力が大きくダウンする

このような失敗をしてしまう根本的な原因は、言葉だけで物事を考えてしまうところにあります。

過去問題は、出た問題なので、過去問題で練習すれば受かる

こんな考えは典型的な例と言えます。

この命題には論理上の誤りがあるばかりか、言葉で漠然と物事を捉えることで、実態が捉えられなくなるという誤りもあります。

56-7 余計なことを省き、必要なことだけをやる

点数が低い人の答案を見ていると、やらなくていいこと、考えなくていいことをやってしまっています。

今の時代、ネットで無料で情報が入るので、喜んでしまって(無料だからうんと得できるぞ)と思って、大変損をする考え方を頭に大量にインストールしてしまう人が多いようです。こうやって小論文の点数は下がっていきます。

原因を書いて対策案を書く、組み合わせで発想する、構文で書く、こういうことで、点数を落としている人がたくさんいます。

必要なことだけやれば、時間はまだまだあります。

私の目から見れば、あの人も受かる、この人も受かる、あの子も受かる・・・そんな風に見えているのですが、もう無理だ、ダメなんだ、なにやってもダメなんだ・・・と考え、ある時は勘違いして、やってもやっても点数が上がらないことばかりをやってしまいます。

最初にご紹介した北海道大学法科大学院次席合格の人のように、あっさり合格できる可能性が誰にでもあります。北海道大学と言えば、旧帝国大学です。

本当は、相当楽に簡単に受かります。

受かりにくい、受からないというのは、やらなくてもいいことをやってしまっていたからです。

24時間誰にでも時間は平等にあります。

病気の人を除けば、時間がないということはありえません。

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム

慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス

※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。