「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

前回の復習をしましょう。

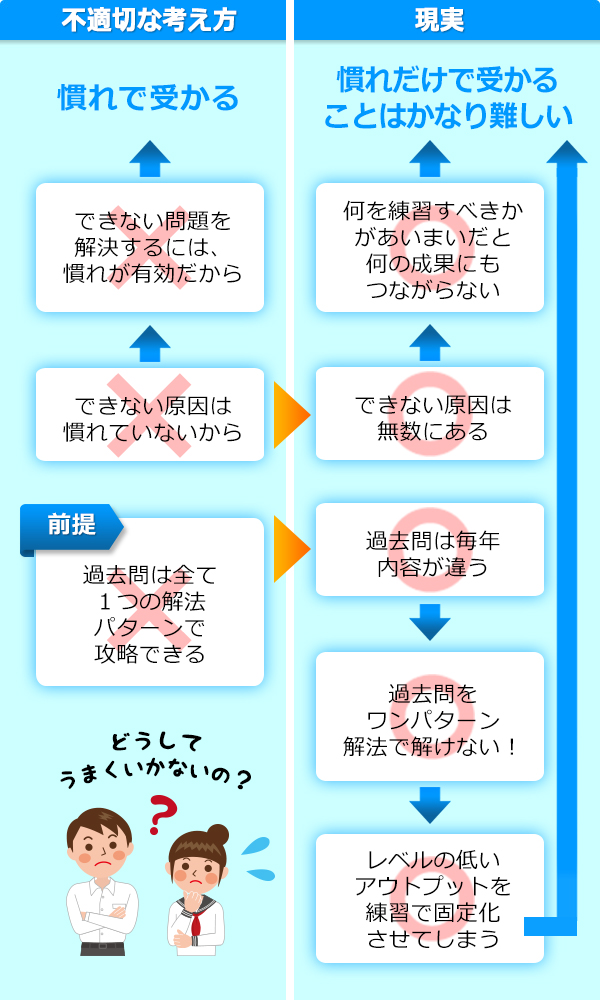

以下の図ようなことをお話しました。

要点を復習しましょう。

------ここから-----

1.何に慣れれば良いのか、本人が分かっていないことが多いため。

2.慣れがそもそも、大きなインパクトを持っていないため。(効果が限定的)

3.書くことができない原因は、たくさんあり、慣れはその一部にすぎないため。

4.本試験は慣れたものと違うものが出題されるため。

5.思考方法と書き方がセットになった構文に慣れると点数が下がるため。

このような理由から、慣れ至上主義的な受験対策は無駄が多いばかりか、合格しにくいと言えます。

-----ここまで-----

なぜこうなるのかについては、以下の図を見て思い出してください。

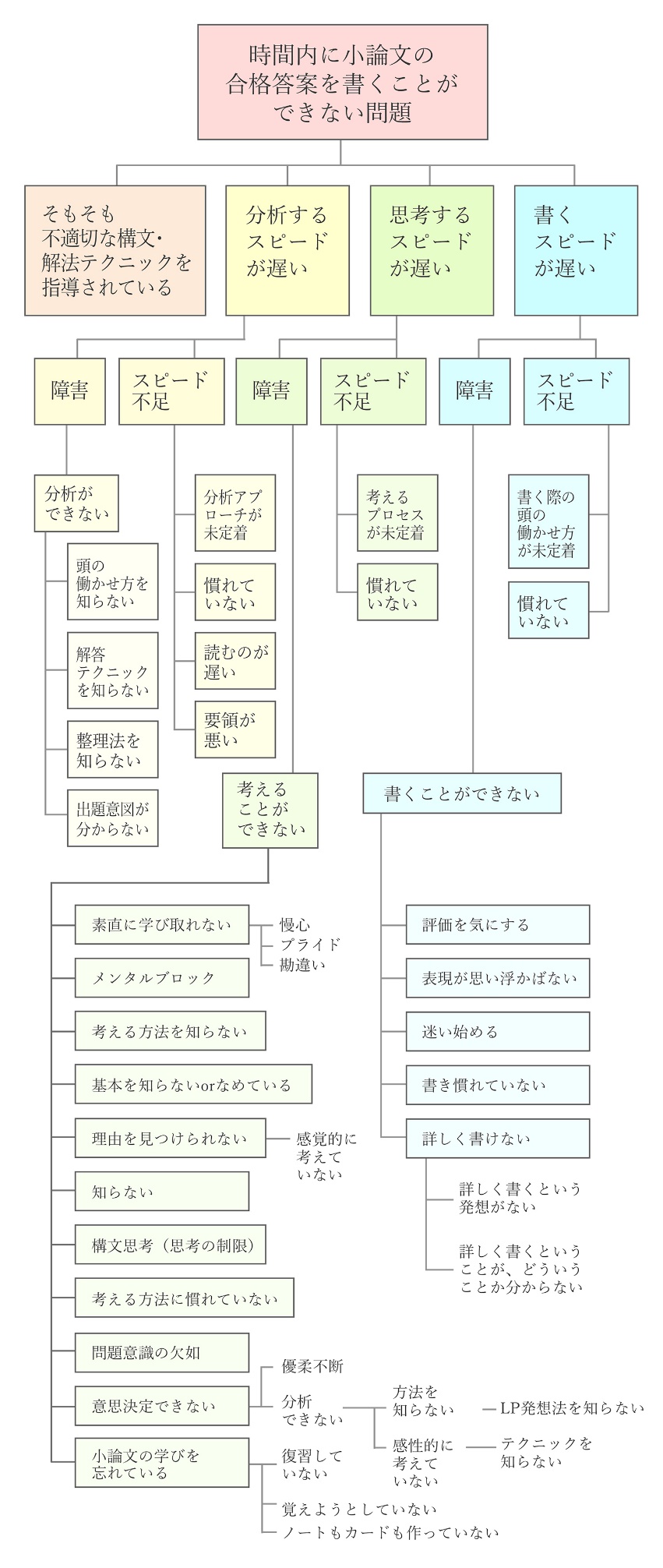

慣れは、あなたが小論文を書くことができない原因のごく一部にすぎません。

上記の図を見てください。これらの問題群があるので、

私が運営する塾では、『書けない問題を無くす30段階授業』に加えて、『時間内に書けない問題を無くす授業』により、問題を解決していきます。

ところで、

原因がどうかというのは、大切な問題なのですが、ある意味でどうでもいいと言えます。

MBAのコースでは、原因を並べたとして、(原因を並べることができるという事自体、意味があるのですが)「だからなんなんだ」となります。

「で・・・?」

ということです。

原因と問題は別です。

これが原因なので、これに対処すればいいというのは理屈の問題であり、時間もコストも制限されている世界では、そのような手段は有効ではないのです。

このように、成果が出せないと、どんどん理屈っぽくなっていきます。

私は大学院で、「問題発見」という必須科目で、「最優秀チーム」に選ばれたことがあります。

私が所属する以外のチームには、東大卒や公認会計士、東大医学部卒などがいました。

問題解決のプロセスにおいては、問題を発見することが第一に重要です。問題を発見できれば、半ば問題は解決したも同然だからです。

多くの人は次のような勘違いをしています。

多くの人は、書くことができるようになるには、きちんとしたことを教えてもらわなければ・・・・なんて思っていることが多いようです。

このような考え方は、

「きちんとした考え方病」と言えます。

言い方を変えると、「きちんとした風」は問題を解決する力がないということです。

そもそも、

きちんとしたことが良い成果につながるなどというのは、単なる思い込みです。その理由は、きちんとしたことは、多くのケースで、「きちんとした風」にすぎないからです。

えっそんなわけないし・・・

などとあなたは思っていますか?

それでは質問しましょう。

世の中で、活躍しているスポーツ選手はハーバード卒なのでしょうか。きちんとしたことを学んだから、成果が出ているのでしょうか?

違います。

彼らは自分で考えて、成果を出しています。

そして、経営学をハーバードで学んだ人から順番に、優秀な経営者になっているのでしょうか?

成果につながるということは、格式や権威によって、成立しているわけではありません。

そのため、多くの人は、単にきちんとしているふうな感じにやられてしまい失敗します。

きちんとしている風

きちんとしている感じ

きちんとしているっぽい

この、「ぽさ」があれば、正解で、「ぽさ」が無ければ不正解・・・・

「ぽさ」があれば、レベルが高く、

「ぽさ」が無ければレベルが低い

こんな風に考えてしまっているのです。

ところが、実際は、ぽさはあなたの

成果にまったく威力を発揮しません。

私のお師匠さんは、Stanford大学で教員をしていました。

彼は、世界屈指の名門校である、Harvardの双璧と言われるStanfordで経済学者と、喧々諤々議論を交わし、現在の経済学が、全く実体経済から乖離していることを説いています。

また、彼はStanfordの学生に対して、「フレームワークだけで考えるな」と教えています。

ぽさだけで考えれば、フレームワークで考えれば、かっこうがいいので、フレームワークで考えて、知的な雰囲気を醸し出すことに腐心していけば、利口に見られることもあるかもし

れません。

利口に見られれば、自尊心がくすぐられ、どんどん気持ちが良くなるかもしれません。

しかし、それだけです。

マッキンゼーと言えば、世界トップ企業、日本ではわずかしか入っていな大規模なトップ企業群のほとんどを指導する機関です。

そのマッキンゼーのトップとして、彼は、アメリカや日本の名だたる経営者と直に話をして、彼らの考えを吸収しているのです。

こんな芸当ができる人物はいません。

大企業のトップになると、会うことすら至難の技なのです。

彼らと経営議論を交わしまくっている人物では、間違いなく、世界最高レベルの、人物といえるでしょう。

大前氏いわく、非常にシンプルです。

「彼らはそんな風に考えていない。」

これだけです。

つまり、

叩き上げで大成功した人は、必ずしもHarvard大学で開発された、SWAT分析などで時流を語っていないということです。

経営系のセミナーやビジネスの話になれば、SWAT分析や、KPIの話が必ず出てきます。

そして、これらが、Harvardの権威性に裏打ちされた絶対に間違いのない正解として指南されるのです。

ところが、このような考え方には、大きな落とし穴があります。

そもそも、正解として考えられがちな、KPIにせよ、BSCなどの理論にせよその理論の支柱となる論理的整合性については、ほとんど問題視されないのです。

そうやって理論が打ち立てられ、多くの人が、分厚い本と、Harvardの権威性に心酔し、

なぜBSCの理論が正しいとあなたは考えているのか?

と質問されて、答えることができる人がほとんどいません。

次のように答える人はほとんどいないのです。

BSCの理論は、論理的に整合性が取れていない。なぜならば、非論理的だからだと・・・・

論理的考察には、もれがないことが重要な前提条件になるのですが、理論をありがたがっている人にはそれが見えません。

Harvard≒頭がいい

間違いない、正解がありがたい、

権威が正解

という図式が頭に刷り込まれているからです。

難しいもの≒正解ではありません。

このように、実態ベースやファクトベースで物事を考えないと、

より一層難しい雰囲気を醸し出している指導が「ありがたい指導」なのだと考えるようになってしまいます。

難しいことを難しく言うのは簡単です。難しいことを言っているのを見て、感心しないようにしましょう。

一番良いのは、難しいことを簡単に言うことです。これには知性が必要です。

最悪なのは、簡単なことを難しく言うことです。

結果につながらないことを難しく言うのは、その次に罪です。

原因を考えることが正解だと考えてしまっている人は、物事をイメージで比重で考えることができなくなっています。そのため、効果的に考えることができなくなってしまうのです。私のお師匠さんいわく、

「彼らはそんな風に考えていない」

なのです。

出来る人は、そんな風に考えません。何が正解かに異常にこだわる人がいますが、正解はいくつもあります。多くの紐解き方があるのです。従って、私は、BSCの理論についても、間違っていると言っているわけではありません。

KPIも、SWATも、BSCも、理論の一つにすぎません。現象の紐解き方のあらい捉え方であり理論とはそれでいいのです。問題は「役立つ」ということが「真理」であるかのように錯覚されている風潮です。そして、加えて言えば、多くのケースで、理論は役立たないのです。

補足します。(言い換えます。)

最重要ではないのです。少しは役立ちますが、最重要ではありません。だから、原因がいくつあって、ということは、そこまで大きな問題ではありません。あなたは、うまくいかないから、やり方を知りたいのでしょう。そして、難しそうに、やり方を教えてもらうと、コロッといってしまう。なぜならば、ここまでに解説したように、難しそうなことには、もっともらしさがあるからです。

しかし、

もっともらしく難しく解説する人が、

1)自分で解答例を作っていない

2)的外れで点数が低い解答例を作る

こんなケースは多いのです。

難しいっぽいことをやると、点数が高いと思っている人は、こんなことやってもダメだ

なぜならば、難しいっぽいことを難しい雰囲気を醸し出しつつやっていないからだ。だって難しいっぽい雰囲気を出していれば、それはレベルが高いということだからだ・・・

なんて思っていることもあるようですが、フタを空けると、簡単に考えている集団の方が、ダントツの成績なのです。

上位の成績などではなく、ダントツぶっちぎりの1位、ダントツぶっちぎりの上位の成績をとっています。

難しく考える必要が本来ないのです。

難しく考えて、かっこうをつけて、成績が低くて落ちるくらいなら、簡単に考えて、かっこうをつけずに一発で受かる方がいいでしょう。

また、

やり方があうか合わないかを気にする人がいますが、あうかどうかが、手っ取り早いかどうかが基準になると不合格の確率が高まります。手っ取り早い方法というのは多くのケースで、点数が低いからです。

あわないものでも、点数が上がり、成績の順位が上昇し、合格しやすくなるなら、あわないものに取り組む必要があるでしょう。

小論文指導に関して言えば、あうかあわないかではなく、成績が上がりやすいかどうかしか、今の時代はないと思われます。不適当な考え方が『合う』などと思ってしまえば、不合格になるだけだからです。

私は上記に挙げた、書くことができない原因すべてについて、対処します。

しかし、

それは、「ザ・どうでもいい」と言えます。結果を叩き出す思考回路ではありません。あなたが小論文の成績を引き上げたいなら、問題の捉え直しが必要です。要はどういうことなのかということが大切になります。

原因と本質的な問題点は違います。

よくわからない人はこちらの

「考え方の教科書」を読みましょう。

http://www.skilladviser.com/base/sixyouron/sr-2/keio_merumaga/meru/sr/sr_psa-cta.html

問題が発生するのは原因があるからというのは、理屈の問題です。あなたは理屈が欲しいのではなく、結果が欲しいのではありませんか?書けない本質的な問題点は、

物事の見極めができず、本質をつかまえることができない思考プロセスと、知識の不足、不適切なマインドと言えます。

原因を考えて、対策案を述べると指導された人はずっとその思考プロセスの中でしか物事を考えなくなります。その結果思考力がダウンしていきます。

要は、もっと言えば、「心」の問題なのです。心とは、心理学的なものだと考えてください。つまり、頭の働かせ方を含みます。どのように思考をめぐらすのかということは、日本では「心」と表現されるのです。かつて日本で経営の神と呼ばれた人物も、この「心」を大切にしていました。大切にしたというレベルではありません。とてつもなく、この上なく大切に

していました。

これは、私のお師匠さんの言葉を勝手に拝借して、アレンジすると、

彼らはそんな風に考えている

ということになるでしょう。

(牛山が勝手にアレンジした言葉です。)

私はお師匠さんにいろいろなことを教えてもらいましたが、強烈に「彼らはそんな風に考えていない」という言葉が頭に焼き付いています。

だからこそ、

「自分の目でものを見て、自分の頭で考えなさい」

ということなのです。

頭を良くする方法の基本アプローチは自分の頭に、思考の独立性を宿すことです。

このような結論は、私が大学院で行った推論能力の研究や各種科学的な知見と何も矛盾しません。

「心」がずれていくと、思考は必ずずれます。

スラスラ書くことができるようになる最大の秘訣は「心」にあります。この「心」という言葉の響きに抵抗がある人は、「頭の働かせ方」と解釈してもいいでしょう。

「頭の働かせ方」には、いくつもの実相があります。どのような「頭の働かせ方」の状態

が良いのかについては、科学的に分かっていることと、分かっていないことがあります。

それでも、かなりの程度、解明されていることがあるので、原則として、先行研究で科学的に分かっていることを中心として、塾では指導を行っています。

この「頭の働かせ方」を変えていくとどんどん考えることができるようになります。

ここで一点注意があります。

この「頭の働かせ方」というのは、単なる「情報」ではありません。

情報を知ればできるようになるんだろと乱暴に考えている人がいますが、大変な思い違いと言えます。

ハウツーではないのです。

あなたは、「役立つハウツーをさっさとよこせ」と思ってしまうタイプの人かもしれません。

それは、

物事の成否には、「ハウツーしかない」

という思い込みによって生まれる考え方です。

世の中の成否は、ハウツーも影響しますが、その影響は小さなものです。

世の中で成果を出している人は、ハウツーで成果を出していません。

それでも、あなたは、ハウツーさえあれば、成果が出せると思うでしょうか。

マインドや心理状態についての研究は、各種心理特性として、近年盛り上がりつつある領域と言えます。成果を出す人には特徴的な心理特性があるのです。ハウツー特性ではありません。

良質な判断は、方法だけによって生まれていないということが近年分かってきているのです。書くことができない原因は、「方法の情報」などではありません。それは大きな勘違いです。

もしも、私が、そのように考えて塾の運営をやっているのであれば、日本トップの成績をバンバン出すような成果は生まれていなかったでしょう。

そんなことで成果が出ないと確信していたからです。

私が大切にしてきたのは、「心」です。

今は、添削を行い、一人ひとりに手紙を書いています。

まぁ、、、、

(こんなのいらね)と思われている可能性、結構あると思うんですけど。(汗)

合格した人も、「心」に配慮して、連絡をくれています。そうやって、頭が良くなる、良質な判断ができる、良い成果を有む「心作り」をやっています。

「心作り」とは、人作りです。

原因を解決する良い情報をパッパッと塩コショウのようにふりかけるような考え方で、成果は出ません。

人間関係なの?というように、短絡的に考えないでください。そういうことではありません。

少し前にお話しました。科学的に言えば、「心理特性」とも表現できるし、もっと別の言い方でも表現できます。性格的なものや、アイデンティティーも含みます。

特定の技術に秀でるには、技術論だけではなく、情報論だけでもなく、心理論も大切になります。

「きちんとしている風」では問題は解決しません。

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム

慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス

※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。