現状の慶應対策の小論文指導の問題点は、以下のようなものです。

時間内にスラスラ書いて答案を埋めても合格できない指導理論が氾濫しています。点数の目安としてはおよそ35点程度になる指導がたくさんあります。

【危険な解法】

- 1)〇〇方式などの単発のテクニックを用いて、原因を考え、対策案を書くやり方。

- 2)メリットやデメリットなど功利主義的な価値基準のみから考察を行うもの。

- 3)「確かに~しかし」など、特定の構文に当てはめ、ネタを仕込み答案の空白を埋めるもの。

これらの解法がなぜ危険なのかについては、「要点スピード解説」のシリーズで解説しました。

- 1)原因を書いて対策案を書くやり方が危険な理由

- 2)メリットやデメリットなど功利主義的な価値基準を重視するやり方が危険な理由

- 3)特定の構文に当てはめるやり方が危険な理由

上記の問題は、端的に言えば、以下のような問題点を抱えています。従ってうまくいかないのです。どのようにうまくいかないのかと言えば、35点前後になる可能性が大きいということです。

【要点】なぜ35点程度になるのでしょうか?

再生速度変更可能です⇒:

【うまくいかない指導側の問題点】

- 1)問題解決アプローチが表面的に理解されて指導されてしまっている。

- 2)思考プロセスと論述プロセスがごちゃまぜになっている。

- 3)パターンにあてはめると、思考力が劇的に下がる。

(3)が特に大切です。拙著「慶應大学絶対合格法」に掲載した一文が参考になるので、ご紹介します。

----------ここから引用開始-------------

▼論文にセンスが関係ないと考える失敗

慶應大学法科大学院に主席で合格した吉野弁護士は、「論文センス錬成道場」(司法試験などの法律論文試験用の本)という本を執筆している。同氏は、同著で以下のように述べる。「論文試験に対して、観念的・抽象的・パターン的「当てはめ」という回答姿勢を取る受験者の心理は一種守りの姿勢で、受験生心理として分からなくはないものの、(中略)出題の根本理念を失わせるものであり、極めて不適切であり、有害である』(どうやるか?)→解法プロセスや思考法はパターン化せず(論文の構成は作法なので別である。)、解答センスを鍛えることで慶應大学に合格できる。

----------ここまで引用終了-------------

【要点】なぜこのパターンで合格!という理論は通用しないのでしょうか?

再生速度変更可能です⇒:

ここまでは、指導側の問題点について、解説しました。もう一つ問題点があります。指導の受け手側の問題点です。指導を受ける側は、小論文試験で答案を書くことができない場合、考えることができていないのだから考える練習が必要だと考えていることが大変多いです。

このような考え方は一見すると正しいように思えて、いくつかの問題点を抱えています。

【第一の問題点:どのように考えるのかが考慮されていない】

第一の問題点は、小論文で考えることを単に「考える」という言葉でくくり、大雑把に捉えすぎている点です。現実には、過去問題を見れば分かると思いますが、いろいろな考え方が大切になります。入試問題は細かく精緻に、正鵠的に(要点をついているさま)考えることを要求しているのにも関わらず、単に大雑把に考える練習を、多くの受験生はやってしまいます。大事なことは何でしょうか。細かく精緻に考えることができる人に見てもらい、自分の考えの妥当性をチェックしてもらうことが大切になります。単にブンブンバットを振り回すように練習練習と意気込んでも点数は伸びていきません。回数至上主義ではどうにもならないのです。

しかし、精緻に考えるということについて何ら知識を得たことがないため、誰を信じればいいのかと言うように宗教的な考え方になり、何かしらなんとなくすごい人を探すような心理になってしまっていることも、問題を深刻にしています。

【第二の問題点:過去問題にこだわり肝心の中身が考慮されていない】

第二の問題点は、過去問題に出た内容について考える練習をしていれば、考えることができるようになると考えている点です。この考え方も一見すると正しいようで問題を抱えています。現実に大切なことを言えば、「適切に高いレベルで」考えることができなければなりません。言い換えれば、「何が適切で高いレベルなのか」について先に知らなければならないということです。このページである程度詳しく解説します。しかし、受験生と話をしていると、「〇〇先生が言っていたので」などと、驚くほど内容を精査していない返答が目立ちます。それもそのはずです。受験生は何が「適切に高いレベルなのか」についての知識がまったくないので、小論文試験をまるで宗教のように考えてしまい、「信じるか信じないか」の問題にしてしまっています。小論文は宗教ではありません。一つずつ勉強していけば、何が妥当で何が不適切なのかを学び取ることができます。

【第三の問題点:有効な対策案が別に存在する】

第三の問題点は、練習が有効な対策であるという先入観が強いことです。司法試験などの論文試験でも、「とにかく書けばうかる」などという考えはよくないと言われています。練習する以上に、私たちが論文試験で高い点数を取ることができるようになる手段はないのでしょうか。あります。まず何が本当に評価されるのか、それはなぜかを知り、しっかりと理解した上で記憶することです。頭の中がスカスカの状態では、本当は何も練習できていません。知るだけでは不十分であり、理解するだけでも不十分です。「知る→理解する→記憶する→練習する→反省する→記憶する」というステップが大事です。しかしほとんどの受験生は何も知りません。そしてパターン当てはめの解き方で大きく減点されてしまいます。パターン当てはめをやっているということは、言い換えればスカスカの状態ということです。

うまくいかない本質的な問題点をまとめます。

【うまくいかない本質的な問題点】

多くの受験生が「練習」と考えているものはまったく練習になっておらず、他の有効な対策があるにもかかわらず、宗教のように何かを信じてしまっているので、点数が上がる学習に取り掛かることができない。問題解決学的アプローチのプロセスをたどる頭の働かせ方をするという表面的な対策により、実質的には思考力が大きく落ちるばかりか、そのような「パターン当てはめの受験対策」は、小論文試験を通じて、総合的な思考力を見たいという大学の出題者側の心理に反するため、二重に損をする形となり、結果として大きく点数を落とす現象が起こっている。

【要点】なぜ本質的な問題に対処する必要があるのでしょうか?

再生速度変更可能です⇒:

このように、評価が下がるようになってしまわないために大事なことは何でしょうか。結論から言いましょう。

PSA(問題解決アプローチ)とCTA(包括的な思考によるアプローチ)を学ぶことです。

私が塾や本で教えているPSA(問題解決アプローチ)とCTA(包括的な思考によるアプローチ)についてお話ししましょう。あなたが、小論文の答案を書くことができず、時間切れになってしまう問題を解決するのは、このPSA(問題解決アプローチ)とCTA(包括的な思考によるアプローチ)です。これらの手法を細かく教えているからこそ、「慶應クラス」や私が主催する小論文の塾の生徒は日本一になり、日本トップの成績となり、国立法科大学院でも、トップの成績で合格していきます。(北海道大学法科大学院 次席合格など。)

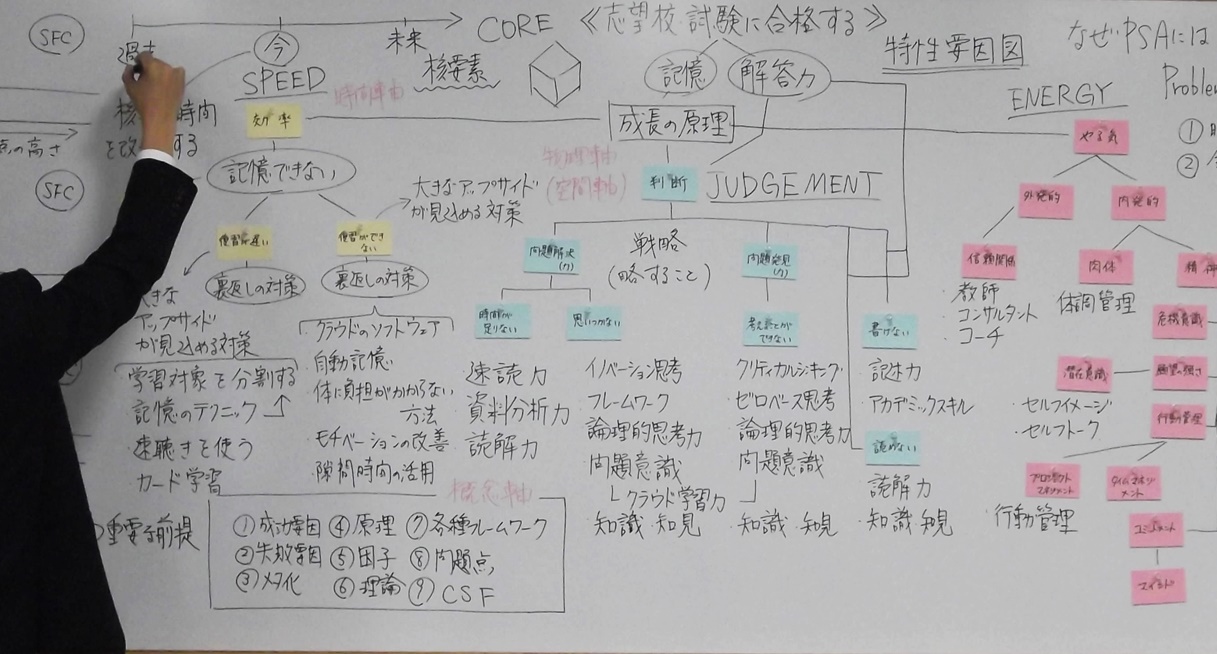

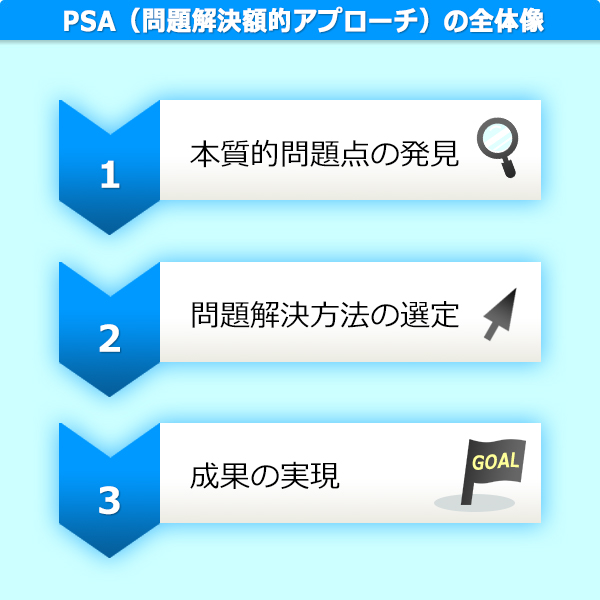

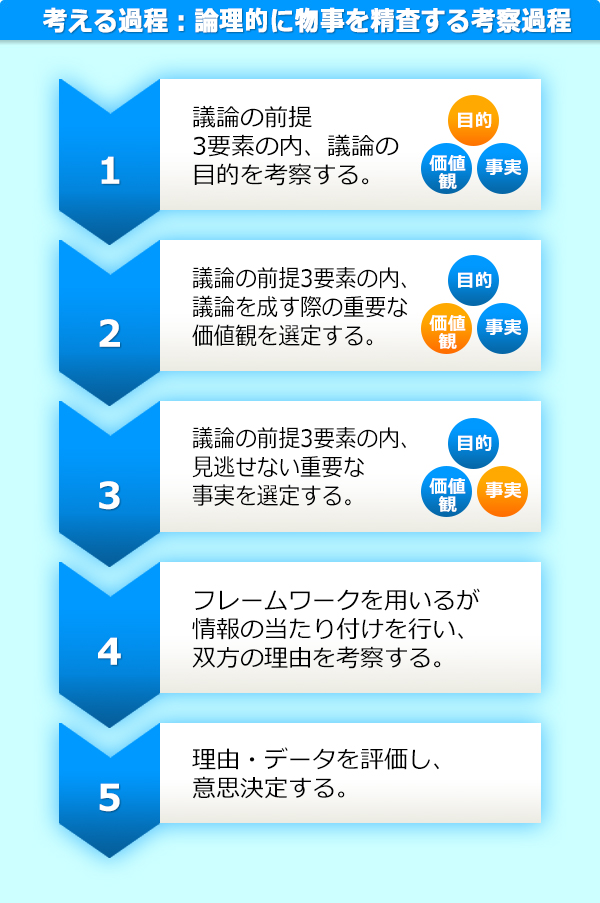

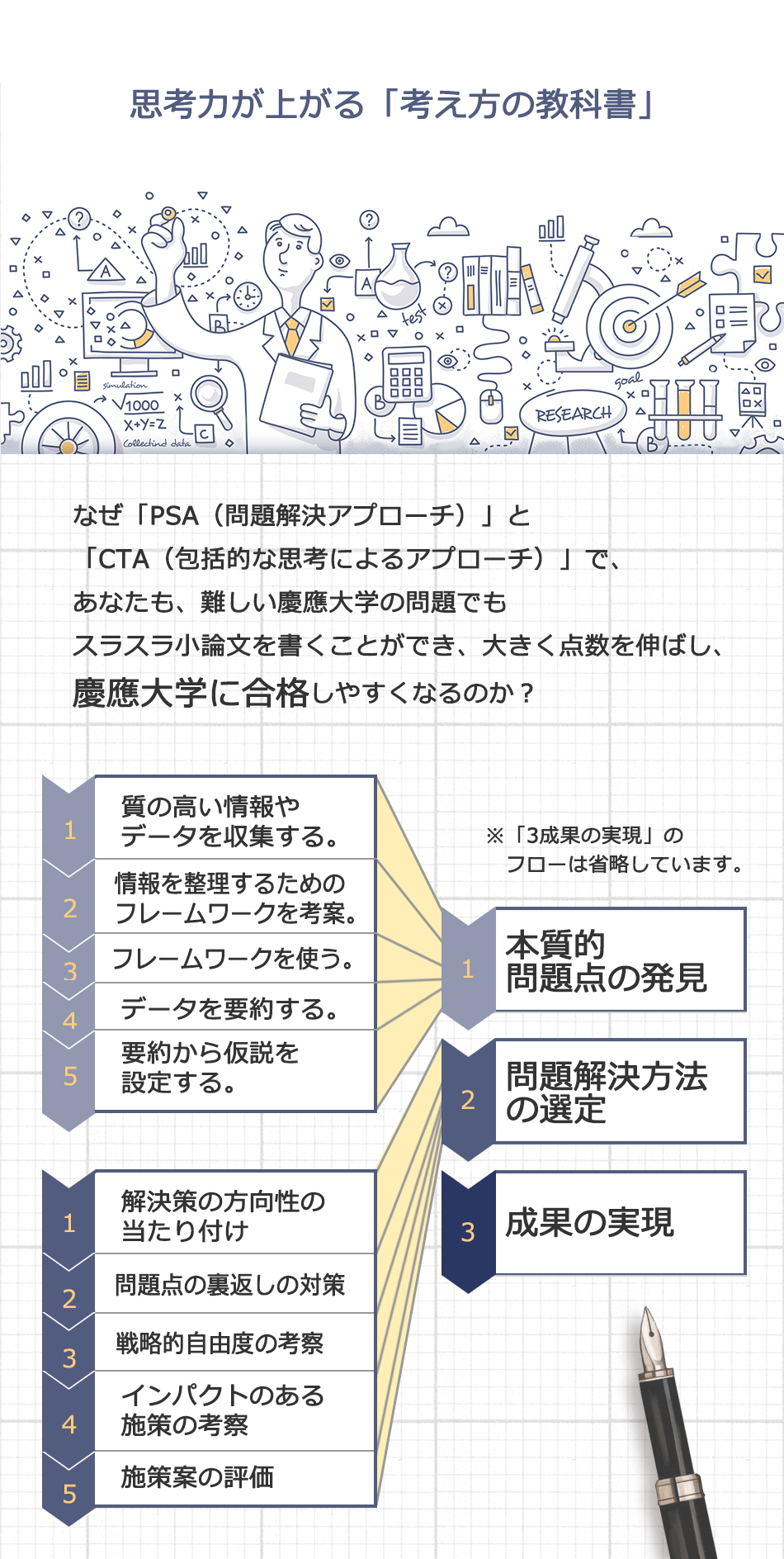

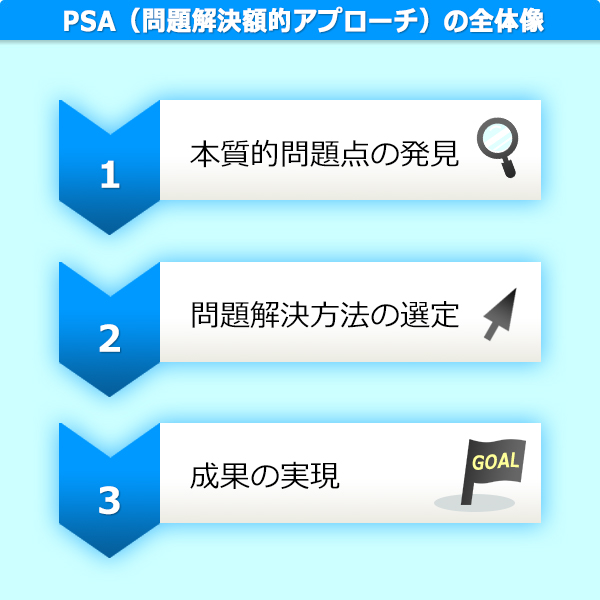

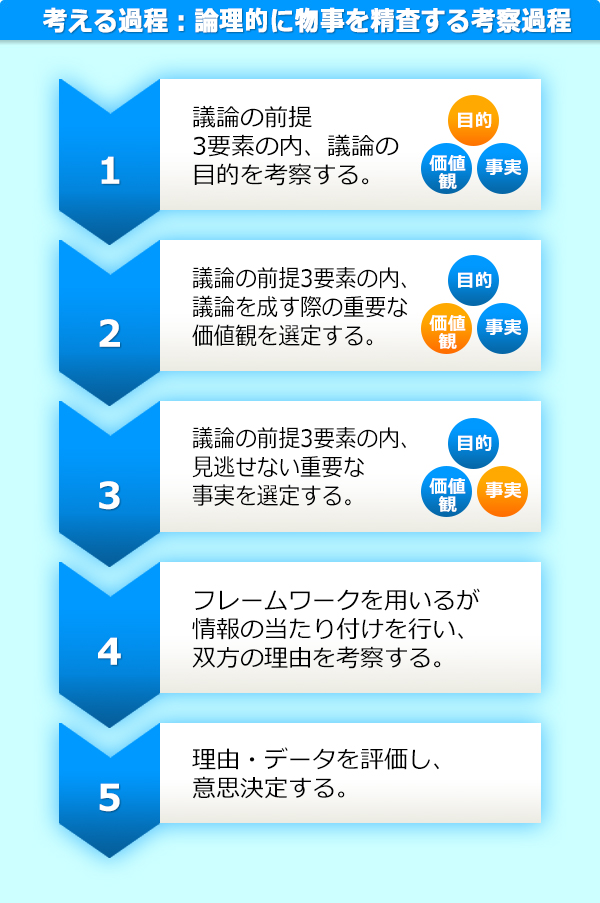

そうは言っても、PSA(問題解決アプローチ)がどのようなプロセスなのかについて、全くわからなければイメージができないと思います。以下に、PSA(問題解決アプローチ)による処理プロセスをご紹介します。

図:PSAの一部

上記の1~5のステップは、それぞれのステップで高いスキルが要求されます。皆さんはいやかもしれませんが、このステップで考えさえすればよいという性質のものではありません。当然ですが、このステップで考えさえすれば、きちんと考えられる考え方など、この世の中に存在しません。だからこそ、習熟していくことが大切になります。

慶應SFCで問題解決型の入試問題が用意されているのも、単に適当に考えた「解決策案」を書いてほしいからではありません。原稿用紙のマスを文字で埋めていれば合格にしたいと考えているわけではありません。仮説構築型の問題(プレゼンをさせたり、解決策の施策案を提案させる類のもの)は、高い精度の仮説構築を受験生に期待しているためです。レベルが低い仮説を書いても不合格になってしまうということです。

SFCは問題解決を志向する学部なので、問題解決のプロセスを見せればいいという理屈は上記の意味で完全に論理破綻しています。問題解決のプロセスを粗々に見せた上で、答案を構築したからといって、(だから何なの?)と思われるのがオチです。精度の高い仮説構築プロセスを再現できる頭脳をSFCは求めているのに、「3分間で誰でも例外なく暗記できるプロセスの結果」を見せられているだけだからです。これは、点数が上がるのではなく、むしろ下がる対処法だと言えます。その理由は、ここまでにご紹介したように、本来の問題解決のプロセスで処理をしていたとしても、その過程が雑すぎ、内容面では全く評価できない論考になっているためです。

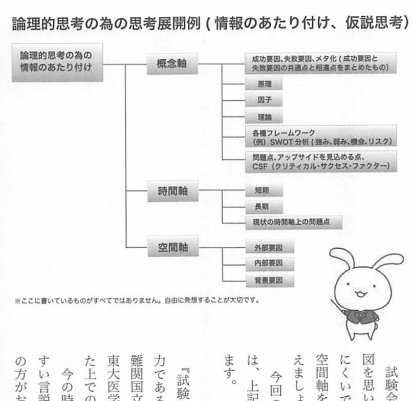

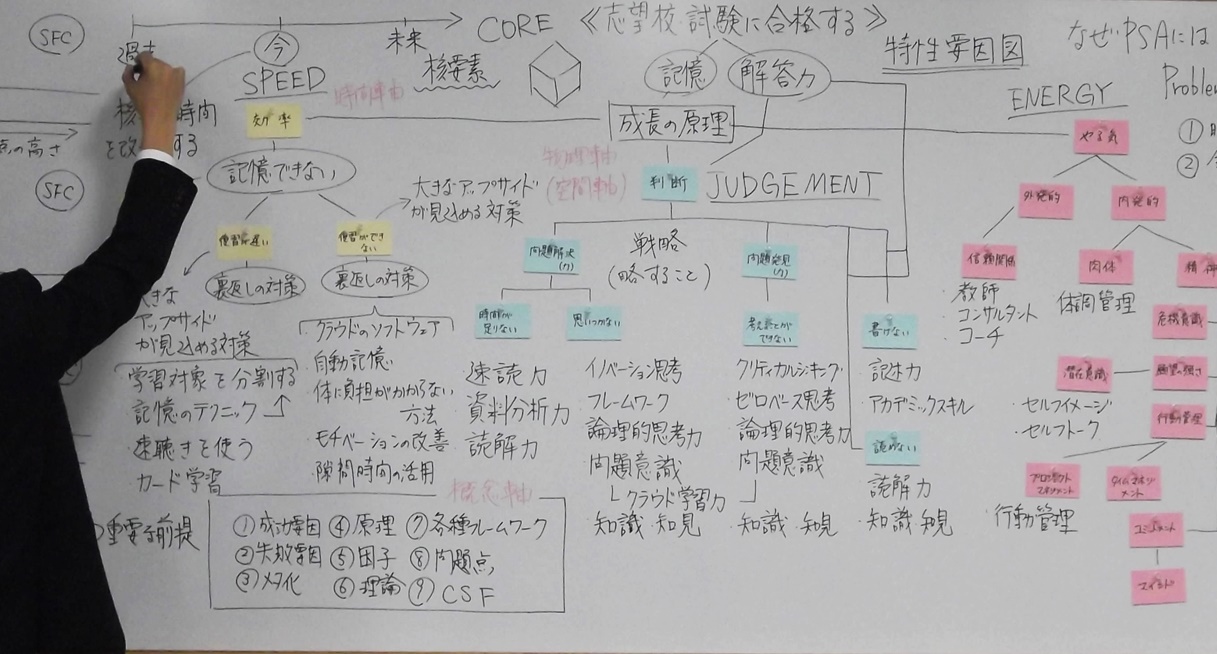

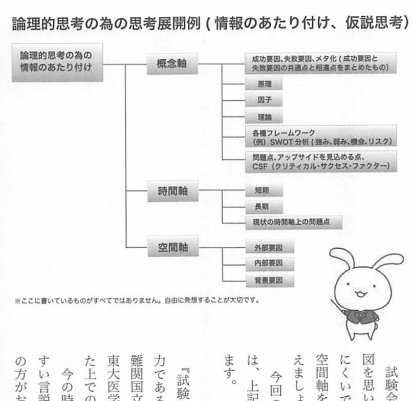

図:因子構造を分解した事例

スケベ心がくすぐられる売り文句は存在し続ける

この手順で考えればよいとか、この方法で書けばよいという売り文句はたくさんあります。いつの時代も無くなりません。私たちが、第一に見分けなければならないのは、特定のフォーマット化された手順が、本当に力があるかどうかです。そもそも、ここでご紹介したように、思考手順と書き方が、ごちゃまぜになったような役には立たない理論が存在します。PSAの全体像は以下のようなものです。

この3ステップの内、ステップ1については既にご紹介しました。ステップ2では以下のような手順があります。

ここまでで、約10ステップほどをご紹介しましたが、問題はそのステップの内容ではありません。問題解決はハウツーではありません。問題解決はスキルです。従って方法を覚えても仕方がありません。問題は上記の各ステップでどれだけ精緻に論理思考ができるかであり、どれだけ感性を働かせてインパクトのある施策を打つことができるかです。

私が多くの受験生は、慶應小論文対策として、詳しく細かく教えてもらっていると錯覚してしまっていると述べているのは上記のような理由からです。本来のステップはさらにこの何倍も細かいものになります。

細かな手順も知らず、大変雑な内容を詳しく教えてもらい、そして錯覚することによって、問題解決は原因を考えて対策案を考えればいいのか・・・などと考えてしまう学生が増えています。

従来の慶應小論文対策の問題点とは?

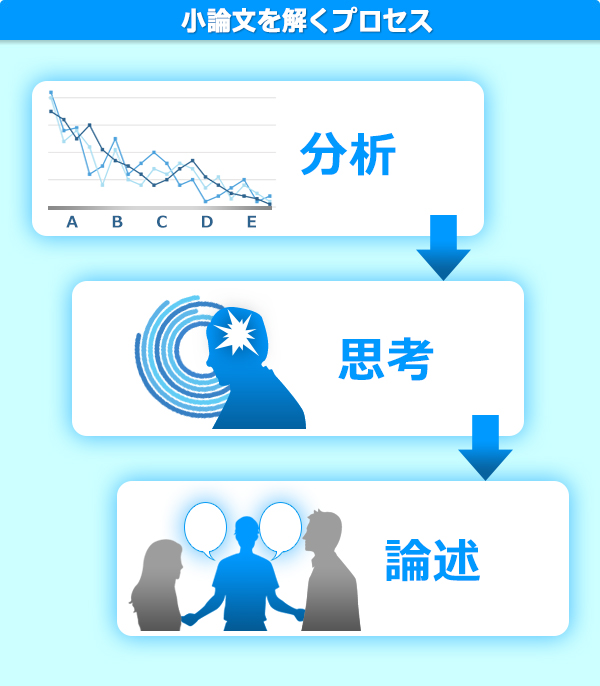

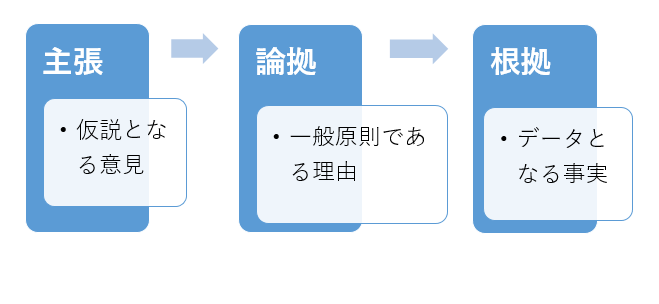

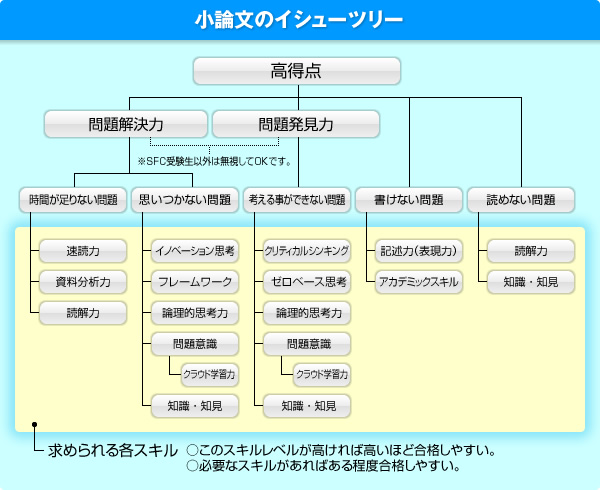

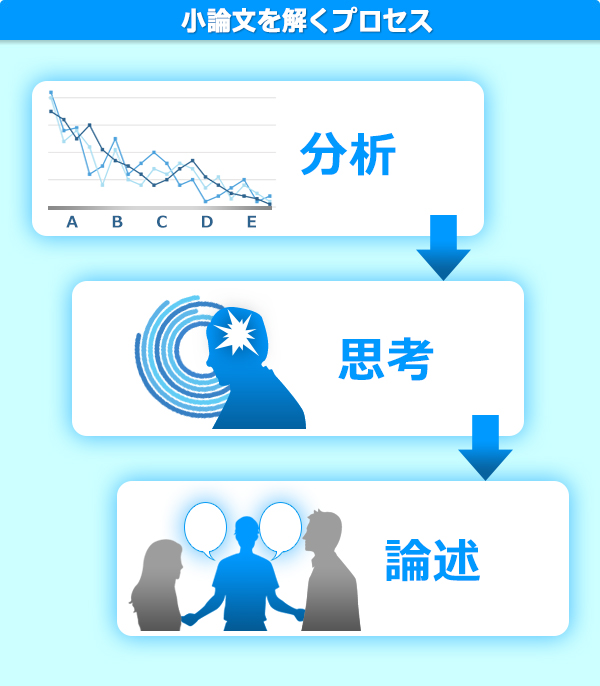

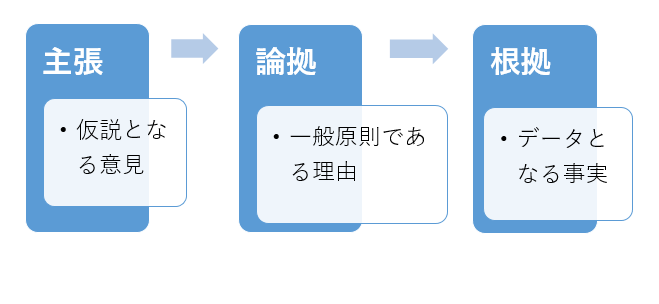

小論文は以下の3つのステップで解いていきます。。

図:小論文を解く流れ

従来の一般的なSFC対策論には以下のような致命的な欠点があります。

【問題点1】分析ステップの欠落

従来の一般的な論文指導の問題点は、分析ステップが欠落していることにあります。

ここでも重要なことは、分析や思考のステップです。しかし、一般的な小論文指導では、そもそも物事を分析するというステップが欠落しています。いきなり考察させて、書かせる指導になっています。そのため、本来のPSA(問題解決アプローチ)の最大の価値が損なわれ、分析がないので妥当な考察につなげていくことができないという欠点が、従来の一般的なSFC対策論には存在しています。

【問題点2:分析手法の問題】

従来の一般的な論文指導の問題点は、分析手法が不適当なことにあります。

物事を分析するには、主観を排して、事実ベースで物事を把握していく必要があります。しかし、そもそも、物事を分析するという概念がないため、PSA(問題解決アプローチ)ではなく、PSM(ハウツー)を指導された受験生は、分析をしません。突然自分が思った原因を、問題のテーマとなっている問題に当てはめ、(これが原因で間違いない)などと小論文に書いてしまいます。なんら確証がないことについて、論文では言及すべきではありません。言及するだけではなく、断言している答案も珍しくありません。このような態度は、仮説検証型の研究を行う際に、自分自身が最初に持った仮説に対して、批判的に思考するという、およそ科学的に物事を考察する上で最も重要な態度を受験生から奪います。

さらに悪いことに、受験生本人は、他の受験生は問題が発生する原因まで考察していないのであるからして、自分は特段優れた考察をしていると錯覚してしまっています。ライバルよりも、二歩も三歩も優れた考察をできているのではなく、物事をそもそも分析せず、加えて、勝手に原因を推測し、さらに、その自説を土台として、(論拠として)自説を構築しようとするので、何重にも他の受験生以下の考察をしていることに気づく必要があります。

事実を土台とすることがなぜ重要か

物事を分析する際に重要なことは、「事実に対して謙虚であること」です。自分勝手な思い込みや推測を排し、実態がどうなっているのかについて、多面的に情報を集めていかなければなりません。

慶應SFCで頻出の指標を作る問題などは、実態がどうなっているのかについて、定量的にデータを集め、物事を分析する能力が受験生に備わっているかどうかを見る問題です。問題によっては、「目の付け所の良さ」を見るための問題もありますが、受験生にとって重要なことは、「勝手な推測を求める目の付け所の良さを見る問題」なのか、それとも「事実に謙虚に、データを分析する力を試す問題」なのかを見極めた上で、出題意図に沿った実力のアピールを行うことです。

自分の考えを論拠とするとなぜまずいのか

自分の考えを論拠とするとなぜ問題があるのでしょうか。実質的に何も考えていないのと同じだからです。論文テストでは、自分がどう思ったかはどうでもいいと思われています。

・思う・・・自発的に特定の物事を想起する

・考察する・・・論拠を土台として論考する

なんらかの論考を行う際に、自分の考えが土台となっているということは、物事の一般原則や事実から、実態を推し量る推論能力が欠落しているということと同義です。従って一般的に論文テストでは、自分の考えを論拠として考えを展開すると減点の対象になります。例外は目の付け所の良さを見る問題です。

したがって、物事の原因を自分で勝手に考えて、対策案を立案するという考察プロセスで合格できるのは、ほとんどが問題に恵まれたラッキーであると考えるべきです。環境情報学部は目の付け所の良さを見る問題もよく出題されるため、このような非論理的な考察でも、問題に恵まれれば合格できるケースがあります。そもそも、環境情報学部は、精緻なロジックを分析させる問題よりも、感性的に発想させる問題が多いので、このようなラッキー合格も、どちらかと言えば起こりやすい学部です。このラッキー合格を、確実な合格のように考えてはいけません。

|

【原因を書いて対策案を書く書き方について】

※詳しく知りたい人だけがお読みください。

論文テストでは、「ある程度自由な立ち回りが許されている問題」があります。その手の問題では、原因を書いて対策案を書いても、理由を書いても書かなくても、自由です。このような場合に、問題の趣旨を理解して自由に一定程度立ち回るのはありです。

続きを読む

しかし、このような趣旨をまず理解しておかなければなりません。論拠を書かずに、原因を書いて対策案を書くという指針を金科玉条としたときに、大きく点数が下がります。分かりやすく言えば次のように言えるでしょう。ドヤ顔で原因→対策という論旨で文章を構築する場合、論調に独善的なトーンなどが色濃く出るようになり、また書かれている内容がまったく非論理的になります。やっていいことと、やってはいけないことが分かっており、問題の趣旨と求められていることが分かっている時に、話に魅力度を加える程度に背景について(主張の程度をコントロールしつつ)言及する力があるのであれば、やっても構いません。しかし、原因を書いて対策案を書くということは、上記の意味で問題の側でお許しが出ているケースか、そのように書くことを求められているケースかのどちらかと考えるのが無難です。決してやりさえすれば点数が上がるなどとはゆめゆめ考えないことです。むしろ下手に使えば危険しかありません。従って指針にすべき書き方ではありません。

|

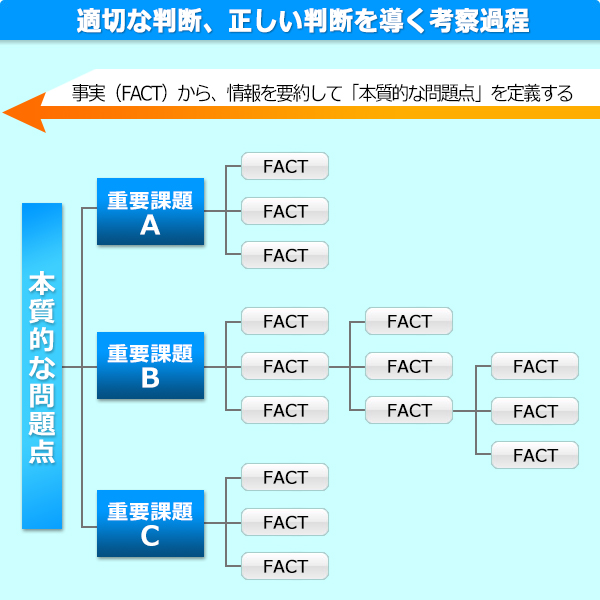

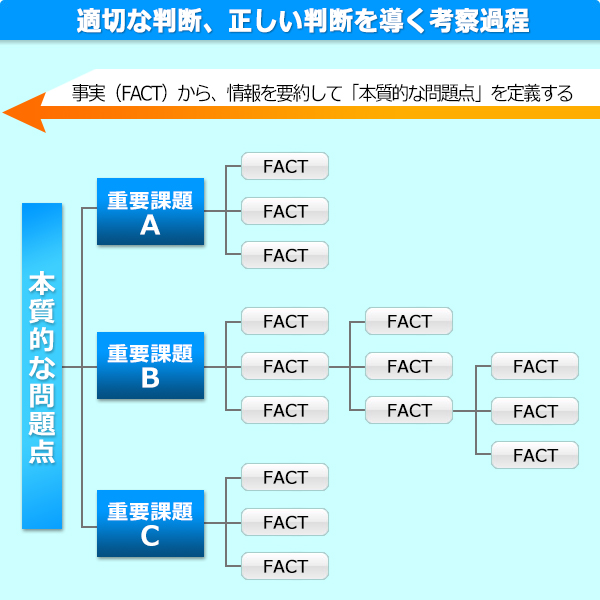

【問題点3:考察プロセスが真逆(原因が何かではなく、事実から課題を見つける)】

従来の一般的な論文指導の問題点は、考察のステップが不適当なことにあります。

慶應SFC対策の小論文指導に限らず、現行の小論文指導では、「原因を考えて対策案を考える」ことが指導されているようです。しかし、このような考え方は有害ともいえるものです。なぜならば、その考察ステップでは、ほぼ確実に判断を誤るためです。100人いれば100人違う原因を考えてしまいます。1万人なら、1万種類の分析です。これは分析ではなく、1万種類の意見があるということです。1万種類の意見の中のどれが正しいのでしょうか?全員原因を自分なりに考えています。つまり、原因を考えるだけではダメだということです。原因の原因を考えてもたくさん意見が分かれるだけです。分析とは後に述べますが、現実のデータから重要課題を論理的に明らかにしていく行為のことです。頭の働かせ方が逆なのです。問題解決学で説かれる思考プロセスは、原因を掘り下げていくのではなく、原因であると考えられる方向性について、データを収集します。

事実から何が言えるのかを考えなければ、勝手な推測になるため、そのような主観的かつ定性的な判断を避けるために、事実に基づいて対象を分析していきます。

よくある失敗ですが、「原因を掘り下げろ」というアドバイスは、減点につながりやすい考え方です。

上の図を見て下さい。左から右に掘り下げても単なる推測にしかなりません。また、原因が何百個もあり、その一つを言い当てたからといって、何の新規性もありません。私たちが見つけなければならないのは、上記の図で言えば、重要課題が何かということです。従って掘り下げていっても仕方がありません。本来は、右から左に情報を把握するように、情報を見つけていく必要があります。例えば、研究をするために、一次情報と言い、自分だけしか取得できない情報を取得するのも、事実から何が言えるのかを考える考察ステップです。また、研究による事実の把握ではなく、政府の統計データや、各種資料を土台として、何が重要課題なのかを把握するのも一つの方法です。共通するのは、事実から出発して対象を分析していることです。原因を掘り下げていっても、事実ではなく、単なる自分の勘や憶測になるので、百人百様の推測となり、まったく意味がありません。

近年慶應SFCでも頻出のデータサイエンス系問題は、言い換えれば重要課題についてのデータを収集することを通して、問題点が何かを特定するための手法とも言えます。問題の性質を定量的に数値化できる指標で計測することによって明らかにしていくための頭の働かせ方が大切になります。

このあたりの問題発見プロセスや、データサイエンス系の練習問題を拙著「牛山慶應小論文7ステップ対策」(エール出版社)に掲載しているので、慶應SFCを受験する人は必ず読んでおきましょう。

【問題点4:原因ではなく、本質的な問題点が重要】

従来の一般的な論文指導の問題点は、原因を書かせることにあります。

何が問題かという問いは、本来的には、何が主因かという問いでもあります。物事が発生する際には、多くの原因があります。原因と現象を切り分けて考えるということは、原因と真因の区別をつけるということでもあります。

問題を解決できない状況とは一言で言えば、頭がパニックとなり、何が主因なのかが分からない状況とも言えます。何が主因なのかが分からないので、やたらめったら対策を打つので問題を解決できません。このような状況を回避するために、そもそも問題解決学は存在します。

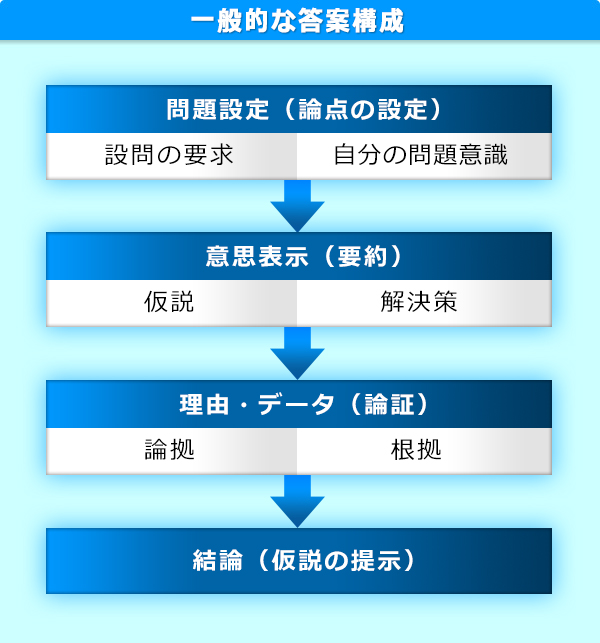

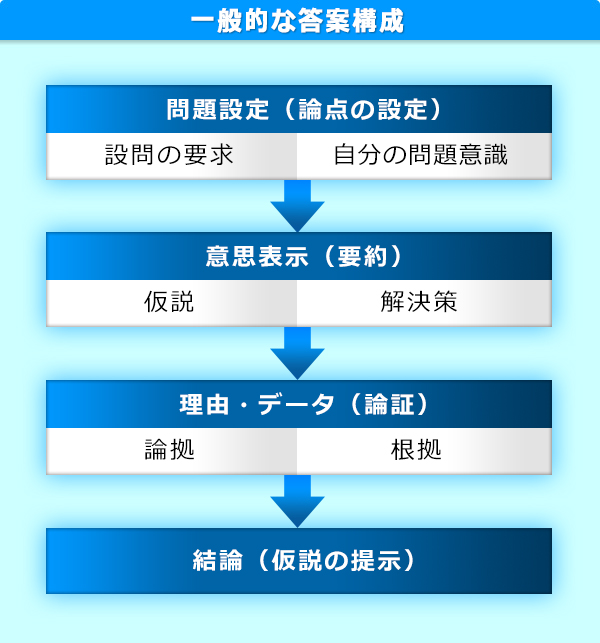

【問題点5:思考プロセスではなく、論証プロセスを書く】

従来の一般的な論文指導は、論文の構成から外れた文章を書くように指導するものです。

論文は序論・本論・結論で書くものです。言い換えれば、論文は自分が考えた内容を整理した後に書くものです。従って、自分の考察プロセスをそのまま書けば、(整理して書くことができないのか)と採点者に思われるのがオチです。問題解決に似た考え方で考えたとしても、その内容をそのまま書いてはいけません。自分の仮説を支える論拠を整理して書く必要があります。従って、一般的な答案構成は以下のようになります。

- 1) 問題設定

- 2) 意見提示(要約)

- 3) 論拠と根拠(理由とデータ)

- 4) 結論

なぜこのように書くべきなのかについてですが、一般的に論述はシンプル化するとこの構成しかありえません。世界中の論文は序論・本論・結論で書かれています。論理的に物事を人に伝える際の構成として最も優れているため、学問領域によって細かな作法は分かれますが、この構成で書くことが暗黙の不文律となっています。

勝手に原因を推測し、求められてもいないのに解決策を提示する書き方は、ほとんどのケースで、原理的にも作法的にも、論文とはみなされず、個人的な散文として見られてしまうでしょう。なぜならば、その構成では、物事を論理的に考えていないことが明らかであり、論理的に物事を伝える能力が欠落していると思われるからです。少なくとも論文としてみなされる基準を具備した文章が学術誌に掲載されることを考えれば、上記のような文章は、やはり論文とは言えないということになってしまうでしょう。

【問題点6:論理的に説得的に書く】

従来の小論文指導の問題点は、まったく論理的ではない文章を書かせてしまう点にあります。

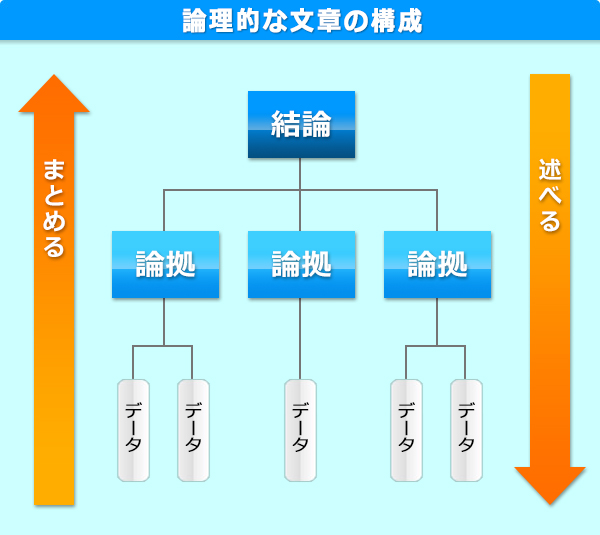

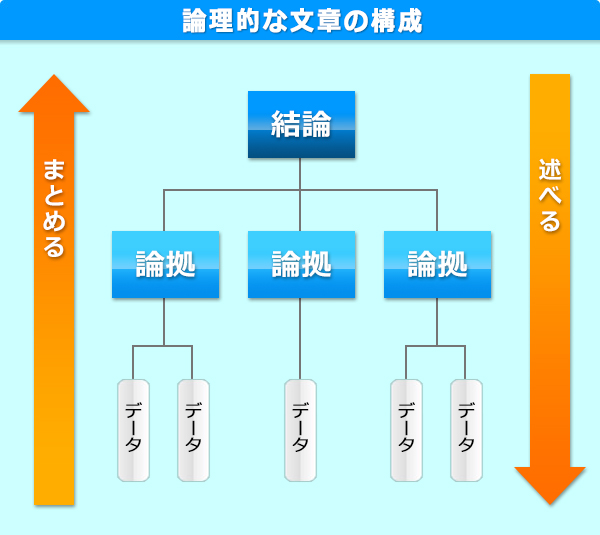

論理的な文章とは、重要判断基準がもれなく考察されている文章です。図にすると以下のような「考察のまとめ」を文章にしたものと言えます。

図:考察のまとめ

この図を見てもらうと、三角形になっており、ピラミッド型になっているのがお分かりいただけると思います。このような論理の構造から、このような「論理的に構成された文章」のこと(構成も含む)をピラミッドストラクチャーなどと言います。拙著「慶應小論文合格バイブル」には詳しく掲載しています。簡単に言えば、「私は〇〇だと考える。」「理由は3つある・・・」という書き方のことです。

このピラミッドストラクチャーは、私が小論文の世界に初めて持ち込みました。このような手法は世界一と言われるビジネススクールであるウォートンスクールを始めとして、ハーバード、スタンフォードなどのトップスクールでも指導されている内容です。論述の基本とも言えます。論理の原理原則に叶った手法であるため、誰が用いてもある程度効果的に作用します。

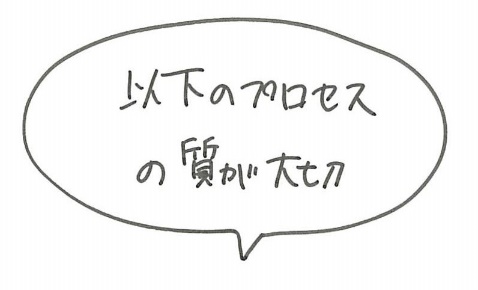

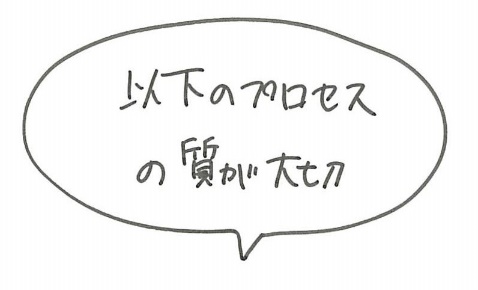

【問題点7 「手順」ではなく「考察の質」が重要】

手っ取り早く受かるイメージが先行すると次のようなことが言われ始めます。

「SFCは〇〇なのでホニャララで受かる」

〇〇の中身も、ホニャララも何でもよいということになってしまいます。手っ取り早く受かることにかけたい心理はあらがいにくいものですが、総合的に実力をつける方が結果として手っ取り早く受かってしまいます。

またこのような短絡的な発想は、分析と呼べるしろものではないので、慶應SFC対策論とは到底呼べるものではありません。

「手順」ではなく「質」が重要

論理本を読んだり、問題解決について概要を調べても何にもなりません。その理由は、これらの論理思考や問題解決はスキルだからです。したがって問題解決や論理をしっかりと把握している人が、あなたが行った論理思考や問題解決のプロセスを精査して、アドバイスしていかなければ、なかなかあなたのスキルレベルは向上しません。

もしも単なる手順などで受かるのであれば、大変手っ取り早いですが、それは言ってみれば説明の後付けです。要は、過去問題を今から振り返ってみてみると、>そんな感じがするというだけの話であり、その解法っぽいものを当てはめると解けたような気がするだけです。そのような後付けの説明に意味はありません。問題のケースごとに適切な考え方は違います。それをあたかもたった一つのハウツーでなんとかなるように印象付けることで、手っ取り早い受かり方が完成します。もちろん、受験生がそのようなものを参考にしても受かりやすくはなりません。なぜならば、何度も言いますが、重要なことは手順や視点ではなく、一人一人の考える質だからです。適性が重要だと言ってみたり、特定の解法が重要だと言ってみたりする言説はすべてこのような、「質」を軽視する非骨太の対策と言えます。

ハウツーではなく、原理的に必ず効果的になるアプローチを重視すれば、このような落とし穴を避けることができます。

「慶應の問題解決は違う」という意見は無視すること

こんな風に実態を私が詳しく公開すると、「慶應の問題解決は違う」と誰かが言い始めるでしょう。これは私の予言です。このような言いぐさは、大変見苦しい言い分だと思います。

しかし、問題解決に「慶應の」もヘチマもありません。要は問題解決の力が高いか低いかです。問題解決学は原理的に物事の問題を解決できる学問の体系であり、その体系は今日も変化を遂げているでしょう。早稲田の・・・と言ってみたり、東大の・・・と言ってみることには何の意味もありはしないのです。慶應もマッキンゼー出身の講師に講義をさせ、海外の大学院出身者が教員になっているのです。慶應流にこだわっているのではなく、質の高さにこだわっています。真実の瞬間はこう↓です。

優れた人が欲しいだけ

リクツや合格理論はどうでもいいと言えます。屁理屈なしで、全国1位輩出、全国10位以内続出、慶應4学部2年連続合格者輩出などの実績を作ってきた私は、上記のようにあなたにアドバイスします。

慶應大学の過去問題をまるで法典のように考えてしまっている人がいますが、これは間違いです。現実には問題解決のプロセスの一部を切り取ったものが、過去問題に出ていると考えるべきです。従って、最初から問題解決の体系を深く学べば、どこをどう切り取られようと対応できるのです。それを間違い、過去問題に出ているものを練習するような勉強は本末転倒としか言いようがありません。

結果がすべて

要は成績がガツンとトップになり、慶應大学に合格するかしないか、これしか大事なことはありません。

書くべき順番は?

あなたは小論文を書く時に、まったく内容が思い浮かばずに困ったことはありませんか?

小論文で、何を書けばいいのか分からない!と悩んだ時は以下のような書き方で書きましょう。

この順番で書けば、評価されやすくなります。

一方で、書く順番についても、さまざまな意見があります。

例えば、意見提示→展開と考える場合や、原因についての意見、解決策の意見と、考える場合、意見提示→根拠→具体例と考える場合などです。

これらはすべて危険です。

意見提示→展開と考える場合、論拠が薄弱になりやすいものです。結局は意見の連発になっているという答案が少なくありません。また、意見の後に解決策を述べるという構成もここまでにお話しした通り、問題を抱えています。また、意見提示の後に根拠を述べるというやり方は、そのこと自体がまずいわけではないのですが、サンプル数1の事例を持ってくることになるので、説得力が大変弱いものになりがちです。さらに、そのあとに具体例を書いた場合、論文に具体例を書くと内容が陳腐化するので、大変印象が悪くなります。

例)私は、田中さんはもてると考える。なぜならば、鈴木君が田中さんをいいと言っていたからだ。(根拠)具体的には、田中さんの服装がいいと言っていた。(具体例)

言うまでもありませんが、このような言説にはまったく説得力はありません。

また、若い受験生にはそのような感覚は無いかもしれませんが、「例を挙げると・・・」などの文章が論文に書かれていると、若干作法から外れる印象があり、(何の話?)という印象を読み手は一般的に受けます。論文は例を挙げて説明する性質の文章ではないからです。実験された目の前の研究対象の被験者等のサンプルについて、具体的な現象とその現象に対する意味づけや考察を(多くのケースで統計学的な手法を用いて)行うことで、結論を客観的かつ論理的に導くものが一般的な論文のスタイルと言えます。従って、例を挙げられても、(なんのための説得じみた主観的な話なのか)と身構えられるのがオチです。結局自分の構想を具体的に述べる類の問題が、SFCで出題された場合にしか、具体例を述べるような展開方法は通用しないと言っていいでしょう。そうではないケースも存在するかもしれませんが、探す方が難しいくらいです。

・意見直後のサンプル数1の根拠・・・(なんの話?だから何なの?)

・具体的な例を挙げると・・・(なんのための説得じみた主観的な話なのか)

問題に恵まれた場合は、この限りではありません。たまたま慶應SFCの内、環境情報学部などを受験しており、何らかの構想を述べるタイプの問題が出て、問題の内容からずれないことがあれば、このように書いても受かることはあるでしょう。しかし、他の学部でこれをやると、大きく評価を落とす可能性が大きいと言えます。

普通に書いても評価されない。だから「原因を書いて対策案を書く」というような答案が、評価が高いという指導の嘘

この言説がおかしい理由は大きく二つあります。

【理由1 普通に書かないとむしろ評価が激減する】

普通に書いても評価されないということはまずありません。大事なことは、普通ではなく、論文の作法から外れない書き方と言えます。普通と考えるよりは作法から外れないと考える方がよいでしょう。評価されない文章とは、基本ができていない文章のことです。慶應クラスで全国1位や日本トップの成績になる人が続出する理由はここにあります。基本を抑えているからです。また、滑り止めで慶應SFCにダブルで合格した塾生もいます。辻本さんという子は、(法・経・総・環)と合格していますが、特別な書き方などしていません。そもそも滑り止めなのです。普通に書いて普通に合格しています。しかし、問題はその普通の中身です。普通に論文を書くということが受験生はほとんどできません。8~9割の受験生は普通に書けません。普通に論文を書くことができるレベルの人物に普通の書き方を教わる必要があります。論文を序論・本論・結論で書くということは、世界の普通です。世界中の大学で行われている指導です。この普通からそれてしまい、原因を書いて対策案を書くという説に従い、これを信じた子で、何年も慶應SFCに不合格になってしまったという話を聞いたことがあります。これは悲劇としか言いようがありません。

【理由2 原因を書いて対策案を書くというやり方がかなりまずい】

このような言説がおかしい二つ目の理由は、「原因を書いて対策案を書く」というやり方がかなりの問題を抱えていることです。ここまでに述べた理由も含めて言えば、理由は全部で8つほどあります。拙著「牛山慶應小論文7ステップ対策」から引用しましょう。

ここから(引用開始)

【原因を適当に推測で書き、恣意的に解決策を述べる書き方の問題点】

- (1)論理的に弱い。(自説を支える論拠が薄弱)

- (2)仮説の連発になる。(述べていることが憶測でしかない)

- (3)原因が違った場合に、目も当てられない。

- (4)事実をベースとせずに恣意的に考察している。(非論理的思考の持ち主、論理思考ができない受験生というレッテルを貼られる)

- (5)原因が分かったとしても対策案は複数あるにも関わらず適当に提案。

- (6)原因はそもそも何十、何百とあるため、あえて一つの原因を指し示すこと自体が、ナンセンスであるため。(発言に新規性も無い)

- (7)一論文一中心命題の原則から外れる。(原因は仮説にすぎないため主張となる。)

- (8)そもそも、原因と「本質的な問題点」は別物である。

※(総)はこの本質的な問題点を見極める能力があるかどうかを問う問題が多い。

このように多くの問題点が存在するため、原則として「原因を書いて解決策を書く」という小論文の書き方は論外である。ただし、設問でこのような書き方を求められた場合はこの限りではない。「何が原因であるかを考察した上で、解決策を述べよ」という指示がある場合、単に目の付け所の良さを見るだけの問題か、資料が与えられており、資料について論理思考をさせる問題である。その他、あなたが何らかの一次情報(自分が最初に取得した何らかのデータなど)を利用することで、問題の性質を明らかにするなど、研究計画書を書くのと似た考え方をさせる問題も近年慶應SFCで頻出である。この場合は、何が原因なのかについて、検討をつけるための一次情報は何かについて考える必要がある。後にこれらの問題の解き方事例・練習問題を通して解説する。

何らかの問題が発生するプロセスでは、どのような問題であっても、数十程度の原因が存在する。従って、「これが問題だ」と述べることに新規性はなく、さらに、推測にすぎないために説得力も無い。また、そのようなことを述べれば論文ではなく作文になる。意見の連発をしているためである。「原因を書いて対策案を書く」という思考プロセスは、論理的に何が妥当なのかという考察プロセスが欠落しており、最初から最後まで勘や憶測に基づく。その結果、独りよがりな文章を書いてしまう。当然このような考察プロセスから生まれた思考は論考の程度としても、大変レベルが低いとすぐに判断される。根拠なく、論理的にもれや飛躍がある中で考察を独自に展開するため、いわゆる「風が吹けば桶屋が儲かる」式の論理になってしまう。AならばB、BならばC、CならばDというように、直列につながった仮説の連発について、思考が自己完結しているのが特徴である。(Aが原因だと思うので、Bの対策が望ましいと思う。)しかし、A→B→C→Dというような直列的な論理の仮説は、AであればBという部分に論理の飛躍があれば、とたんに、すべての論理が破たんする。Aでなければ、Bでもない上に、Cでもなく、Dでもない。ところが書き手は、自信満々に「従ってDである」などと述べてしまっているのである。このような書き方や考察プロセスで合格できたケースがあれば、「ラッキー」としか言いようがない。

-----ここまで(引用終了)----- |

実際問題、「原因を書いて対策案を書けば受かる」と指導している塾の合格実績は環境情報学部ばかりという話を聞いたことがあります。合格実績は、テキストで書かれた匿名情報のものは、受験業界では嘘が多いので気を付けましょう。ネットのレビューで良いものはステマであり、他者をこきおろすのは逆ステマなどの営業妨害であることも少なくありません。そのような情報を無邪気に信じて、前述のような書き方をしていれば、総・文・法・経は特にかなり不合格になりやすくなります。気を付けましょう。

昨今は、ステルスマーケティングや逆ステルスマーケティングが横行しています。大企業のサムスン電子も、多数のライターや、専用スタッフを雇い、ライバル会社の悪評を流し、自社商品を絶賛していました。ネットの情報は匿名なので、ばれなければいいと思ったのでしょう。しかし、この企みは露呈し、公正取引委員会から、3300万円の罰金支払いの命令が出ています。

総合政策学部も環境情報学部も同じように書けばいいって本当なの?

慶應SFCに両方受かるにはコツがあります。環境情報と総合政策で、見せ方をカメレオンのように変えるのは一つの方法です。私が運営する塾からよくSFCのダブル合格者が出るのは、ここに気を付けて、書き分けを指導できるためです。環境情報と総合政策では、問題の分析方法や立論のやり方も微妙に違います。

逆転合格を可能にする慶應SFC小論文対策<前編>

http://presidentfamily.com/juken/4647

SFCに媚びすぎた対策とは?

慶應SFCが特殊なことは、一度でも過去問題を見ればすぐに誰でもわかるでしょう。そのあとの反応は人によってマチマチです。

近年多い傾向は、「SFCは〇〇なので」というSFC対策論です。大学がどうなのかは横に置いておいて、端的に問題点を言えば、大学に媚びすぎです。

「尖った人材が欲しい」と願うSFCが一番嫌いな主体的思考力が欠落した思考プロセスこそが、大学に媚び切った態度とも言えます。

大学の傾向ばかりを見て対策が姑息になっていくのは、受験業界の良くないところです。

思考力とは何か、知性とは何か、考えるとはどういうことか、どうすれば問題を解決できるのか、自分の能力を高めるにはどうすればいいのか、いかにして社会貢献するべきか、次世代を切り開く考え方とはどのようなものなのか、SFC受験生は、このようなことを自問自答しましょう。

その先にある考えを、メンターとの会話の中で修正していくからこそ、独立した真に問題解決力のある人材になります。

問題解決者は、自分に解決できない問題はないと考える

問題解決はスキルだけの問題ではありません。マインドが大切です。自分が必ずこの問題を解決するという強い意志と情熱を持ちましょう。多くの受験生を見てきて感じることは、とりあえず合格したいという気持ちは分かりますが、知的好奇心が無く、合格にしか興味が無い人は(逆説的ですが、本当に)受かりにくいということです。

遠回りのように見えて、媚びない態度こそが合格への近道です。

ここまでのまとめ

従来一般的に慶應小論文対策として、推奨されている問題解決に似た手法は、いくつもの点で減点される問題点を抱えています。そのため、これらの手法を金科玉条とするのではなく、あくまでも参考程度に留め、適切な考え方と、書き方を学ぶ必要があります。

CTAとは?

CTAとは、私の造語です。Comprehensive Thinking Approach(包括的な思考によるアプローチ)の略です。従来の一般的な小論文指導では、物事を考えるやり方が指導の対象になることはありませんでした。また、近年考え方に言及する小論文指導が出てきましたが、大変雑なハウツーレベルのやり方しか指導されていません。

私が指導する小論文は、全国トップの成績になる生徒さんが続出しています。日本一になる生徒さんも現れました。なぜこのようなダントツに伸びる成果が出ているのでしょうか。その理由は、ここでお話しするCTA(包括的な思考によるアプローチ)による小論文指導を私が行っているためだと思われます。

CTA(包括的な思考によるアプローチ)の特徴は、左脳的な理詰めの分析と、右脳的な高度な発想を組み合わせる思考法であることです。

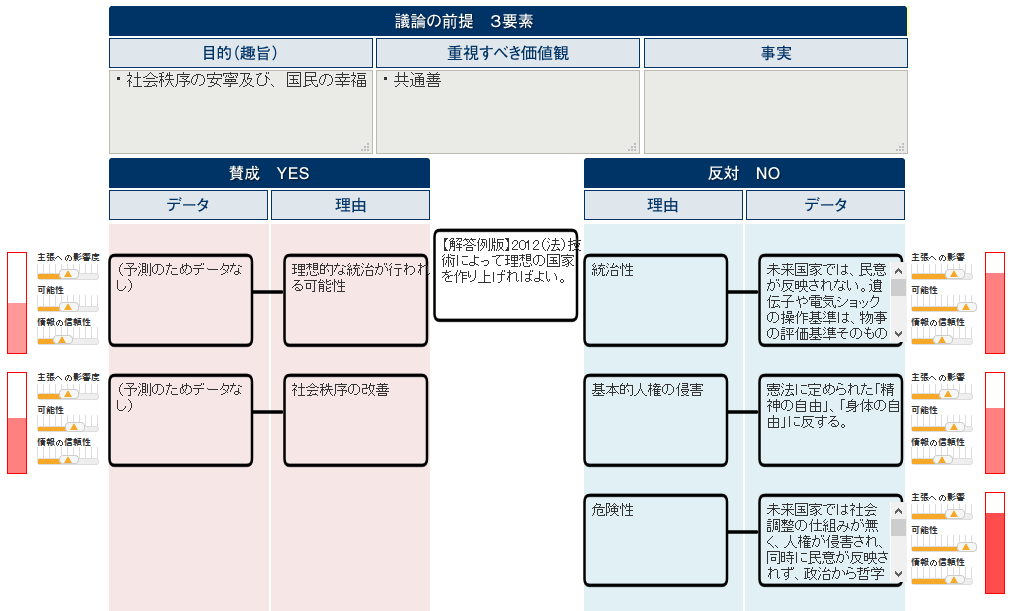

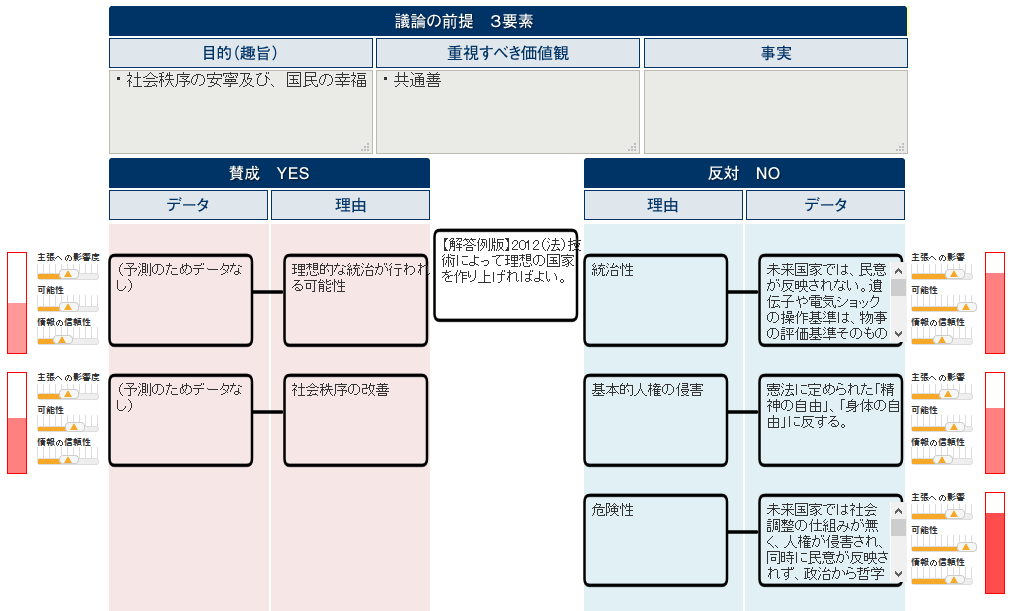

法学部や経済学部、文学部では、ほとんどの問題が解決策を提案させるようなものではありません。従って、Aという立場か、それともBという立場かというように、二項対立の論点について、精緻に考えることができなければなりません。

結論から言えば、以下の図のように考えればよいということになります。

(図:構造議論チャート使用例)

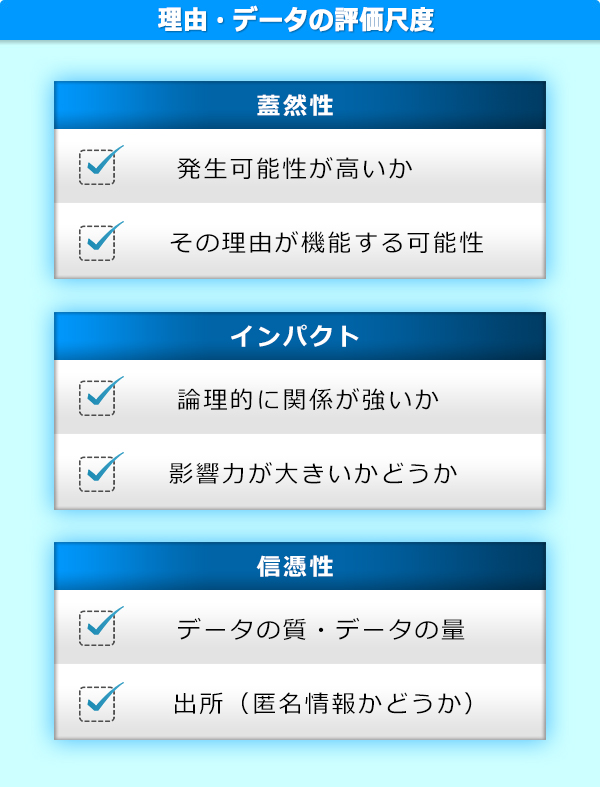

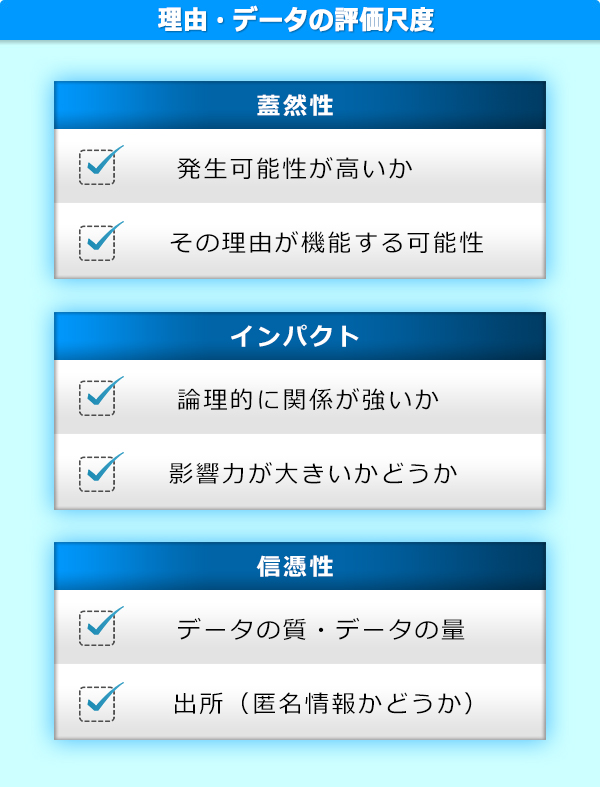

手順化するならば、以下のような手順になります。

この内容は、拙著「小論文の教科書」に詳しく練習問題付で掲載しています。ちなみに、最後のステップの理由、データの評価尺度は次のようなものです。

いきなりなので、難しく感じている人もいるかもしれません。今は理解することを目的としないようにしましょう。詳しくは拙著「小論文の教科書」(エール出版社)などを読んでください。

ここにご紹介していることは、適切に小論文試験で考察するための重要なポイントです。特に法学部や経済学部、総合政策学部など、論理思考が重視される学部を受験する人は、しっかりと理解しておかなければなりません。

しかし、ここでご紹介しているようなことを指導している塾は存在しません。だからこそ、言い換えれば私が主催する「慶應クラス」「慶應SFC特化クラス」「文和会」などの塾は日本でトップの成績になる生徒を多数輩出するダントツの成果を出しているとも言えます。

すらすら書くだけでは落ちる

問題が解けた!などと手をたたいて喜んでいる場合じゃない。問題が解けなかったときこそ、ニヤリと笑うべき

メジャーリーガーとしてアメリカで活躍しているイチロー選手は、凡打でアウトになった時ににやにやして帰ってくることがあるそうです。何がまずいのか、つかんだからこそにやにやしてしまうというのが、その答えです。

間違ってはならないのは、受験は原稿用紙のマス目を埋める試験ではないということです。書くことができない人は、すらすら書くことができるようになるために、手っ取り早い解法、ハウツーにすがろうとします。

そこで、手っ取り早く、原稿用紙を埋める方法を知ると、大変満足してしまいますが、このような答案はたいてい35点程度と相場が決まっています。それもそのはずです。物事を適切に考えてはじめて点数がもらえるところを、このような考え方で考えるということは、ほとんど点数をもらえない形で考えるということだからです。

何も思いつかない時に、原因を考えて、対策案を書けば、最初から最後まで思ったことを書いているわけですから、すらすら書くことができるかもしれません。しかし、思っただけの内容では、ここまでに何度もご紹介したように点数を取れません。どうすればいいのでしょうか。

適切に考えるということは、物事の重要判断基準が何かを分析することができているということです。

私が拙著「小論文の教科書」で公開した手法の亜流(解法ステップ)が生まれているようですが、物事の本質がまったく理解できていない単なるハウツーになってしまっています。何らかの手順を再現すれば、良い答案が作れるわけではありません。ここまでにご紹介してきた解法のステップは、あくまでも手順にすぎません。その裏側にある原理原則や考え方が分かっていなければ、使いこなせないと考えるべきでしょう。

私が日本の小論文指導に初めてフレームワークを持ち込んだ時も、複数の業者が一気にフレームワークを用いた小論文指導を始めました。しかし、フレームワークはもろ刃の剣です。なぜそのフレームワークを用いることで思考力が上がるのかが理解できていなければ、フレームワークは思考力を落とします。点数も落とします。よく使い方や原理原則を理解しなければなりません。

解法ステップも同じです。なぜその解法ステップで、高い点数を取ることができるのかを理解できていなければ、原因を書いて対策案を書くというような間違ったやり方がよいと勘違いしてしまいます。

それではどうすればいいのでしょうか。その答えの一つは以下にご紹介する「LP発想法」です。

LP発想法とは?

LP発想法とは、Logical Principle(論理の原理原則)の略です。小論文は、論理的な分析ができているかどうかで評価されます。そして、小論文は、論理的に文章が組まれているかどうかで評価されます。それならば、最初から論理的に分析する手法を考えればよいというのが発想の原点でした。

私はこの手法を用いて、大学院で、「東大、京大、東大大学院、医師(東大医学部卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師(海外を飛び回るスーパードクター)」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になりました。私は頭がよい人間ではありません。しかし、このように頭がいいクラスメートの中で、成績優秀者になることができたのは、このLP発想法(論理の原理原則を利用した発想法)が強力だからです。

しかも、私は当時書籍を3冊同時に執筆していましたので、圧倒的に時間がありませんでした。そこで、一週間かけて取り組むべき論文課題について、ほとんど時間をかけることができませんでした。数時間で情報をかき集め、一気に論文を書き上げます。私は日曜日の午前中に論文を書いていたのですが、少ししか時間がありませんでした。午後はデートに行かなければならなかったからです。遊びを犠牲にしてまで勉強をしてもいいことはありません。オンとオフの切り替えが大切です。

時々受験生は、論理的に文章を組むことを嫌がります。論理構成を軽視する人ほど、とんでもなく評価されない文章を書いてしまいます。点数に換算すると35点程度ということがめずらしくありません。基本を大切にしましょう。

図:「小論文の教科書」に収録されているLP発想法(論理の原理原則を利用した発想法)解説の図

感性をフルに活用した右脳思考とは?

ここまでにご紹介した内容は、どちらかと言えばゴリゴリの論理思考です。ロジカルシンキングの精度を高めていけば、より精緻に問題を分析することができるようになります。しかし、このような論理思考は、大変分かりやすく、質実剛健な思考ができるというメリットがある一方で大きなデメリットもあります。思考がこじんまりしており、小粒な発想しかできないということです。インパクトのある施策を考え、物事をトータルに考察するには、右脳的な脳の使い方が大切になります。中には直感的な思考と聞くだけで嫌になる人もいるようですが、うまく使いこなせば、超人的な能力を発揮することも可能です。

小論文試験でよくある答案は、誰もが思いつく内容で、まったく新規性が無い意見です。月並みな意見であるということは、凡庸であるということです。平凡な内容であるため、評価もされません。誰もが考えることを述べているだけの意見では、高い評価は得にくいということです。

論理的に物事を考えるのは、うまいやり方ではありますが、このような限界にぶつかりやすい方法でもあります。発想が貧困化し、効果的な施策が打てなくなります。このような問題を解決するために、感性を生かした思考方法を私はレクチャーしています。拙著「小論文技術習得講義」(エール出版社)ではいくらかこれらの手法をご紹介しています。

また、「小論文7日間プログラム」などの小論文講座でも、これらの手法をご紹介しています。

やってみれば分かりますが、かなり発想の力がアップします。また、難しい問題でも簡単に考えやすくなります。

SFC対策にありがちなトンデモ合格理論

SFC受験には秘密があるどなどと言われると受験生ならクラッとくるのはよく分かります。SFC受験で受かる方法がある、その方法を使えば、論理などの基本的な力も必要ないし、発想力も必要ない、だからそれだけやればいい・・・こんな言説が流行っているようです。

当たり前ですが、そんな売り文句を信じて対策をすると、思考力がガクンと落ち、考えることができなくなります。

このページをここまで読んだ人なら分かっていることがあるはずです。

問題解決は、その精度が重要だということです。分析の精度などです。もう一つ重要なことがあります。発想の力です。

私は慶應SFCに両方とも合格していますが、発想力を軽視していませんでした。また、塾の生徒さんにも発想力の重要性は説いています。その結果、ダブルで合格する生徒さんも多数出ています。

そもそもですが、「〇〇はいらないんだ」的な発言はほとんどの場合ポジショントークです。

九州から東京まで行くのに、新幹線は必ずしもいらないとか、飛行機は必ずしもいらないという言説があったとして、ほとんど意味がありません。もちろん、歩いても行くことができるし、自転車でも行くことができるでしょう。しかし、私なら新幹線か飛行機を使います。その方が速いからです。

なぜ速読が慶大に有効なのでしょうか?

再生速度変更可能です⇒:

速読、論理思考、知性、感性、発想力など、時にはSFC受験にいらないと言われることがあるもの(業者しか言わないですが)はほとんどあったらあっただけ合格しやすいものです。間違ってはいけません。

「〇〇は必要ない」という言い分は、言ってみれば、〇〇が無くてもうまくいくことがあるということであり、もっと言えば、ギリギリ合格できるかどうかわからない低いレベルでチャレンジするということです。

PSAとCTAがあればダントツになれる

小論文を考察するメソッドとしては、PSA(問題解決アプローチ)やCTA(包括的な思考によるアプローチ)があれば十分と言えます。そもそも、世界一と言われるマッキンゼー流の思考術をかみ砕いてレクチャーしているわけですから、日本トップレベルの成績にならない方がおかしいとも言えるでしょう。

CTA(包括的な思考によるアプローチ)については、私が体系化してまとめた内容を複数の書籍で公開したところ、亜流が生まれてしまったようですが、全く異質な手法になってしまっているようです。

私が塾で指導しているのは、PSA(問題解決アプローチ)とCTA(包括的な思考によるアプローチ)だけではありません。速読やライフハック、記憶法など、およそ試験で成果を出すために最も重要なことをレクチャーしています。そんなことをして意味があるのかなと思う人もいるかもしれませんが、実は受験指導においては、小論文の細かな指導を除くとこれらしか必要ありません。慶應大学に4学部合格(法・経・総・環)した辻本さんは、慶應大学経済学部に進学後、「慶應クラス」を退会し、私が主催する「記憶塾」へと入塾しました。その後会計士試験について私がアドバイスし、慶應大学在学中に公認会計士試験にパス(短答・論文ともに合格)しました。公認会計士と言えば、浪人しても合格できない人が山ほどいる試験です。

高いレベルで、考えることができるようになりましょう。質を考えることなく、慶應大学に対応しようとする人が多すぎます。いつも言うことですが、大学側は対応してほしいのではありません。最初からレベルが高い人が欲しいのです。慶應大学は大学に対応しようとして、レベルが低い人を全力で不合格にしようとするでしょう。従って、あなたのレベルが高くなれば合格するということです。

ただし、PSA(問題解決アプローチ)にしろ、CTA(包括的な思考によるアプローチ)にしろ、ある程度マスターしていく必要があります。単に方法を知っただけでは、使いこなすことはできません。スキルアップである以上、一生勉強の対象とすべき内容です。

従って、手っ取り早くさっさと点数を上げるという切迫した問題に対処する一方で、地道に習熟を試みることも大切です。受験ではこのどちらの考え方も大切だと認識しましょう。

「慶應クラス」と「一般的な塾」の根本的な違い

観のいい人なら気づいているかもしれませんが、慶應クラスは、徹頭徹尾、ここでご紹介した問題解決学的手法で、カリキュラムが立案された塾です。

【違い1】

その他の一般的な塾・・・問題解決学の表面をなでる(主にプロセスに注目)

慶應クラス・・・問題解決学を教える(中身に注目)

【違い2】

その他の一般的な塾・・・個人的な感覚と推測に基づいてカリキュラムが編成される

慶應クラス・・・観や憶測を排し、問題解決学的にカリキュラムを立案・実施

→学術情報などを土台として、何が効果的であり、何が効果的ではないのかを総合的にPSA(問題解決アプローチ)で処理し、政策提言された内容がカリキュラム化。

【違い3】

その他の一般的な塾・・・問題解決のステップを練習する

慶應クラス・・・問題解決学において決定的に重要となるスキルを強化する

※ステップを練習してもスキルは効果的に高まりません。

当塾は、英語でも小論文でも日本一を輩出し、暗記科目に至っては、問題集を8~9冊記憶させ、4学部合格者を輩出しています。また、慶應大学に進学した子は、在学中に司法試験に準ずる最難関試験である公認会計士試験に最短の期間で合格しています。(短答・論文)この子は、慶應大学進学後に、「慶應クラス」を退塾し、「記憶塾」に入塾しています。彼の会計士試験対策の学習について、私が戦略立案し、私が発案・開発したクラウドソフトを使用してもらい、合格しています。

なぜこんな成果が出るのか?不思議に思う人もいるようですが、上記のように、私は最初から問題解決学的アプローチで成果が出るに決まっている戦略軸を提案しています。一つ一つのアドバイス、施策、行動手順、塾で使う解答用紙、すべてです。

また、観のいい人なら気づいているかもしれませんが、私が執筆している書籍も問題解決学的アプローチで作っているものがあります。その本は、「慶應大学絶対合格法」「慶應小論文合格バイブル」「勉強法最強化PROJECT」(石原弁護士・斎藤医師との共著)などです。これらの本をハウツー本だと勘違いしている人がいるようですが、これらの本は、戦略書です。

まとめと慶應大学合格の指針

お手軽なハウツーを求めないことです。そして、やっきになって慶應大学の過去問題に対応することばかりを考えるのは止めましょう。レベルが高ければ合格であり、低ければどんなに対応しようと練習したところで、不合格になります。

まずは、私が出版している小論文の本をしっかりと読みましょう。これらの本を読まずに慶應大学を受験するのは、大変もったいないと言えます。これらの本は、あなたの力を高める本です。これらの本で学び、その後さらに理解を深め、小論文添削などを通して、小論文に対する理解度をチェックしていきます。ここでほとんどの人が、自分が理解していると思っていたことが実はまったくの誤解であったことに気づきます。ほとんどの受験生の点数は50点程度です。それでも、コツコツ小論文を書き、知見を広げるために、多くの本を読むことです。そうしている内に自然と実力が高まり、気づいた時には、他の受験生をごぼう抜き(勝つことがいいと言っているわけではありません。)にして、あなたはダントツの成績になっているでしょう。

慶應クラスにダントツの成果がたくさんあるのは、ダントツになることができるカリキュラムと指導体制がガッチリ組まれているためです。慶應クラスに限らず、どこの先生に教えてもらっても、きちんと本で学んだ基本を大切に、知性を育んでいくことが大切であると考えられます。がんばってください。

牛山執筆の慶應小論文対策本と書籍の動画解説

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」

この本では分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」

「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」

「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

資料請求・お問い合わせ

慶應合格無料メルマガ

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」 「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」 「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」 「小論文の教科書」

「小論文の教科書」