「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

小論文を書くことができない場合、とにかく過去問題に慣れればよいと考える考え方があります。このような考え方は大変危険と言えます。

このような理由から、慣れ至上主義的な受験対策は無駄が多いばかりか、合格しにくいと言えます。

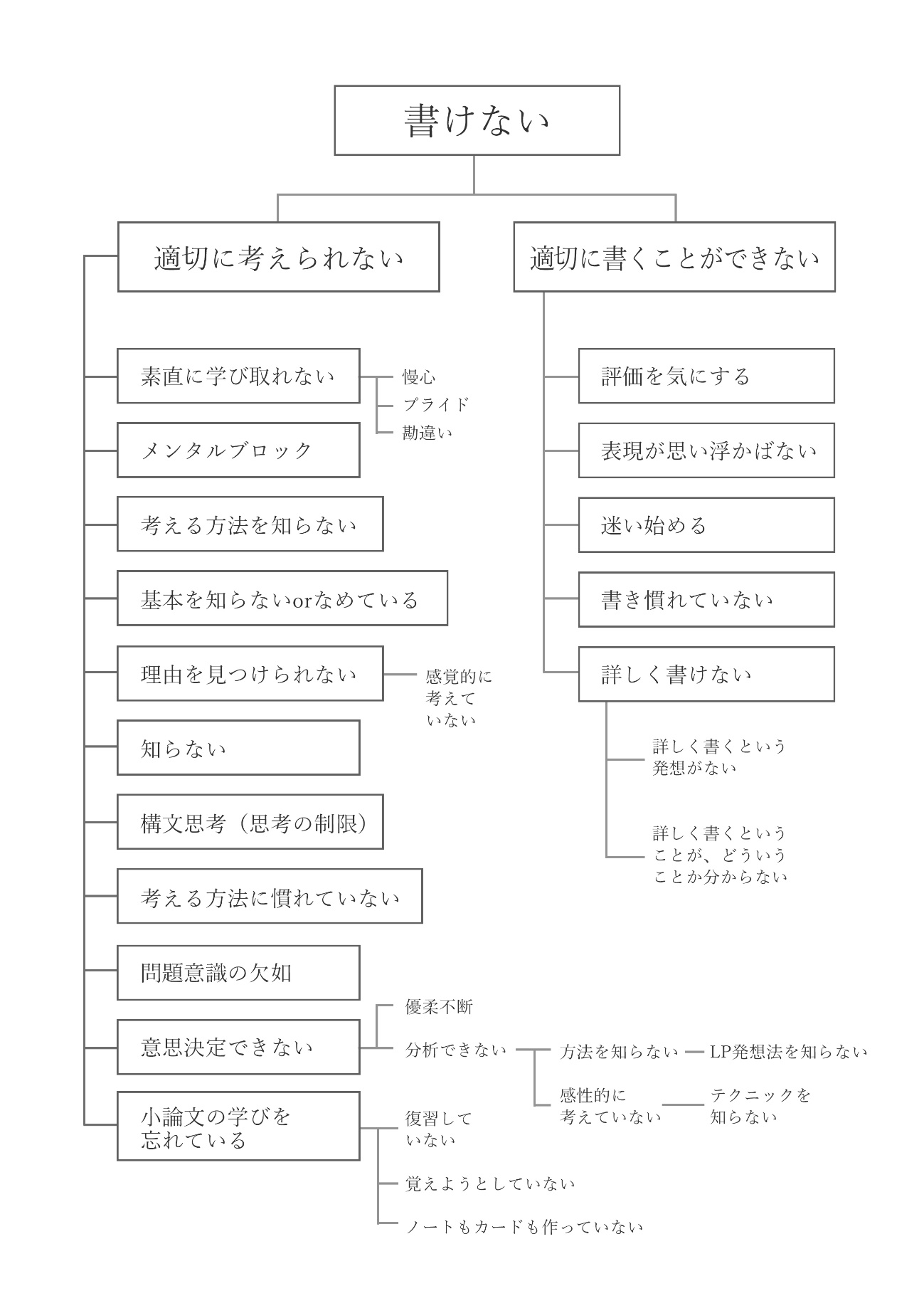

結論からズバリ言いましょう。ざっくり書くことができない原因を図式化すると以下のようになります。

本当はもっとあります。いきなりたくさん見せると、より一層頭が混乱するかもしれないので、ある程度簡略化されたものを見てもらっただけです。

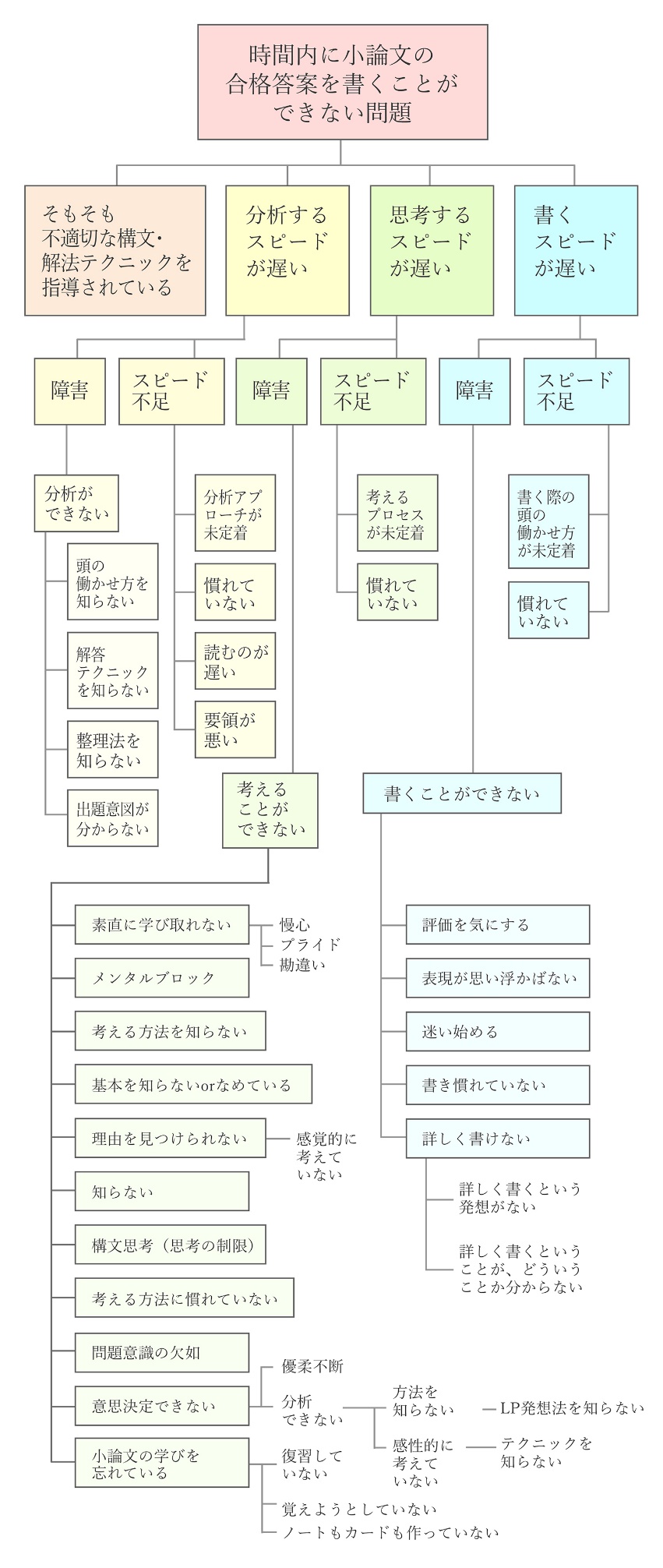

以下のようになっています。

この図を見てもらえば、いかに「慣れ」が全体の中でちっぽけかに気づくと思います。 もちろん、慣れは言うまでもなく重要です。しかし、最重要ではありません。また、ナナメ45度のグラフのような形で、やればやるほど、得点率が上がるというものでもありません。学習成果は、すぐに頭打ちになってしまうということです。 従って、回数至上主義的な小論文の勉強ほど意味がないものは無いと言えます。慶應大学の過去問題を解いて解いて解きまくっていれば、いつか慣れて、点数が合格レベルに達する・・・などと考えるべきではないということです。

私が運営する慶應大学進学対策専門塾「慶應クラス」「慶應SFC特化クラス」では、上記の『書くことができない原因群』すべてに対処する『段階的授業』を用意します。そして、すべての原因をクリアできるように、数十個の『書けない問題を無くす30段階授業』を行います。すべての授業は5分以内であり、倍速で2,5分です。

ただ、これは、あくまでも書けない問題を無くすための一手段(オマケ)にすぎません。あなたは、もしかすると、問題を解決するためには、原因に対処すればいいなどと考えてしまっていないでしょうか。原因は問題を発生させる原因ですが、やみくもに原因に対処しさえすれば問題が解決するわけではありません。ここは、スキルアップコンサルタントとして活動する私牛山の秘密の知見ということになるかもしれません。私のクライアントの実力が劇的に伸び、日本一になっているのは、このような知見を活かした授業や学習サポートを設計しているからです。お試し授業などで、私が指導している内容(年間の授業で実現していること)は、分かりません。仮に分かるなら、すでに私と同じかそれ以上の論文執筆力があり、一発で慶應に受かっているでしょう。

そこで、上記の『書けない問題を無くす30段階授業』に加えて、『時間内に書けない問題を無くす授業』により、問題を解決していきます。

私は自分で慶應大学の過去問題解答例を作っています。ここが、他の塾との違いです。従って、どのように頭を働かせれば、問題を解くことができるのかが分かります。一問5秒で解説できるのは、自分でやっているためです。ここに注目してこう解けばいいとアドバイスできるわけです。

思考法と書き方がセットになったワンパターン解法をなぞると、点数が下がります。

詳しくはこちら

第二十四章 小論文の指導理論一覧表とメリット・デメリット

http://www.skilladviser.com/base/sixyouron/sr-2/keio_merumaga/meru/sr/25.html

感性やセンスを思考の際に殺すと思考力が落ちます。意思決定に関する近年の研究で分かっていることは、優れた意思決定を行う人は、直感的に頭を使っているということです。このような意思決定に関する研究は大変一般的であり、直感的な頭の使い方の重要性が近年益々重視されつつあります。デザイン思考などの理論もその一つと言えるでしょう。誰でも天才になることができるヒントが、右脳にあります。感性やイメージをフルに使う頭の使用方法が、高い思考力を発揮するために大切になります。

私がやっている教育は、戦略的な教育です。学習効果が最大化されるように、サポート体制を用意しています。だからこそ、この中で素直にやっている人から、成果が出ていきます。

ところで、なぜここでお話しないのかについて、ケチだからという解釈をしてしまう人がいるかもしれません。そうではありません。陶芸家や芸術家に、『すぐに先生と同じような能力になることができる方法教えてください。』と言ってもどうにもならないのと、ある程度同じ状況がここにあります。

それでも、納得できる合理的な説明がいると思いますので、上記の問題群をどう考えればいいのかをお話します。

よく小論文試験で問題を解くことができないのは、慣れていないからではないか・・・

なんて話を聞きますね。

繰り返しとなりますが、これは結論から言えば、大きな間違いと言えます。

先日ある受験生が、英語の勉強をしており、過去問題を解いていました。話をしていると、英語の過去問題の解説を読んでいないのですね。

なんで読まないの?

と聞いてみると、「解説を読むと、今度解いた時に、答えを覚えてしまうので、ダメだと思いました。」と言うのですね。これも大変損をする考え方です。過去問題は、シミュレーションと分析用に使います。分析では、何を勉強すれば成果につながるのかを明らかにします。

シミュレーションでは、時間感覚などがずれていないかを把握します。解説はしっかりと読み、解答判断の基準がずれてしまっていないかを明らかにする必要があります。

最初から解答判断の基準を覚え込むくらいがちょうどいいのです。

過去問題をやり、丸をつけて、バツをつけて、ヤッター、ガックシ、ヤッター、ガックシ・・・となることを続けても、何も上達していきません。このような学習をサイコロ学習法と言います。当たっていたら、喜び、当っていなかったらガックリくるという考え方は、ギャンブルに似ています。非合理的で生産性も低いのでやるべきではありません。また、やっているうちに、点数が上がるということもありません。

ヤッター、ガックシ、ヤッター、ガックシ、の繰り返しで何も上達していないので、やっているだけになってしまうということです。

慶應クラスでは、このような合格メソッドも詳しく指導していきます。

ところで、今回のテーマである、慣れについても、同様のことが言えます。

確かに問題に慣れれば、少しは問題を解きやすくなることはあるでしょう。しかし、その効果は限定的です。

島田紳助というお笑い芸人さんは、プロ野球選手などとも、親交が深いのですが、彼はプロ野球選手も、慣れでバッティング能力を上げたりはしていないと言います。

毎日1000回素振りしても、腕が太くなるだけ・・・

こんな風に彼は言うのですね。そして、漫才ブームで、売れる芸人になるために日々努力している若手に、

「練習するな」

と言います。

練習するのではなくて、リズムやトーンを身に着けろと若手を指導しているのです。高いパフォーマンスを発揮するには練習しか無いと思いこんでいる人は、大事な視点が抜け落ちている可能性があります。

なんだか、逆説的ですよね。

普通は練習すればうまくなると考えがちです。しかし、彼の言うことは、正鵠的です。

例えば、日本中の高校野球選手は、みんな練習しまくっているでしょう。それでも、強いのはごく一部のチームです。

練習量が多ければ、強いというのは、練習していないチームと比較した場合の話です。

既に十分に練習しているチームと比較して、練習量を増やしたからといって勝てるわけではないのです。

卓球選手の張本さん、「チョレイ!」の叫び声で有名ですよね。彼も練習漬けというわけでもなく、しっかりと勉強もしているのです。学業成績優秀な若者だそうですね。

おかしいですね。

あれだけ強いなら、一番練習しているとあなたは思うでしょうか。

才能があるから練習しなくてもいいなんて思う人もいるかもしれませんが、できるスポーツマンは、みんな頭を使っています。

頭を使って練習しているということです。ただ、何も考えずにバットをブンブン振り回して強くなっているわけではありません。

問題は技能の性質です。

練習という言葉で考えた場合、何を練習するのかということがあいまいになっていますね。

練習至上主義的な考えをする人は、『方法を練習する落とし穴』に落ちているということも、大事なポイントです。これは、左脳至上主義的な考え方と言えます。この点について、方法なのか、感性なのかという二元論に陥る人もいますが、そもそも、その考え方が不適当である可能性があります。方法も感性も等しく重要なのです。

また、だからこそ、感性が活かされる方法論を私たちは探求する必要があります。このように、脳がフル回転できるあり方を私は何十年も模索してきました。だからこそ、2年連続で日本一を輩出するような実績が生まれています。

過去問題を練習するのであれば、間違いないと考えている人もいるようですが、過去問題というのは、「小学生の計算ドリルのような問題」(特定のパターン理解のための学習教材)が出るわけではなく、その都度、違ったテーマ、違った切り口で問題が作られています。

だからこそ、以下の小論文の過去問題解説のページのように、違った考え方が必要になります。

http://www.skilladviser.com/base/sixyouron/sr-2/keioukakomon/kakomon.html

つまり、

実質的には、いろいろな問題に慣れるということにチャレンジすることになるのですが、

いろいろな問題に一つの解法パターンで、慣れることはできません。それは、慣れているのではなく、本来当てはまらないものを無理にあてはめて、無理やりアウトプットしているだけです。

こういうことを練習してしまうと、確実にアウトプットの成果が低い形で固定されて、低いレベルのアウトプットを効率よく生み出す練習をするようになってしまいます。

これではなんの練習なのかが分かりません。

物事を考える専門の大学院と言えば、MBAのコースといえるでしょう。MBAのコースでは、限定的な問いを考えているわけではありません。

ケースメソッドなどと呼ばれる思考訓練は、2次方程式を解くような考え方では、対応できません。現実の問題を扱うためです。

現実の問題を扱う場合、なぜ私たちはワンパターンな解法で、その問題を解くことができないのでしょうか。

現実の世界は複雑だからです。

つまり、

その解法の指針が原理原則なのであれば、通用します。

しかし、

小論文の世界で提唱されている一般的な「構文」は、原理原則ではありません。

例えば、

原因を書いて、対策案を書く

あるいは、

確かに~しかし・・・

などという書き方は、原理原則ではありません。

また、

これらの書き方は、「思考法と記述がセットになっている」ので、実質的に構文の範囲だけで物事を考えるようになってしまいます。

書くのが楽だなぁ

などと考えていると、思考力がダウンして不合格答案を書いてしまいかねないということです。

一方で、

例えば、序論、本論、結論で論文を書くというのは、原理原則です。

問いがあり、論証し、結論を述べるという記述プロセスは、論理的に物事を人に伝える際に、合理的な形だからです。

人が物事を論理的に認識しやすいように、最適化された形が、序論・本論・結論であると言えます。

また、

問題解決を行う時には、大きく原理的に2つのアプローチしかないというのも、原理原則です。

このように、普遍性のある原理原則は複雑な世界に対処しなければならない時に大きな力を発揮します。

数学の公理や定理を新しく作る際の頭の使い方がワンパターン解法ではどうにもならないのと同じように、私達が暮らす社会は複雑であり、最高の答えと呼べるものが常に決まっているわけではありません。

最適解は常に変化しつつあり、それらの意思決定のための材料も常に不足しています。

この点について、サイモンという学者は、限定された合理性があると説いています。人は意思決定を行う際に、あらゆる情報が手元に整理された形であるわけではありません。常に制約された合理性が存在します。

このような世界の中で、不適切な解法に慣れるということは、思考力のダウンを固定化させることに似ています。

つまり、

言い換えれば、点数が下がる状態に慣れるということです。

思考を放棄し、考えることをやめ、適切に考えないことに慣れる場合、論文テストでは、不合格の確率が上がってしまいます。

そもそも、

考えることができる人が欲しいからこそ論文テストが用意されているのです。

「慣れる」ことによって、私達が何かについてうまくなるということは、真理かどうかと言えばそうでしょう。

しかし、問題は何に慣れるかということであり、

そして、

慣れることによって、成果が出るかどうかということなのです。

書けないという問題が引き起こされる時、「慣れ」だけが原因ではありません。

他の要因がたくさんあります。

それらの全てをほっぽりだして、慣れという漠然とした言葉だけで物事を考え、慣れれば問題が解決するなどと考えるべきではありません。

書くことになれていないのか、考えることに慣れていないのか、という問題以前に、

そもそも、

どのように考えることが適切なのかについて、理解が不足している状態で不適切な思考回路に慣れても仕方がありません。

また、

過去問と言えば、すべてが一つに集約されたようなイメージがあるかもしれませんが、過去問題が20種類あれば、すべて同じ考え方で対処すればいいわけではありません。

また、来年も同じような考え方で、問題を作らなければならないなどという制約は、小論文の場合ありません。

このように、過去問中心にやるという考え方は、検定試験などの考え方なのです。

検定試験は、難易度を一定にするために必ず過去に出題された問題と同じような問題を入れ込んで作成されます。

暗記量を合理的に計測する性質を有する検定試験と違い、小論文試験はあなたの思考力を中心に見るテストです。

同じように考えることにほとんど意味が無いのです。

小論文では、意思決定をすることをあなたは求められているわけですが、その意思決定のための重要判断基準を見極めるということをやる必要があります。そのための思考プロセスが論理的でなければなりません。

しかし、

原因を書いて対策案を書くという思考プロセスは、

原因を思うだけであり、事実に基いて判断を下すというおよそ意思決定で最も重要な思考プロセスが欠落しているのです。

また、一般原則である理由からも私たちは物事を考える必要があります。

構文で物事を考える癖がついてしまうと、このように、物事をきちんと高いレベルで考える力が奪われてしまいます。

この点について、

◯◯方式の演繹法とか、

◯◯方式の帰納法などと、

トンデモな理論を掲げる人もいるようです。このような考え方は不適当と言えます。

論理というのは、世界共通であるにもかかわらず、判断の拠り所たる論理思考のあり方について、講釈が入るようであれば、世界中の学問はすべて瓦解してしまうでしょう。帰納も演繹も、世界に一つの原理原則で考えなければなりません。日本流の論理だと正解の学問は、アメリカのハーバードでは通用しないなどということはないのです。

論理は世界共通です。

これは、私のお師匠である、大前研一氏の言葉です。彼は世界一と言われる理系大学の、MIT博士課程修了者です。

私たちが、小論文に慣れることを考える時、大切なことは3つあります。

原則1:適切な考え方に慣れなければ点数が低くなる。

原則2:慣れだけが書けない問題を解決するわけではない。

(むしろ比重は低い)

原則3:同じ問題は出ないので、過去問題に慣れてもあまり意味がない。

このような原則から言えば、過去問題に慣れると大丈夫などということは全く無いということです。私が運営する塾では、弊社が作成したオリジナル実力養成問題に取り組んだ人の方が、過去問題しかやりたくないと言った人に比べて圧倒的に合格率が高いのです。

これは、当塾のオリジナル問題を使えば、適切に実力養成のステップを踏むことができるからという理由の他に、素直な人の方が合格しやすいという理由もあるでしょう。

もし仮に過去問題への慣れが、実力養成に大きな威力を発揮するのであれば、このような現象は起きていないでしょう。当塾では、2年連続で全国1位を輩出しており、全国10位以内になった人もたくさんいます。

彼らのほとんど全員(私の記憶では全員そうなのですが)は、当塾のオリジナル問題を中心に小論文に取り組んだ人達です。

過去問題に慣れると、成績が一気に上がるというのは、多くの人の思い込みを利用した「宣伝文句」である可能性が高いと考える方がいいでしょう。

慶應義塾大学 合格者の喜びの声

http://www.skilladviser.com/base/sixyouron/sr-2/yoro-sr.html

慶應SFCを受験する人は慣れを作っているヒマがあったら、こちらのメディアに掲載された記事を熟読しておきましょう。

慶應SFCの小論文対策4つの秘訣合格法

http://presidentfamily.com/juken/6419

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム

慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス

※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。