13 慶應大学に絶対合格するために必要な戦略設計とは?

あらゆる面で最適なアプローチを試みればそれだけ合格しやすくなる。

A)合格確率が数学的に引き上がる併願戦略(独立施行の定理)

B)配点から考察する物量戦への持ち込み(才能を無関係にする)

C)小論文の問題解決

D)言語系科目の問題解決

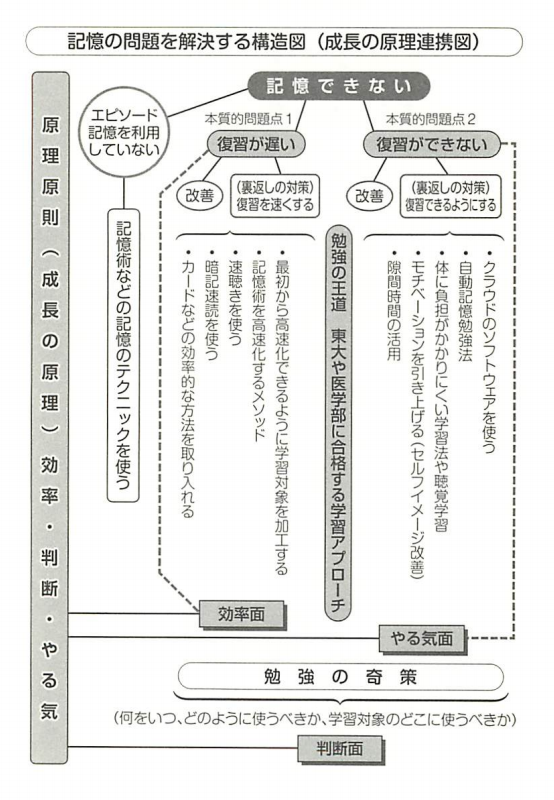

E)暗記科目の問題解決

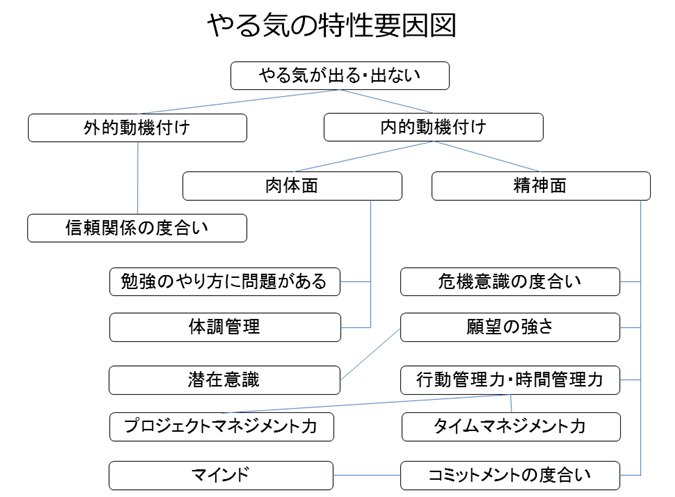

F)モチベーションの問題解決

G)上記A〜Fまでを知り尽くしたスキルアップコンサルタントの学習相談による判断の修正

上記のA〜Gを通して、慶應大学に合格するための問題解決を行っているからこそ、ダントツに合格するのである。単発の「絶対合格する方法」によって合格しているわけではない。

(1)慶應大学受験戦略

私は慶應大学合格戦略を本質的な問題点の裏返しと大きなアップサイドが見込める対策で実現している。

(2)慶應小論文受験戦略

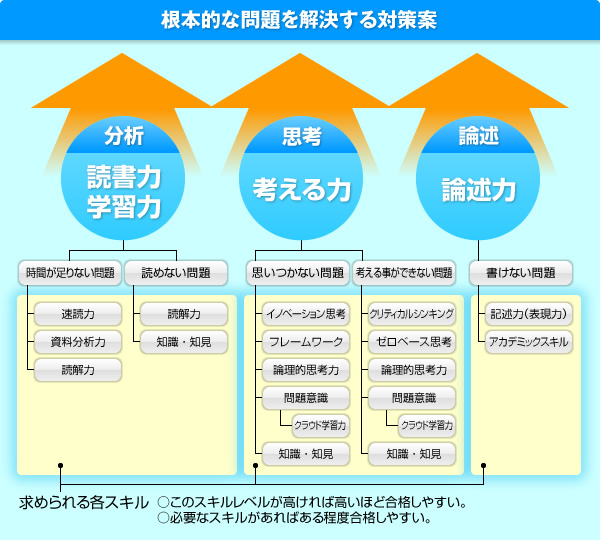

私は慶應小論文合格戦略を本質的な問題点の裏返しと大きなアップサイドが見込める対策で実現している。

・「小論文技術習得講義」により感性を働かせる小論文の書き方を日本で初めて小論文の世界で提供する。

・「慶應小論文合格バイブル」でピラミッドストラクチャー・フレームワークを日本で初めて小論文の世界で提供する。

・「小論文の教科書」で、思考の展開方法、問題解決の思考方法を日本で初めて小論文の世界で提供する。

(3)英語・歴史学習戦略

私は英語の学習方法を本質的な問題点の裏返しと大きなアップサイドが見込める対策で実現している。

写真:拙著「機械的記憶法」

(4)モチベーション

私はモチベーションの対策について、本質的な問題点の裏返しと大きなアップサイドが見込める対策で実現している。

図:ウェブBook「やる気を科学的に捉え、学際的アプローチで解決する」

このように最初から最後まで一切ぶれることなく、私は問題解決を行っている。「慶應大学に絶対に合格する方法」などありはしないのだというトンチンカンな批判を行っている人物が、単なる方法を教えているようだ。自分が方法を教えているので、他の人も単なる方法を教えていると考えるのは大変迷惑な話である。

全面的に慶應大学に絶対合格するアプローチを追究しているからこそ、「慶應大学絶対合格法」なのである。「単なる方法」などではない。それでも「方法」だと言うのであれば、大変かわいそうな考え方である。

慶應進学専門塾「慶應クラス」では、上記のことを踏まえて以下の様なことが提案される。

・4月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・5月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・6月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・7月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・8月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・9月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・10月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・11月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・12月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・1月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・2月には何をやればいいのか、どうやればいいのか

・時間が無い場合はどうやれば間に合うのか

間違ってはならないのは、過去問題ができるようになれば合格するわけではないということである。過去問題を高いレベルでできなければならない。ハウツーを問われているわけではないのである。したがって当然に市販の参考書や過去問題で、スキルギャップを埋めることは難しい。そもそも市販の問題集は問題を解くことしか考慮されていない。

他の予備校では、絶対に教えてもらうことができない内容を教えているのが慶應クラスである。私は最上流の最高の手法を学ぶために、世界最高の頭脳集団と言われるマッキンゼーでトップを長年勤めてきた大前氏に大学院で学んだ。マッキンゼートップ流を大学受験生に教えている。

14 問題解決を「方法」だと考えないようにしよう

〜東大卒VS東大院卒VS東大博士課程修了者VS東大医学部卒VS医師VS会計士?〜

問題解決は方法ではない。問題解決はスキルである。もしも問題解決が単なる方法ならば、ビジネススクールなどいらない。

私が大学院で学んでいた時、クラスメートには東大卒のようなエリートがたくさんいた。皆が同じ情報を目の前にして、皆分析内容が違う。東大卒や京大卒、東大医学部卒や、東大博士課程修了者、旧帝国大学卒の医師などがいれば、さぞかし同じ結論に至るのだろうと思う人もいるかもしれない。驚くほど皆分析が違うため、別の結論に達する。

問題解決というのは、ワンツースリーで表記することもできるが、それはあくまでも説明用の解説にすぎない。ワンツースリーなどではなく、何千という手順を頭のなかで情報を動かしながら検討するプロセスがある。それらを限界まで削ぎ落としたのが、上記の特性要因図等である。

あなたが小論文を勉強する時も「方法」だと思ってはならない。型で書く、型で考える、型にはめる、ネタを仕込む、これらが一定程度有効に機能することもあれば、大切になることもあるが、最後は自分の頭で考える必要がある。

ガチンコで東大卒のエリートが集まって皆違う意見になるのに、ワンツースリーで手順にはめた思考がうまくいくはずがないという考えが大切だ。この点については、ウェブサイトを作っておいたので、興味がある人はこちらのページのメルマガを読んでみてほしい。

▼問題解決と学問について最も重要なこと▼