牛山です。

本日は、慶應大学法学部の過去問題解説です。

【1】2010年 慶應大学法学部 小論文過去問題解説

(1) 概要

今回の問題は、古代ギリシアにおける紛争について、あなたが仮にラケダイモーンの市民であれば、どのように決定をすべきかを問う問題です。当時の社会背景が簡単に解説された説明文が出題されています。

課題文と説明文の概要は端的に言えば以下のようなものです。

当時のギリシアにおけるコリントスと、アテーナイという国家から、ラケダイモーン(あなた)に対して、使者が来ます。

双方の国の使者はラケダイモーンの市民であるあなたに対して、自国に非が無いこと、及び、要求、状況認識を説きます。

双方の言い分を聞くことになりますので、あなたは裁判官のような立場で、双方の言い分を理解した上で、判断を下すということを求められます。

(2) 設問の要求

あなたがラケダイモーンの市民であれば、どのような決定をすべきかということが問われており、妥当な政治的判断を下すことが求められています。従ってあなたの個人的な価値観に基づく個人的持論を述べてはいけません。

「なお、解答にあたって、史実との適合性を考慮する必要はない」と述べられていますので、歴史の知識が問われているわけではありません。

(3) 出題意図の理解

今回の問題は、受験生の論理的思考能力を見ることが主眼です。法学部らしい典型的な法学部の問題と言えます。したがって、単なる解決策の提案をすることを求められているわけではありません。

法学部はいわゆる「提案型」の解決策を述べる問題よりも、「主張型」の妥当性を論じる問題が頻出です。

これは、慶應大学に限ったことではなく、あらゆる法学部、法学研究科に特徴的な傾向です。

ここをしっかりと理解しておかなければ、一般的な小論文指導を参考にしてまったく的はずれな論述や思考をしてしまうことになりますので、注意が必要です。

(4) 注意点:事実と解釈を見極める

この手の問題は日常生活であなたが行う思考のいい練習にもなります。近年情報社会になっていますが、その結果多くの人が情報を得て、昔よりもよりよく考えることができるようになったかと言えば、むしろその反対の現象も起こっています。

その理由は、「混乱」です。

情報は増えていますが、その分、単なる言い分である「解釈」情報が増えました。

また、すぐにネットで情報を検索し、自分の頭で物事を考えない人も増えつつあります。

自分で考えずに、他の人がどう考えているのかを気にするようになりつつありますね。

(1)単なる言い分である「解釈」

(2)自分の頭で考えない

このような2つの弊害が今日増加したと言ってもいいかもしれません。

このような社会的背景がありますので今回の問題のように、きちんと両者の言い分を見極めて、何が起こっているのかを判断できる力を養成することが大切ですね。

(4) 解き方のアプローチ

解き方のアプローチとして重要なことは、事実と解釈の論理的な飛躍度合いを見極めることです。双方の「言い分」に耳を傾ける一方で言い分がすなわち事実ではなく、単なる「解釈」であることを認識しつつ、事実から解釈が導かれる論理的な過程に目をやり、双方の言い分が論理的な妥当性をどの程度持つのかを吟味することが大切です。

例えば、コリントス側の発言では、「この責任は諸君にある」と、ラケダイモーン(あなた)を批判する言い分を展開しています。

その根拠となる事実は、以下の言い分です。これは事実ではなく解釈です。

----------------------------------

・ラケダイモーンは、同盟都市の自由にも関心を示さなかった。(近隣諸国の蛮勇を見過ごした)

・上記のことは、主犯と言える。

・問題はいかに我々(コリントス)を守るかにある。

・諸君は我々に援助を送らなければならない。

----------------------------------

これらは、単なる考えであり、妥当性を持つ実態かどうかはわかりません。

文脈から判断を加えていくことが大切です。

(5) 議論の内容を図式化する

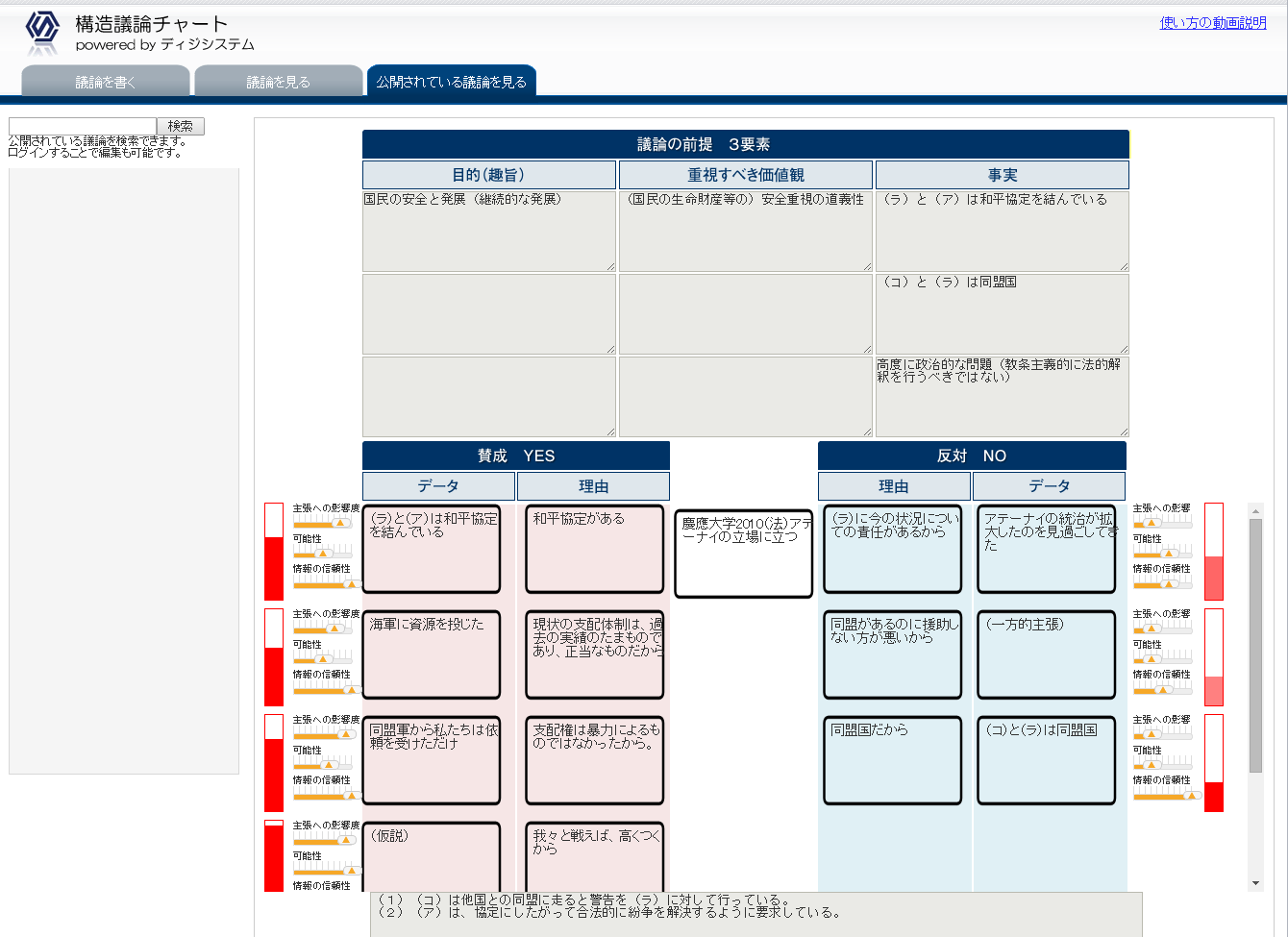

私が自社製作した「構造議論チャート」というソフトがあります。このソフトを用いて、この度の議論内容を図式化すると以下のようになります。

画像をクリックしたら拡大画像を見ることができます。

左側のグラフの目盛と、右側にあるグラフのメモリを見比べてください。

左側の方が、赤色であり、かつ、高い数値を示しているのがわかると思います。

もちろん、ここで厳密に数値を計測できる状況が、今回の問題であったわけではありません。

しかしながら、双方の言い分を論理的に見ていくと、論理の飛躍(根拠と主張の論理的なつながりの強さ)や、その理由の軸の多さ、言説の信ぴょう性などの点については、評価を加えることは可能です。

論理が持つ性質なのですが、以下の3点が、論理的かどうか、妥当かどうかを判断する時の重要指標になります。

(1)蓋然性(可能性と思ってOK)

(2)論理的なつながりの強度

(3)根拠の信ぴょう性

問題文を読み込んだ後に、この構造議論チャートを使ってみてください。

もっとしっくりくるはずですよ。

このような勉強、学習を私が主催する慶應クラスでは推奨しています。

あなたの論理的思考力、あなたの速読力、情報処理能力、読解力、理解力等をシステムの力も用いて総合的に高めていきます。

(6) 解答例

【解答例】 コリントス側の要求は、援軍(助)を送ることである。援助は実質的なアテーナイに対する開戦を意味する。その根拠は、アテーナイの統帥権を認めたことに対する非があるとの解釈である。同様に近隣諸国の同盟にも関心を示さなかったことは主犯であるとの論拠を挙げる。さらに同盟国としての義を果たすように要望している。その上で、もし援助を送らなければ、コリントスは他国との同盟に走るであろうと述べた上で、長期的には敵対国となることを暗に示し威嚇している。アテーナイ側の要求は、協定に従って合法的に紛争を解決するというものである。その根拠は、アテーナイ側の統帥権は、同盟軍から依頼されたものであり、自己に非は無いとする解釈である。

以上が双方の主張する事実及び解釈である。はたしてラケダイモーンの市民として、どのような決定をすべきだろうか。私はアテーナイの立場に立つ。協定を守り、静観する立場を取り、同時にコリントス側に最終決定事項を通知する。

私が上記のように考える理由は、大きく3つある。一つ目の理由は、正義と道義性である。コリントス側は、ラケダイモーンがアテーナイの統帥権取得に対する主犯格であり、非があると述べているが、それは単なる解釈であり、事実はアテーナイが述べたように、同盟国からの依頼である。その時に異を唱えなかったコリントスも同じくアテーナイの統帥権に関与していると言える。従ってラケダイモーンに非があるとの言は根拠なき言いがかりと言えよう。さらに、ラケダイモーンが述べる同盟とは、開戦後に支援を強制する類のものではないため、同盟を論拠として援助を要請するのは不適当である。第二の理由は、国益である。無益な争いは双方の国家を疲弊させ尊い人命と資源を失うだろう。第三の理由は協定である。アテーナイとの協定及び和約を守り、法的にも妥当な行動をとることが望ましいのは言うまでもない。アテーナイが述べるとおり、弱肉強食の世界で市民の命を守るためには、高度に政治的判断が必要であり、状況を見極めて適宜判断していくのが望ましい。

以上、正義と道義性(事実と解釈からラケダイモーン及びアテーナイに正義がある)、国益、協定の3点の理由から、私はアテーナイの立場に立つ。

【2】小論文の解き方全般について

(1) 構文に頼りきらない

小論文の問題を解くときに、いわゆる解き方をあまり気にしすぎないことも大切です。小論文の解き方はこうである!

と決めてしまえば、その解き方で対応できない問題を大学側は作ってきます。

譲歩構文が流行すれば、法学部では、擁護と批判を両方行ってくださいという問題を作ってくることもあります。

また、経済学部では、

自分とは違う立場の考えを持った人との意見の食い違いをどのように乗り越えるかという問いを設定してくることもあります。

このような問いを設定された場合、特定の解き方で問題を解いていけば、当然ですが対応しきれなくなります。

構文に頼った書き方を金科玉条としないことが大切です。

(2) 構成を決めることについて

また、細かい解き方や構成のアプローチを決めてしまうと、逆にだらしのない文章になることも珍しくありません。いくつかの理由を述べた後に、具体例を入れることを徹底していると、自明性が極めて高い具体例を書き、文章が間延びしてしまうこともあります。

(3) 設計思想を考える

私が提唱している問題設定⇒意見提示⇒理由⇒結論というのも、単なる設計思想に過ぎません。この構成は、単に点数が高くなりやすいだけです。

さらに、単なる設計思想にすぎないので、問題によって柔軟に変更を加えることが大切です。

ある程度大雑把な構成になっている理由は柔軟性を文章に与えるためであり、同時に点数を取りやすくするためです。

問題設定は、場合によってはなぜ点数を急激に引き上げることにつながるのかについては、また機会があればお話しましょう。

【3】小論文の書き方についての言い分(解釈)と実態を見極める

小論文はこのように書けばいいという指導も種類がたくさんあります。皆が違うことを言っているということはどういうことなのでしょうか?

その意味を考える必要があります。

小論文の書き方に修正を加えるのが添削と言えるかもしれませんが、私の場合どのような実績があるかと言いますと、以下のような実績があります。

【小論文の力(考える力・論述力)の強化実績の一部】

・約1万人中全国10位、総合政策学部合格。(中村君)

・模試で全国6位。(平井君)

・北海道大学法科大学院に第二位で合格、授業料免除で進学。

・トリプルE判定からの総合政策学部への逆転合格。(渡邊君)

・E判定からの環境情報学部へ逆転合格。 (守矢君)

・進学校ではない高校から慶應法学部に進学(星君)

・慶應義塾大学法科大学院合格。

・東京工業大学大学院など、世界のトップスクールに合格。

・慶應大学4学部合格(辻本君)

こちらから、一部を見ることができます。

http://www.skilladviser.com/base/sixyouron/sr-2/class_content/keio-yorokobi.html

どのような書き方で書いても受かるときは受かります。

書き方や考え方だけで、点数が決まっていないからです。

そして、上から順番に合格者が出るだけだからです。

ゆえに、どのような指導が増えても、どのような受験生が受けても、合格者は必ず出ます。

それなのに、合格者がやっていた書き方を気にするのは、論理的に妥当な考えだとあなたは思いますか?

どういうことなのだろう?

と思った方はこちらのページの内容を読んでみてください。

http://www.skilladviser.com/book/keidai/1_g.html

大事なのは、伸び幅です。