「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

79-1 慶應小論文の独学は可能か

結論から言えば、慶應大学の小論文対策について、独学をすることは可能だと思います。なぜならば、私が小論文の本をたくさん書いたからです。

今までは、小論文の本はあったとしても、それなりに体系的に学ぶことはほとんどできませんでした。

筑波大学の名誉教授は次のように話します。小論文の指導は、実質的に5ページほどで終わってしまい、あとはひたすら「その場逃れの解答例」を掲載する類の本がたくさんあります。このような本の場合、実質的に学んでいるのは5ページだけです。

また、その5ページで何が解説されているかが非常に大切です。

このように、ほとんど小論文を説明しない本は、学ぶ側からすればラッキーだったのかもしれません。なぜならば、ほとんど何も学ばなくても慶應大学の小論文で合格点を取り、合格することができるような気分になるからです。

しかし、現実にはどうかと言えば、ほとんどの人が不合格になってしまいます。慶應大学は、ほとんどの人が不合格になる大学だという認識は大切です。

79-2 牛山が一気に伸びたのは、マッキンゼーのやり方を知ってから

私が通った大学院は、世界一と言われるコンサルティングファームであるマッキンゼーの出身者が大学教員をやっている変わった大学でした。

アメリカと日本で代表を務めた大前氏が、マッキンゼー流の思考方法を教えるという変わった大学です。

結局のところ、牛山が伸びたのは、独学をしなかったからと言えるのではないかと思います。

独学と講義の違いは、なんといっても、その学びの深さの違いでしょう。小論文の本を読む場合、私が書いた本を読めば、ある程度体系的に小論文を学ぶことができますが、それでも限界はあります。

私の成長については、今振り返ってみれば、大学院でマッキンゼーのやり方を詳しく学んだことが相当大きいのではないかと思います。

もし私がマッキンゼー出身者が書いた本で学んでいたら、今の理解度の10分の1にも満たない程度しか、理解することはできなかったでしょう。

座学で学ぶだけではなく、実践重視の体制で学んだことも大きかったと思います。

一般的に、MBAのコースでは、ケースメソッドと言われる思考訓練が行われます。ところが、私が通った大学院では、Harvard大学で行われているような、ケースメソッドは、不適当であるという考えのもと、指導が行われていました。Harvardの双璧と言われるStanford大学で教鞭をとっていた大前氏が、「今現在起こっている出来事をケースにして、リアルタイムオンラインケーススタディーというものをやるぞ」ということで、今目の前で起こっていることについて、ガチンコで思考訓練をやりまくるというスタイルの学びで私は2年間鍛えられました。

一般的な大学だと、このようなガチンコの真剣勝負はほとんどありません。講義のあれなんで・・・とか、ここは大学なので、大学の学問のやつなんで・・・とか、この科目はあれなんで、そういうものなんで・・・・とか、そういう答えや正解があらかじめ用意されている物事について、大学教員が独自の解釈を講義するというのが一般的です。

しかし、私が学んだスタイルはその真逆でした。つまり、何が妥当なのか、今目の前で起こっていることについて、教員と学生がヨーイドンで同時に調査と思考をスタートさせた上で、全員が論文を書き、教員が最後に手本を見せるというやり方です。一切ごまかしなしです。大学院生も、名だたるエリートばかりですから、東大や京大を卒業して、医師や会計士として、バリバリ現場で働いている優秀な人物です。そういう30代40代のエリートが、まざまざと実力の違いを見せつけられるのが、上記のリアルタイムオンラインケーススタディーでした。私は大前氏が現役でバリバリ手本を見せてくれる時期に、この大学に通うことができて、本当にラッキーだったと思います。

それでは、このように、講義+実践演習という形は独学なのかどうかと言えば、当然独学ではありません。

4000時間を超える講義を見放題というオンラインの環境と、優れた講義内容、学長自ら陣頭に立ち、手本を示すという濃いサポートがあったからこそ、感得できた部分が大きいのではないかと思うのです。

当時日経から数十万円で販売されていたという、論理思考の講義を私は何度も受講しました。

79-3 独学の弱点

独学の弱点は、自分が今やっていることがいいのか悪いのかが分からないことです。一般的に教育では、良いことと、あまりよくないことについて、方向性を指導者が教えます。そうすることで、師匠をモデリングすることができ、生徒は大きく成長することができます。

一方で独学の場合は、自分がやっていることについてのフィードバックが実質的に無いので、訓練が訓練にならないことが少なくありません。

簡単に挙げると、独学には、以下のようなポイントがあると思われます。

【独学のデメリット】

79-4 母子家庭でアルバイトをしながら慶應に合格

私が知っているある子は、母子家庭でした。そして、自分で塾の学費を稼ぎ、慶應大学に合格します。

教えてもらうメリットは、多くの時間をショートカットし、リスクを避けることができることです。

場合によっては、教えてもらった方が、独学よりも圧倒的に速い、そして安全ということもあるでしょう。

トータルに物事を考え、独学でいくか、教えてもらうかを考えるといいでしょう。

79-5 独学の方法

小論文を独学する場合、必ず守ってほしいことがあります。手前みそですが、牛山が書いた本で学ぶということです。私が書いた本を5冊読み、全国で1位になった子もいます。彼は、私が教えたとおりに書いていました。決して原因を書いて、対策案を書いたから全国で1位になったのではありません。そんな書き方をすれば、彼のように優秀な子でも、全国1位にはなれなかったでしょう。

その際に、「慶應対策丸わかりガイド」を参考にする。

「慶應対策完全ガイド」(登録不要で、無料で今すぐ読めます。)

http://www.skilladviser.com/base/sixyouron/sr-2/keio-report/keio_taisaku.pdf

上記のアプローチは、全国1位が出た実績のあるアプローチです。「僕が考えた最強の方法」というたぐいのものではありません。しっかりと学んでいきましょう。

79-6 必ず添削を受ける

小論文は必ず誰かに添削してもらいましょう。自分ではよく書けたと思っていても、いくらでも点数がアップするポイントがあるものです。

79-7 独学じゃなければなんでもいいわけではない

結局、誰に教えてもらうかでほとんど決まります。今振り返っても、やはり大前研一氏は(当たり前なのですが)超一流でした。一流の人はたくさんいます。しかし、超一流は、数えるほどしかいません。超一流と、一流の違いは、知性のレベルです。

平たく言えば、結局私の場合、独学ではなく、大前さんがお師匠さんであったことで、何が違ったのかと言えば、「なんちゃってではない」ということに尽きると思います。私の母校で学んだエリートの他の人は、(そりゃ牛山さんあんまりだぜ)と思うかもしれませんが、私が直観的に脳裏に浮かんだのはこの言葉です。一般的に教育というのは、なんちゃってになりやすい性質があります。教えているんだから文句ないだろうという、そういう内容になりやすいので、教え手は気を付けながら教えています。

ところが、どうでしょうか。一般的に何かをこれから学ぶ人は、受かればいいなと考えてしまい、肝心かなめの内容の質に思いが至らないことが多いでしょう。とりあえず、今の課題をクリアできればいい・・・と考えてしまいがちです。しかし、課題を超えるための見積もりが圧倒的に甘かったということが少なくありません。

当たり前のことですが、「なんちゃって」で教えてもらうと、そういう結果になってしまいやすいと言えるでしょう。このような失敗を防ぐためには、先ほどの慶應対策丸わかりガイドをしっかりと読むことが大切です。

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

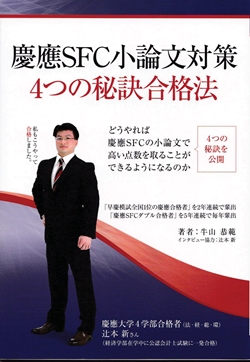

「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」

「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。

詳しくはこちら

小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム

慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス

※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。