「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

72-1 現実的な話

今日は、少し現実的な話をしましょう。と・・・言っても、ここまでにお話ししてきていることはすべて現実的なのですが、リアルに感じられないという人もいるでしょう。そこで、あなたが好きな現実的な話します。

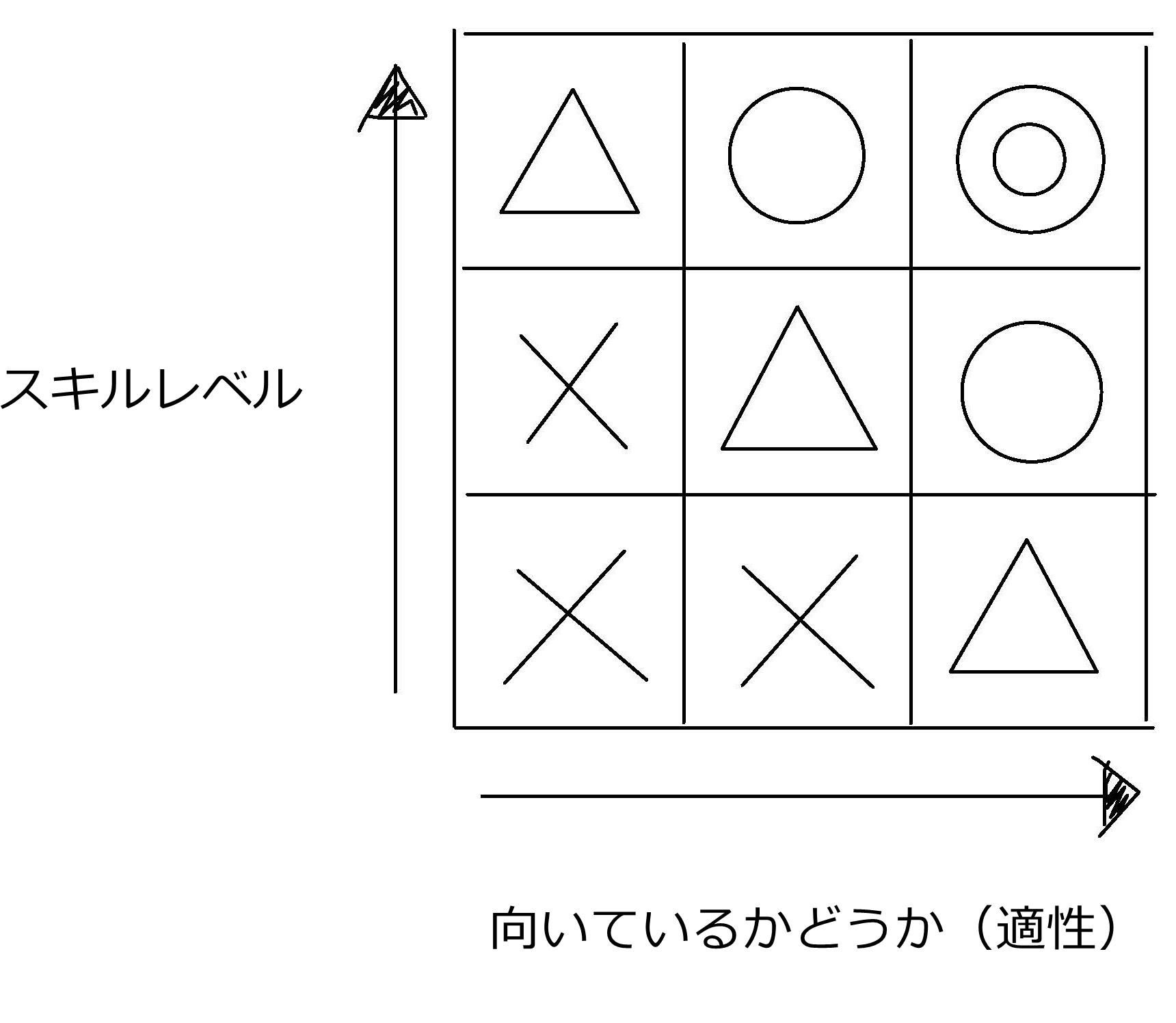

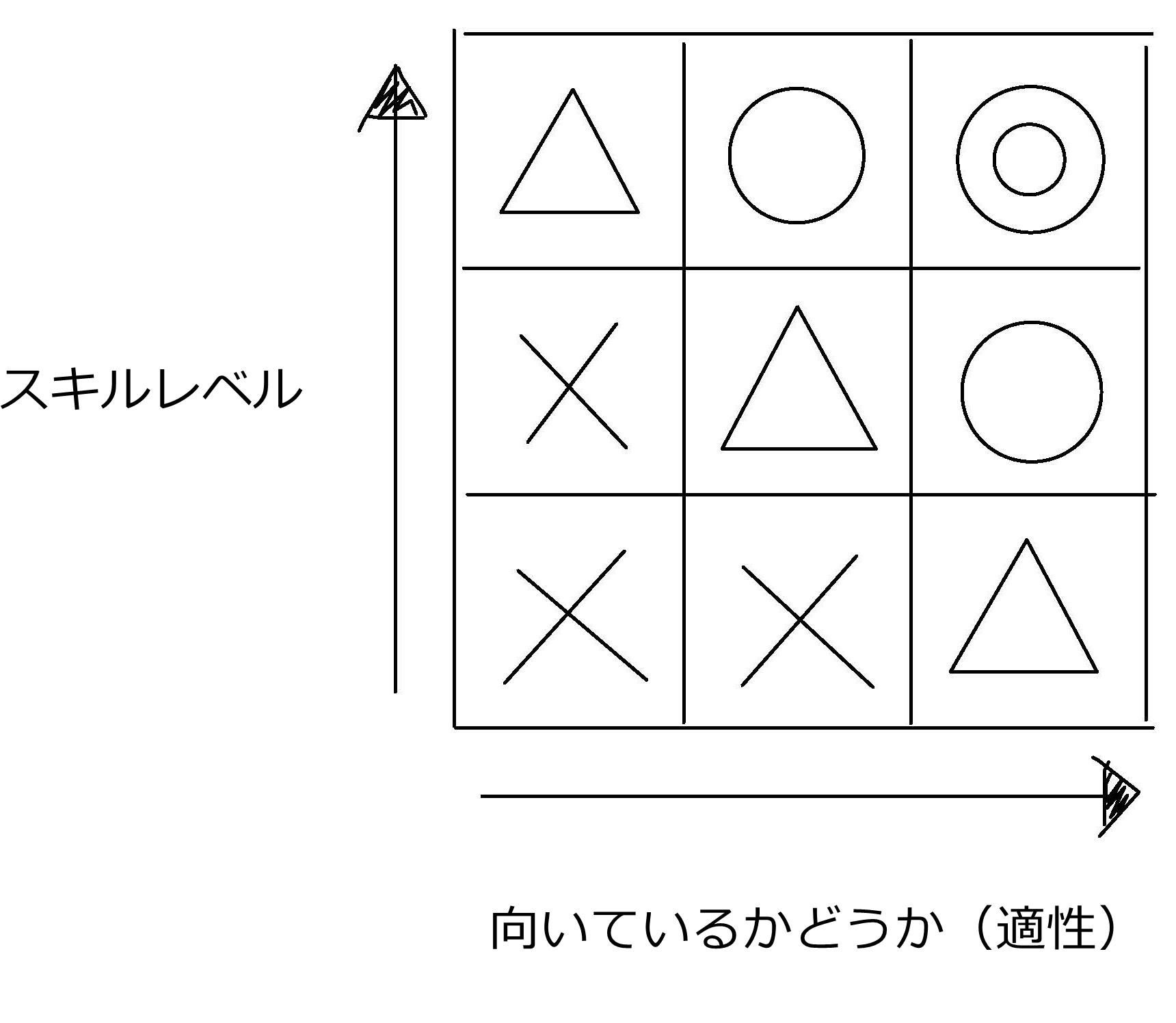

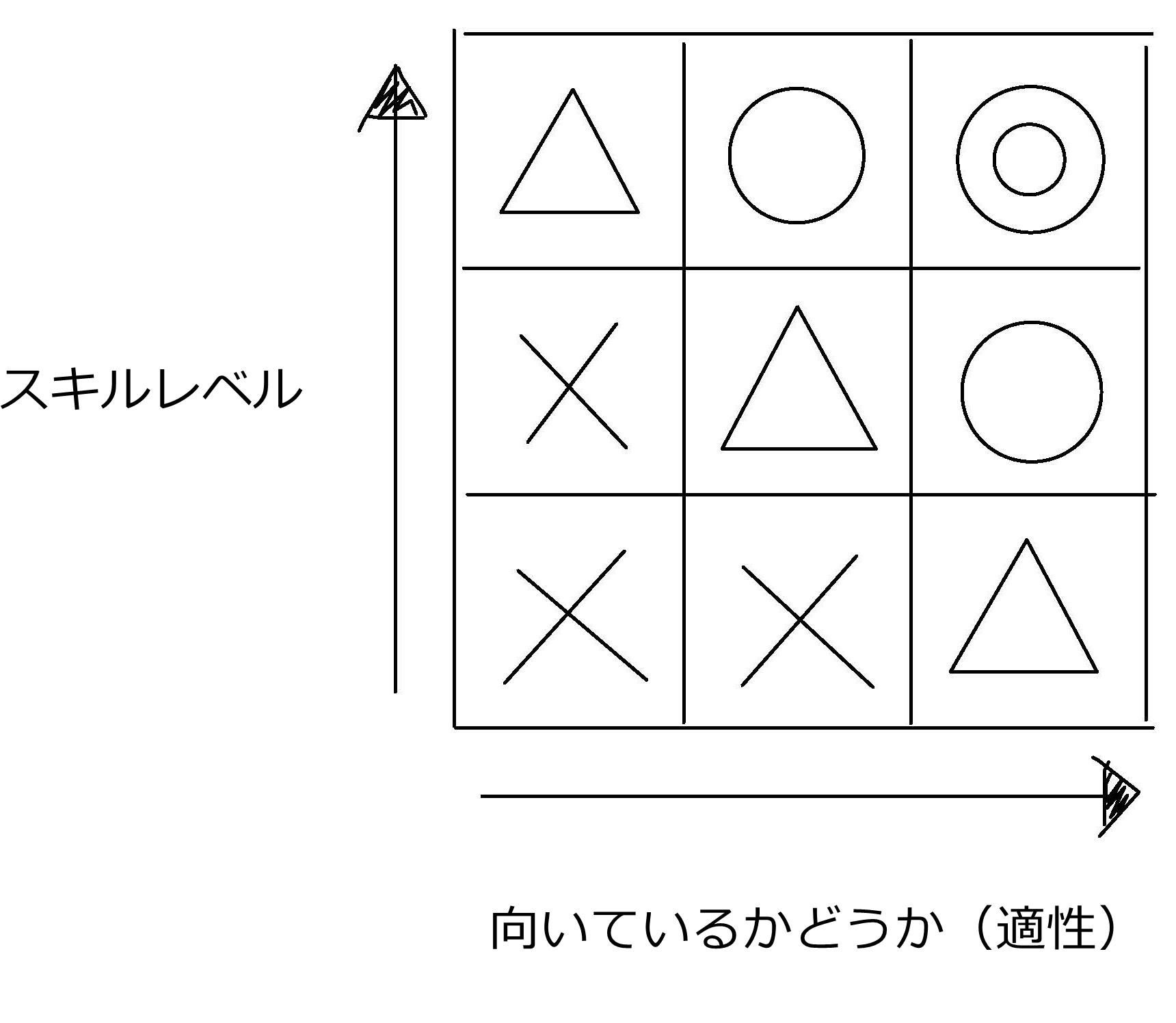

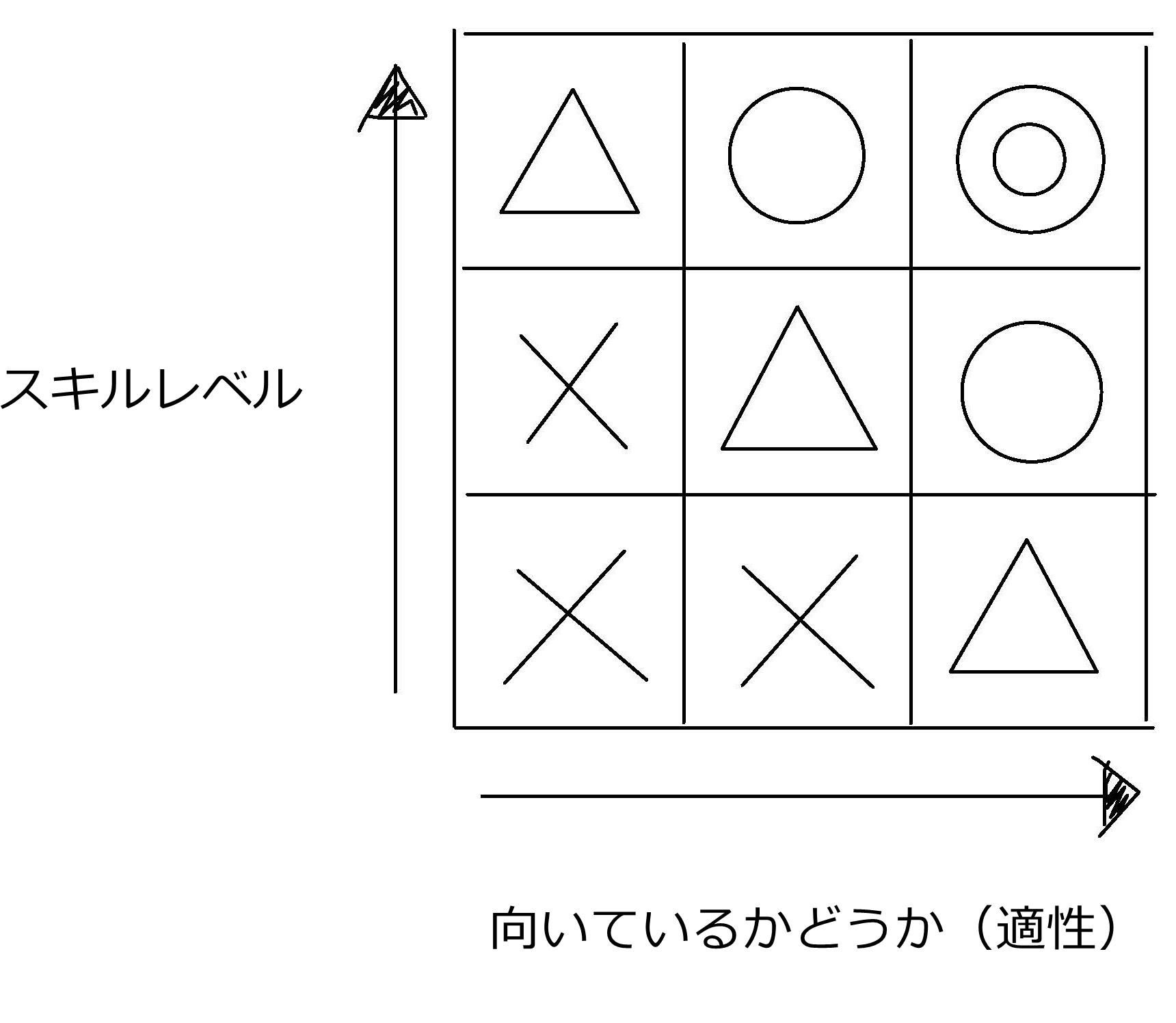

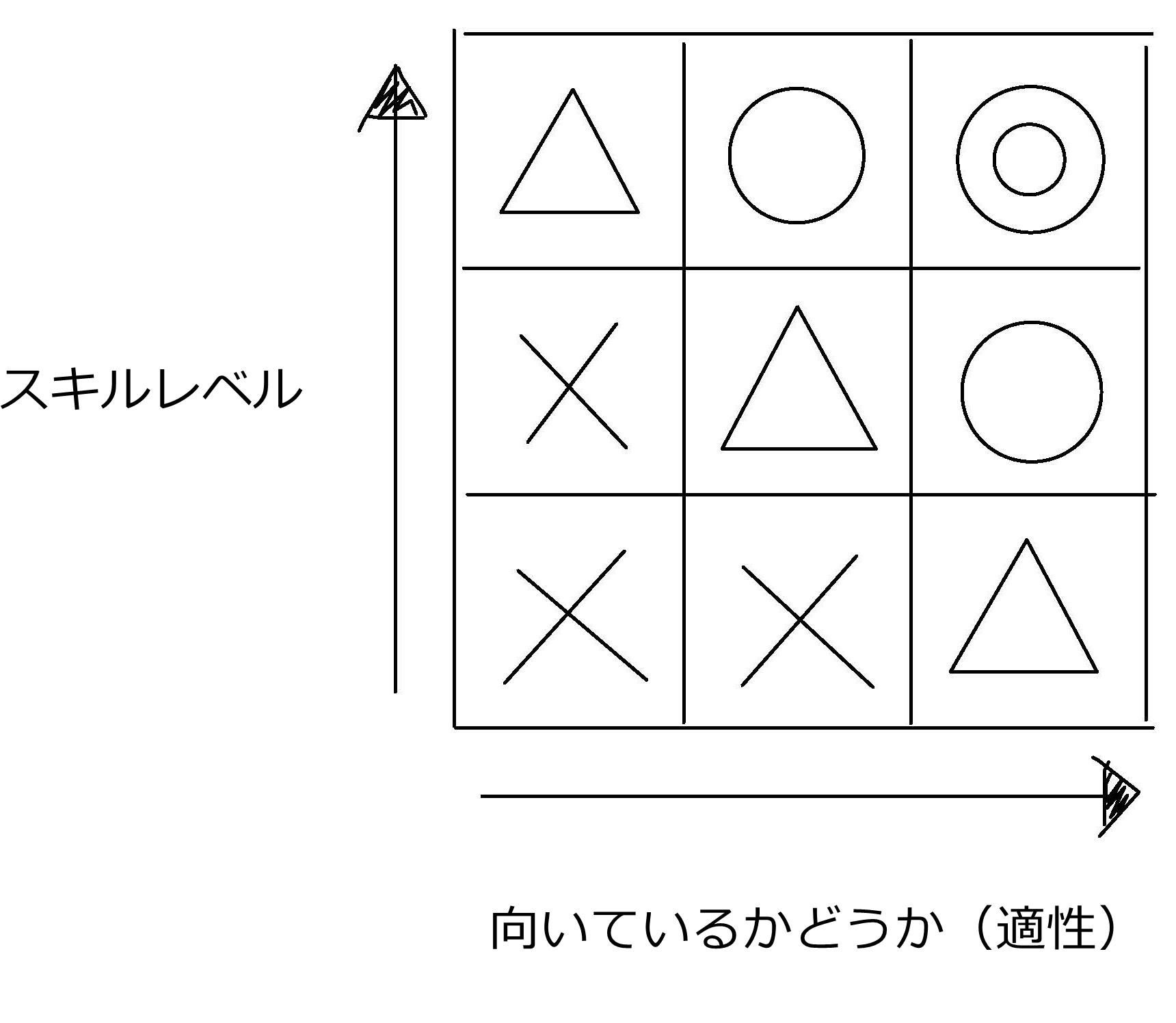

以下の図を少し見てみましょう。

これは何かと言いますと、小論文の実力と受かりやすさを考えるための図です。

◎・・・非常に受かりやすい

〇・・・受かりやすい

△・・・受かることがある

×・・・非常に受かりにくい

あなたは、上記の図の中でどこに位置しますか?

・向いているかどうか・・・・小論文が得意かどうか

・スキルレベル・・・・どれだけ上達したか

少し考えてみましょう。

72-2 頭が良くても受からないシンプルな理由

私の経験から言えば、頭が良くても試験に受かりません。多くの人は知性を一般化したがるのですが、万物の宇宙の創造神のような(いるかどうか知りませんが)万能の知性というものはありません。クイズができても受験に受からない人もいれば、受験に受かるのに、現実の推論はまったくダメという人もいます。ただ、あなたがなんとなく感じているように、頭の回転が速い人は、いろいろな考察について理解力があったり、知的であったり・・・なんてことはありますね。もちろん、例外が無いとか、そういうことを話しているわけではありませんよ。

知的で頭がいい人でも、小論文試験では全くダメということもあるということです。

それに、この図を見てもらえれば、分かりますが、結局頭がよかったり、向いていたりという人であっても、素直に吸収できない人は、伸びないので、受かりにくいわけです。

72-3 本当によくある失敗パターン

よくある失敗パターンは上記の図を考慮に入れずに対策を考えてしまうというものです。

例えば以下のようなパターンがあります。

・もともと小論文が得意だったお兄ちゃんに教えてもらう。(自分が小論文が不得意なのに、教えてもらえば、同じようになることができる、つまり、合格レベルに達することができると考えてしまい、不合格になる。)

・ちょっとできるお兄ちゃんに教えてもらう。(自分のスキルレベルは低いのに、合格したレベルの人に教えてもらえば、同じようなレベルに達することができるだろうと考えて、習熟度や必要な期間、時間を無視してしまい、後から対策してもまぁなんとかなるだろうという甘い見込みのもと、受験に挑戦するものの、まったく時間が足りずにスキルアップできずに、不合格になってしまう。)

・英語ができるので、難しい大学に合格した帰国子女のお兄ちゃんに教えてもらう。(小論文が得意で合格したわけではないので、いろいろと教えてもらうことはできたが、何のことなのかよくわからず、受験日がきてしまい、不合格になる。)

失敗パターンの共通点は、自分と教える側の違いを認識できていないことで、ギャップを埋めることに失敗したという点です。試験はギャップを埋めれば勝ちです。つまり、足りないものを何らかの形で補えば合格できます。今あなたに足りないものは、何か、「向いているかどうかという適性的なこと」なのか、あるいは、「スキルギャップ」なのかということが大切です。

そもそもスキルが不足しているときに素人に教えてもらうと、まったく伸びないという悲劇につながります。スキルの不足を補うのが得意な人と、そうではない人がいるということです。ここが数学との違いです。数学は一定のレベルに達すればOKです。理解の度合いは、公理や定理を導くレベルではありません。また、新しい公理や定理を見抜いて作るレベルでもありません。単に文科省の指定するレベルの問題について解法を理解できれば、問題は解けます。一方で、小論文の指導の場合、場合によっては上記のレベルの特性や、指導経験、指導者としての適性、アカデミックスキル等が必要になってきます。技能と暗記の違いです。

72-4 ほとんどの人があてはまっていること

小論文の平均点は50点程度です。これは、慶應義塾大学法学部の公開データです。現実には慶應法学部を受験する優秀な学生でも、平均して49点くらいなのが実情です。もちろん、これは平均点ですから、中央値(今は分からなくてもOKです。)が公開されているわけではないので、非常に点数が高い人や、非常に点数が低い人がいるのかもしれません。少し考えられることは、非常に点数が低い人がいくらかいて、大幅に平均点を下げているということです。ただ、前回のウェブbookでもご紹介しましたが、標準偏差(今は分からなくてもOKです。)が一般的に小論文では低くなりがちなので、多くの人は点数を取れない科目であると考えることが大切です。

私は今までに慶應受験者の小論文を約1万点以上添削してきたのですが、平均点はやはり50~55点程度です。そして、ここからが大切な部分ですが、ほとんどの人は、上中下の3段階で評価した場合に、以下のようになっています。

・向いている度合い・・・下~中

・スキルレベル・・・・下(学び始めは誰でもできないのが当たり前です。)

これは牛山が特段悪く評価しているわけではありません。例えば、当塾でスキルレベルを少し上げた生徒が、偏差値85を超えているのは、こういうカラクリです。ほとんどの人が、何も小論文を勉強していないか、あるいは、勉強していたとしても、不適切な指導(例えばワンパターン解法など)を受けているということです。

※自分の能力が低いのか・・・などと悩む必要は一切ありません。生徒の能力は指導者の能力で決まります。指導者の能力が高ければ、必ず生徒は優れた力を発揮します。この点については、私自身も反省を繰り返し、真剣勝負で、「できないのが当たり前」の前提のもと、少しでも授業内容を改善しようと日々努力しています。実質的に3年連続で全国1位が出ていますが、まだまだ改善の手は緩めません。

【向いている度合いについて】

向いている度合いというのは、生まれつきの才能だけではありません。後天的な能力も含みます。例えば、典型的なのは、「どれだけ本を読んだか」です。たくさんの本を読んでいる人に、一日1時間の読書で追いつくことはできないので、実質的には、本を読んだ量によって、向いているかどうかが決まってくる部分もあります。

・柔軟な発想ができるか

・本質を見抜く「慧眼」的な視点があるか

・文章を書くことができるか(どれだけ本を読んできたか)

・(素直に学び取ることができるか)

72-5 あなたが〇の部分なら

もしあなたが、以下の図の中で、〇以上の部分に該当するのであれば、小論文の対策はちょっとでOKです。

そして、ここからが大切なことですが、慶應合格者は、少なくとも今までの時代に関しては、△の部分と〇以上の人で構成されていると考えて差し支えありません。

もともとできる人が、普通に合格しているケースが非常に多いということです。

72-6 たった一つの解決策

それでは、向いていない人や、スキルレベルが低い人は、もう合格できないのでしょうか。

たった一つだけ解決策があります。大きく点数を引き上げる指導を選択して、なるべく早く、しっかりと学ぶということです。

・ゴルフがうまい人は、なるべく早くから時間をかけていた人です。

・英語がうまい人は、なるべく早くから時間をかけていた人です。

・テニスがうまい人は、なるべく早くから時間をかけていた人です。

・野球がうまい人は、なるべく早くから時間をかけていた人です。

もう一つ大事なことがあります。

適切な学びでドカンと実力を引き上げるということです。全国日本一を量産する学校は、やっていることが根本的に違うことが少なくありません。

空手でも野球でも、陸上でも、なんでも同じです。強い学校は毎年強いのです。スポーツ選抜をしない学校も毎年生徒を育てて、インターハイで上位に食い込みます。教えられていることが違うからです。もともと、伸びる考え方のもとで、伸びることをやっているからです。

72-7 できる人の合格者と同じことをやっていないか

(あの人はこうやってうまくいったんだ・・・じゃあこうすればいいか)

こんな風に考えてしまっていませんか?

もしあなたが、何かをやり、うまくできない場合、そもそもできる人と同じ練習メニューになってしまっているという可能性を疑ってみましょう。もちろん、小論文でうまくいくかどうかは、そこだけでは決まりません。

72-8 ワンパターン解法は、できない人の救済策にはならない

学年ビリのギャルが慶應に合格した・・・なんて話が一時期有名になったことがありました。この話については、非常に珍しくない事例であると私は認識しています。なぜならば、学年ビリということは、バカということでもなければ、小論文がダメということでもなければ、「慧眼」などと言い、物事の本質を見抜く力が無いこととは、何の関係もないからです。

成績が抜群にいい人がノーベル賞を取らないのと同じで、学校の成績がいいことと、本質を見抜く目があるかどうかは別の話です。従って、学年ビリでも「小論文に向いている人だった」ということは往々にしてあります。

もう一度図をみてみましょう。一番右側です。

〇か△になれば、合格する可能性が十分にあります。従って、学年ビリの人が慶應に受かったとしても、非常に普通の現象と言えます。

映画はハートフルなものかもしれませんので、それはそれ、これはこれで、冷静に現象を観察すると、別の見え方もあり得るということです。

一心に物事を信じているとかなう・・・というように、シンプル化することは大切ですが、そこだけを見ると、何が起こったのか、理解できなくなってしまいます。願ったのにかなわない・・・おかしい・・・となってしまいます。

ワンパターン解法で受かる人がいるのも上記の現象と全く同じです。つまり、一番右の列の人は、どちらにしても受かる可能性があると言えます。方法論の問題ではないということです。これはあくまでも、受かるかどうかだけで現象を見た場合の話です。受かるかどうかだけで現象を見ていくと、何が起こっているのかよくわからなくなります。だからこそ、定量的な数値が大切になります。定量的な数値とは、一つには模試の結果です。

72-9 あなたが「小論文が苦手な人」である場合

もしあなたが、小論文が苦手な人なのであれば、繰り返しとなりますが、解決策は一つです。適切なドカンと伸びる学びをなるべく早く受けることです。

今度は横の軸ではなく、縦の軸を見てみましょう。

要は、〇の部分へ自分を持っていくゲームです。完全に〇の部分まで移動できなくても合格できます。考え方の問題だと思ってください。あなたが仮に向いていなかったとしても、しっかり適切に勉強して準備できれば、合格レベルまで引きあがります。また、あなたが、仮に文章を書くのが苦手だったとしても、英語や歴史、数学を勉強することで慶應に受かるでしょう。

△の部分の人・・・他の科目でカバーすれば受かる

〇の部分の人・・・他の科目が弱くても受かる

72-10 注意点

注意点は、×なら何がどうなっても受からないということです。私の経験から言えば、英語や歴史がどんなにできても、×の部分になってしまうと受かりません。だからこそ、適切な指導を受けること、適切に学ぶことが重要です。

いろいろな理由があります。素直に学べなかった、そもそも教えられている内容が不適切だった、点数が上がると思ったら、下がる指導内容だった・・・こういう悲劇もあります。

もう一つ注意点があります。

ワンパターン解法でも、一番右側の人は受かる可能性があるということです。

自分に何が起こっているのかをしっかり把握し、勘違いせず対策を行っていきましょう。

戦略が一番大切です。そこで全部決まります。

72-11 どうしても不安な人へ

このページでご紹介した内容について、不安な人もいるかもしれません。逆に言えば、だからこそ、「慶應大学絶対合格法」に書いた6アタックストラテジーが大切になってきます。

この本に書かれているアプローチで学習すれば、非常に受かりやすくなります。それでも受からない場合は、このウェブbookでも繰り返し述べているポイントが原因であることがほとんどです。

つまり、勉強不足、素直に学ぶことができなかった・・・などのちょっとしたことが原因になっています。

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」

「慶應SFC小論文対策4つの秘訣合格法」慶應SFCダブル合格の講師が運営する「慶應SFC進学対策専門塾」で、指導してきた秘訣を公開。慶應SFCダブル合格5年連続輩出、慶應SFC全国模試全国1位輩出、慶應大学全国模試2年連続日本一輩出の実績を出してきた著者が、その経験からどのような小論文対策が有効なのか、慶應SFCの小論文対策はどうやるべきかについて詳しく解説。

詳しくはこちら

小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム

慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス

※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。