「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

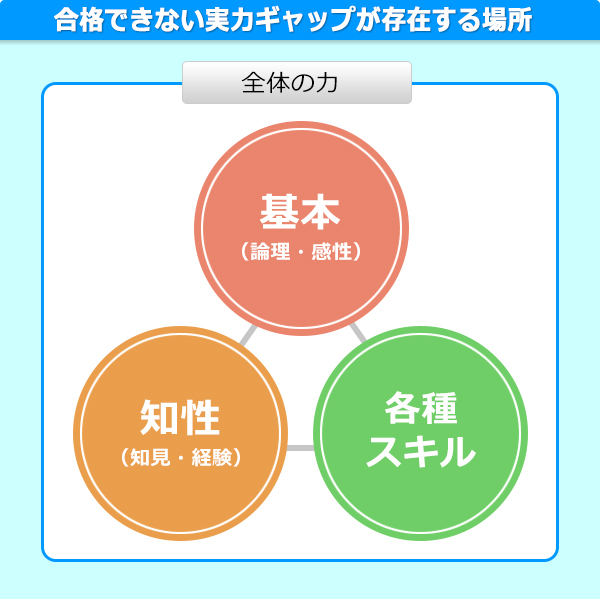

なぜあなたは合格できないのでしょうか。何が足りないのでしょう。もしあなたが書く小論文について、理想的な状態と今を比較して、どのようなギャップが存在するのかを図式化すると、次のようになると思います。

【合格できないギャップが存在する場所】

①基本力・・・(論理と感性に詳しくなり、適切な指導を受けることで強化可能)

②知性・・・(本を読み、スキルアップすれば強化可能)

③各種スキル・・・(理解を深め、指導を受ければ強化可能)

もちろん、細かい点を挙げていけば、いくらでも細かい点を挙げることはできると思います。例えば、知能、各種適性などについては、細かい点を挙げていくときりがないでしょう。なぜその手の話をここでいちいち取り上げないのかと言えば、取り上げても仕方がないからです。

あなたの気持ちとしては、細かいことはいいからさっさと受かる方法を教えて欲しいというものだと思います。それをお話するために、最低限知っておかなければならないことだけをここでご紹介しています。

《補足》

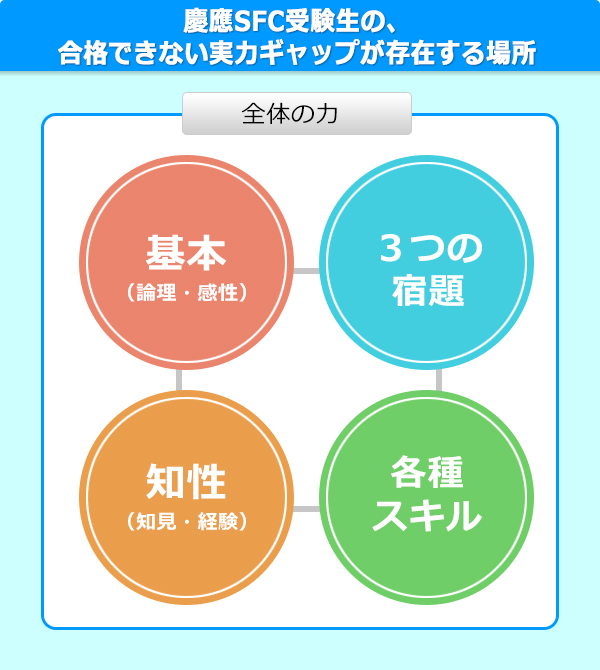

慶應SFC受験に関しては、上記の3つに加えて、私が「3つの宿題」と呼んでいる対策が必要になります。つまりこういうことです。

【慶應SFC受験生の合格できないギャップが存在する場所】

①基本力・・・(論理と感性に詳しくなり、適切な指導を受けることで強化可能)

②知性・・・(本を読み、スキルアップすれば強化可能)

③各種スキル・・・(理解を深め、指導を受ければ強化可能)

④「3つの宿題」(政策構想・研究計画・商品サービス企画)・・・(本を読み考察考案し指導を受ける)

28-2 どうやって実力ギャップを埋めるかは戦略

実力のギャップにどのようなものがあるのかということについては、大事な問題ですが、もっと大事な問題があります。どうやって実力ギャップを埋めていくのかという問題です。

例えば、英語の勉強方法について考えてみましょう。英語の実力ギャップはどのようなところにあるでしょうか。この点については、様々な考え方があると思います。例えば以下のように分解したとしましょう。

これらのギャップを埋めるのに、なんでもいいからギャップを埋めていけばいいという考え方では、失敗してしまいます。その理由は、「学習の波及効果」や、「問題点の克服」が考慮されていないからです。

問題点の克服とは、学習を進める上で発生する問題を克服することを指します。ほとんどの受験生は「たくさん覚えることができない」という問題を克服することができず不合格になっています。何も考えずに勉強すると覚えても覚えてもどんどん忘れていき、いっこうに実力が高まらないという事態が発生します。

学習の波及効果が考慮されないなら、無駄な学習ばかりをやってしまうようになるでしょう。効率が極端に下がるということです。

小論文もこれと同じように、何をやれば学習の波及効果が大きいのか、どうすることで実力ギャップを効果的に短期間で埋めることができるのか、どのような問題点が存在しており、どうすることで実力を飛躍的に高めることができるのかということが考慮されていなければなりません。

何も考えていない場合、とりあえず実力にギャップがあるんだから、いろいろ(やみくもに何も考えずに)何かしらを練習しよう!という考えになってしまいます。

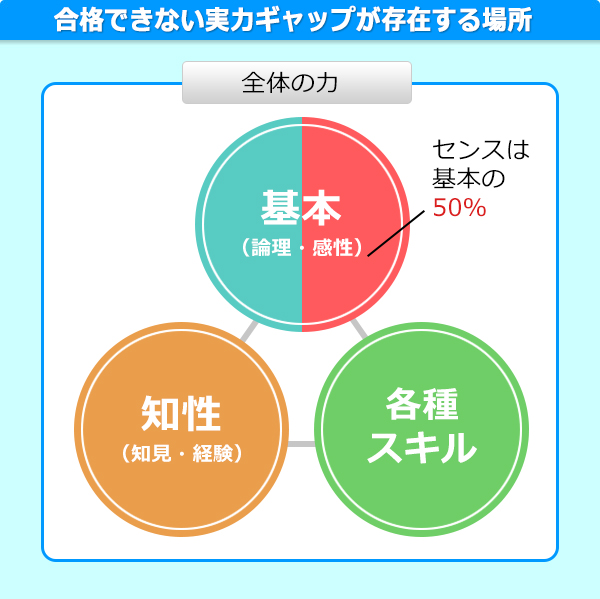

ここまでで、どこに合格できない実力ギャップが存在するのかについてご説明しました。今度はもう少し細かく見ていきましょう。「合格できない実力ギャップ」のうち、基本の力は「論理」と「感性」に分けることができます。図式化すると、以下のようになります。

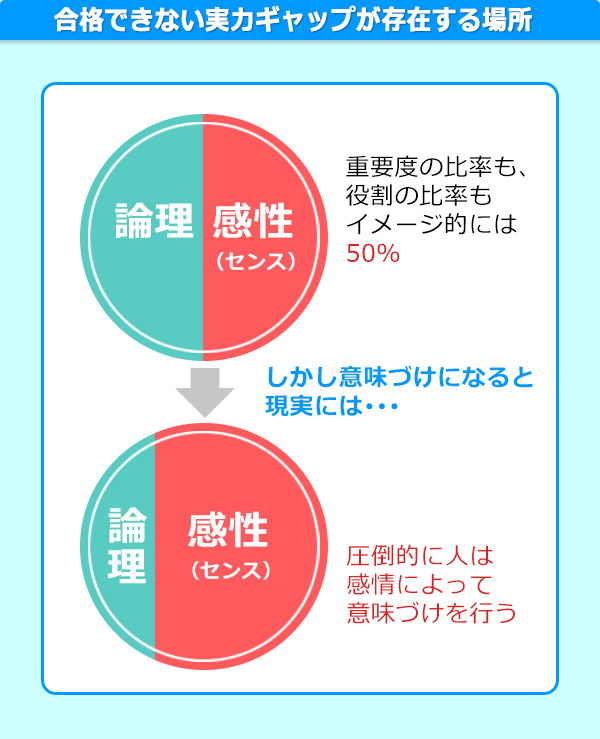

こうやって概念図を見ると、基本力のうち、感性(センス)は約50%ほどだと分かると思います。ただ、これはあくまでも、説明のための概念図です。現実には、これらの「合格できない実力ギャップ」は、どのように影響力を持つのでしょうか。以下のような影響力を持ちます。

この授業では、右脳がどれだけ大きな役割を果たしているのか、大きなポテンシャルがあるのかということについてお話をしてきました。この点については、左脳は1秒間に約20ビット、右脳は1秒間に1千万ビットの情報が流れるという考え方があります。それほどに、右脳には大きな可能性があると考えておくといいでしょう。杓子定規に数値を鵜呑みにしましょう!とは、言いませんが、いずれにしても、右脳には、考える際にも、人に感情的な影響を与える際にも大きな役割を果たす力があります。

人は感情の生き物であると言われます。多くの人は、知性的に振る舞い、客観的かつ論理的に物事を分析しているように話すものですが、現実には、そうではありません。人は多分に感情的に反応し、感情的に考え、最後に論理的に意味付けを行います。

東京大学である消費行動について研究が行われたことがありました。私達が意思決定を行う際に、購買決定のシーンほど論理的に頭を使わなければならないシーンはないわけですが、このようなシーンでは、多くのケースで感情が大きな役割を果たすことが分かっています。

それでは、小論文の採点の際に、人は感情的に点数をつけてしまうことはないのでしょうか。この点については、無いとは言いきれないでしょう。デリケートな話題なので、少しオブラートに包んでいます。塾の授業や個別指導では、勘所をストレートにお話することも珍しくありません。

このような仕組みがあるため、私は塾で「感情設計理論に基づいた文章指導」を行うことがあります。

最初から評価されやすいように文章を設計する方法があります。その方法とは、読み手のパーソナリティーの類型に応じて、文章を設計する方法です。

このように考えると、感性を働かせることがどれだけ大切かが分かるでしょう。感性を殺して小論文の答案を設計していくと、感情が大きな役割を果たすわけですから、あなたの小論文の点数はドーンと大きく落ちてしまうことがあります。

また、感性を働かせて文章を読めば、速読ができるようになります。考える時も、本を読む時も、文章を書く時も、感性をフルに活用すれば、それだけあなたのパフォーマンスは上がります。

言い換えれば、最初から感性をどのように使うかを考えることが、トータルな学習の波及効果を考えた際に、得策だということです。勉強するのはいつでもいいから、とにかく試験本番までにいくらかギャップが埋まればいいや・・・という考えでは、このギャップは効果的に埋まらないばかりか、学習の生産性もグッと落ちてしまいます。

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム

慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス

※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。