「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

17-1 問題解決能力が評価の対象となることがある

17-2 大切なことは問題解決をハウツーと考えないこと

世の中の問題は、ハウツーで解決できることもありますが、ハウツーでは解決できないものもたくさんあります。特に解決しようとしている問題の難易度が高い場合、ハウツーでは問題はなかなか解決しません。

例えば、アイフォンやアイパッドを世に送り出したスティーブジョブズは、その製品制作過程にあって、デザインを大変重視しました。デザインを重視することはハウツー化できるでしょうか。方法化できません。

もともと、アイフォンや、アイパッドなどに事業リソースを投下していくという判断が、当時のアップルにとっては合理的な選択とは言えないものでした。当時のアップルは赤字の状態であり、ここでスティーブジョブズが代表者になるのです。その後、赤字部門であった分野に少ない事業リソースを投下し、業績がV字回復します。このような逆転劇は、問題解決の教科書に出てくるようなハウツーやフォーマット型の思考では決して実現しません。

問題解決能力が慶應大学で試される・・・それならば、問題解決の方法を教えてほしい。その問題解決の方法を教えてもらえば、問題を解決できるようになるのだから、受かるだろう・・・とは考えない方がいいということです。

17-3 方法論としてのアプローチと、その逆のアプローチが存在する

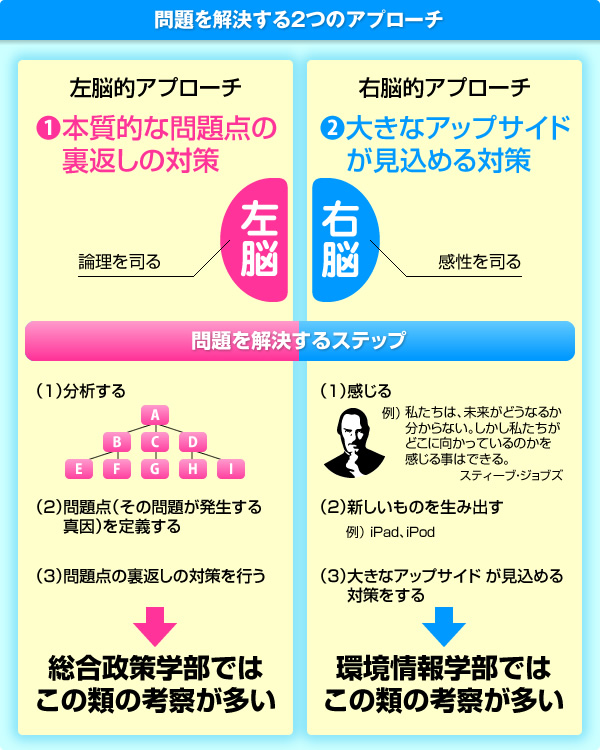

物事を解決する方法は、大きく原理的に2種類あります。

こちらの記事で紹介している図がそれにあたります。

http://presidentfamily.com/juken/4647

左のアプローチと、右側のアプローチがありますよ。

原理的には、この2種類が存在すると考えてください。

17-4 どんな人の問題解決能力が高いのか

もし、問題解決能力が高い人が分かってしまえば、それは大変なことです。ここでは、私が知っている範囲で、勘所をお話ししましょう。どうやれば合格できるかをいくら話したところで、問題解決能力を見る大学に合格できるわけではありません。それよりも、どうあるのか。どういう人が受かりやすいのかを知る方が有益なこともあるでしょう。

どんな人の問題解決の力が高いのでしょうか。一つ言えることは、イメージで考え、自由に考える人です。

例えば、経営の神様と今の時代でもあがめられる旧松下電機の故松下幸之助氏は、「経営は芸術だ」と説きます。経営は原則として問題解決の連続なわけですが、神と言われた人が、経営を芸術とみなしているのは、大変面白いと私は感じてしまいます。彼がイメージで物事を考えていた一つの事例と言えるでしょう。

私のお師匠さんである大前研一氏も、思考する際には、大きな用紙の右側に余白を作り、発想を展開する思考方法をとっていたそうです。東大卒が150くらいのIQで天才と言われることもあるようですが、大前氏は、IQが200を超えるというよくわからない数値だそうです。

問題解決というのは、全体最適のことです。物事を部分最適化させても、一般的に世の中の問題は解決しません。物事を改善する(今よりもチョットいい状態にする)には、部分最適でも構いません。しかし、根本的に物事を解決したり、大きく解決しきるには、全体を最適化させる必要があります。

17-5 発想の軸を作り、発想を展開させる

問題を解決するには、何らかの意思決定が必要になります。その意思決定される内容は、何らかの方向性案として発案されたものです。それではどうやってアイディアを生み出していけばいいのでしょうか。

アイディアを生み出す際には、全面的にイメージで考えるのがもっともよいやり方ですが、発想が貧困になってしまうこともあるでしょう。そういう場合は、いくつかの発想の軸から発想を展開させることが大切です。

アイディアは原理的に言えば、自由に発想するか、限定的に発想するかのどちらかです。したがって、私がお勧めするのは、以下の二つのアプローチです。

発想軸を用いた発想法については、拙著「牛山慶應小論文7ステップ対策」(エール出版社)にも掲載しています。練習問題なども掲載されていますから、まだ読んでいない人は必ず読んでおきましょう。

ここでもお話ししたように、一つのコツは、まず先に感性的に考えることです。そのあとで、具体的に論理的に考えるのが思考のコツになります。観や推測だけでものを言わないことは大切です。しかし、もう少しこの考え方を詳しく言えば、観や推測だけでものを言わず、論理的に裏付けをとることが重要ということになります。小論文試験では、一般的な研究活動と違い、基本的にデータを取得することができません。したがって、資料問題が出され、データを扱う能力があるかどうかを見られるか、あるいは、どのようなデータを取得するかを考える力があるかを見られるか、あるいは、立論などをさせて、演繹的に論理思考ができるかのどれかを試されるのが一般的です。論理思考に関してはということですよ。

【一般的に小論文試験で論理思考が試されるパターン】

17-6 発想した内容を評価し、選択肢を絞り込む

問題の解決策として、いくつもアイディアを出した後に、そのアイディアを絞り込んでいきます。この時、複数の指標で評価する方がいいでしょう。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。

「小論文技術習得講義」

「小論文技術習得講義」分かるから『書ける』に変わるにはどうすればいいのかを詳しく書きました。

詳しくはこちら

「慶應小論文合格バイブル」

「慶應小論文合格バイブル」「早慶模試で全国1位」、「慶應大学4学部合格」、「慶應SFCダブル合格」、「全国模試10位以内多数」の「慶應小論文専用」対策書籍の最新版がリリース

詳しくはこちら

「牛山慶應小論文7ステップ対策」

「牛山慶應小論文7ステップ対策」どんなに過去問題を解説してもらっても、感覚的にいつまで経っても解けない・・・そんなお悩みを解決(慶應SFC受験生必読 データサイエンス系問題の練習・解説あり。)

詳しくはこちら

「小論文の教科書」

「小論文の教科書」「東大、京大、東大大学院、医師(東大卒)、会計士、博士(東大)、難関国立大出身者、旧帝国大学卒の医師、会計士」が集まるMBAコースでTOPの成績優秀者になった秘訣を伝授!

詳しくはこちら

小論文対策講座(単科)⇒7日間プログラム

慶應大学への進学を全面サポート(通信制塾)⇒慶應クラス

※慶應クラスは、一般入試はもちろん、AO・FIT・推薦入試の対策も含みます。