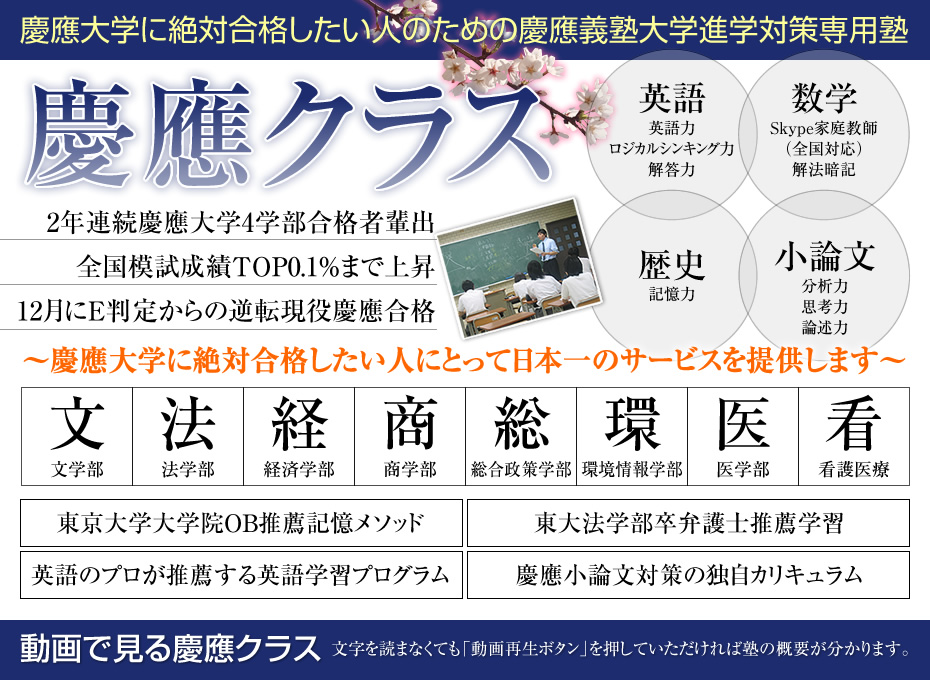

慶應クラスはどんな塾なのか?

時間がない、今からでも間に合わせる対策を早々に検討したい方は、下の画像をクリックください。↓

今からでも間に合わせるコースはこちら↑

はじめに

ここでは、牛山が「慶應クラス」について、話口調でさらに具体的な内容を希望する人のために、ご説明します。

少々長くなりますが、塾に関心を寄せてくださっている人に、いい加減な説明はできません。どこまでも詳しくご案内致します。塾の直接的な説明だけではなく、なぜこのような塾になっているのか、背景についても、いくらかお話し致します。

あなたはきっと塾の良し悪しを判断しようとして、この記事を読んでいると思います。多くの人は、『塾の中身』を考えません。そのことで、判断を誤ってしまう人が少なくありません。以下にご紹介する合格者は少なくとも塾の中身を考えた人たちが少なくありませんでした。

『牛山先生の添削をたよりに何度も書き直しました』 慶應大学総合政策学部合格 境 祐梨さん

『有難う御座いました』 慶應大学医学部合格 前田ノリヒデさん 保護者の前田健一さまより

『4学部合格 慶應大学・経・法・総・環合格』 林 匠太郎さん

『4学部合格 慶應大学・経・法・総・環合格』 辻本 新さん

『やってみてダメならやめたらいい』 慶應大学総合政策学部合格 間瀬 海太さん

『長時間の勉強が可能になった』 慶應大学合格 佐藤 立摩さん

『牛山先生の指導は的確』 慶應大学合格 後藤 圭さん

『一番胡散臭くて一番良かった』 MBAホルダー 中垣 ひとみ様(保護者様)

『本番で簡単に感じられた』 慶應大学法学部合格 星 史人さん

『小論文指導がきめ細やかだった』 慶應大学 法学部、文学部、総合政策学部合格 匿名希望

『全国6位に上昇』 慶應大学 総合政策学部、環境情報学部合格 平井祐樹さん

『E判定から着実に実力養成できた』 慶應大学 環境情報学部合格 守矢拓海さん

『指導に一貫性があり、迷いが消えた』 慶應大学 環境情報学部合格 生澤和史さん

『1万人中10位に上昇』 慶應大学 総合政策学部合格 中村太一さん

『一番胡散臭くて、一番よかった』 慶應義塾大学総合政策学部合格 中垣 拳君

『他の通信添削では指摘されない点を指摘してもらえた』 慶應義塾大学環境情報学部合格 K君

『英語で二度日本一になった』 慶應大学 環境情報学部合格 梅村 陽介さん

『この人についていこうと思いました』 慶應義塾大学 総合政策学部合格 李 聖愛さん

『小論文の本質を理解できました』 慶應大学環境情報学部合格 神谷 優太朗さん

『浪人も覚悟していました』 慶應大学合格神谷さんの保護者様

『最初は疑っていました』 慶應義塾大学環境情報学部合格 長島 禎さん

『模試で全国10位以内』 慶應義塾大学環境情報学部合格 Mさん

『信じてやってみようと思った』 慶應大学 環境情報学部合格 常井 裕輝さん

『「考え方」を身につけることができる』 慶應義塾大学政策メディア科合格 Uさん

『これより詳しいものはない?』 慶應義塾大学環境情報学部合格 三澤 昌平君

『色々とお世話になりました』 慶應義塾大学大学院法務研究科合格 Nさん

『慶應大学経済学部・文学部に合格』 慶應大学経済学部、文学部合格 大塚 満里菜さん

『慶應大学経済学部に合格』 慶應義塾大学経済学部合格 E君

『本当に本当にうれしいです』 慶應義塾大学文学部・早稲田大学4つの学部・明治大学・学習院大学合格 Sさん

『(この方は本物だ)と思った』 慶應義塾大学経済学部合格 Nさん

『最適な教材でした』 慶應義塾大学総合政策学部・上智大学・武蔵大学合格 葛上 洋平君

『全国で1位になりました』慶應義塾大学総合政策学部合格 Tさん

塾の中身とは何でしょうか。それは、単なる「有名度」や、「世間の評判のように見せかけられた評判操作の記事」などではなく、『具体的にどうやれば、自分が合格できるのかという内容』と、塾のサポート体制のマッチ度合と言ってもいいかもしれません。

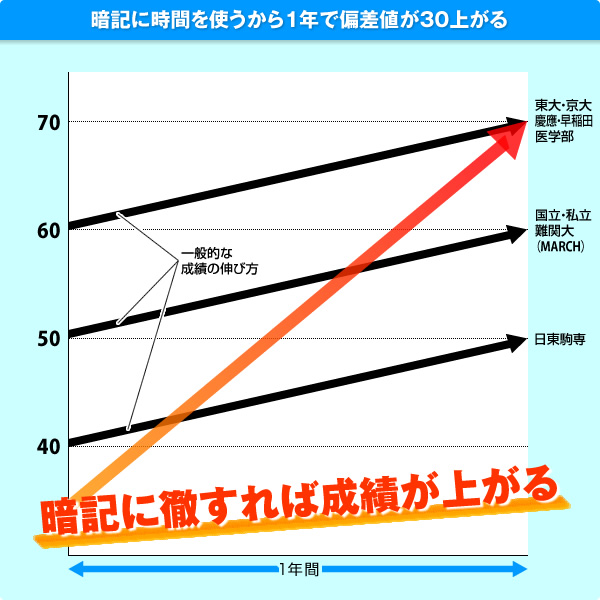

例えば、どこの塾は偏差値が上がるのかを気にしている人はいますが、そもそも偏差値とは何か、どうやれば上がるのかということを気にしている人は多くありません。

例えば、どこの塾が小論文の点数が上がるのかということを気にしている人はいますが、小論文の点数はどうすれば伸びるのか、何が合格できない本質的な問題点なのかを気にする人はいません。

例えば、たくさん記憶すれば合格できることは分かっているけれども、どうやって他の人が実現できない記憶量を実現するのかに関心がある人は多くありません。

例えば、合格者が出ていることを気にする人は多いですが、英語は具体的にどうやれば伸びるのか、それはなぜなのかを気にする人は少ないのです。

一言で言いましょう。要は、「自分は合格するために何をすればいいのか」に関心がある人は少なく、「丸抱えの合格(そこに入れば勝手に合格するのではないかということにかける)」を望む人は多いのです。しかし、残念ながら丸抱えの合格を望む人は、大変不合格になりやすいのです。

慶應大学に4学部合格した辻本さん(大学在学中に公認会計士担当試験合格)は、合格インタビュー後に、「慶應大学絶対合格法」を読み、感想を聞かれてこう一言だけ答えました。「言っていることに矛盾が無いと思った」これは、自分の頭で考えているということです。しかし、慶應大学に高い確率で合格する方法などあるはずがないとか、大手予備校が最高に決まっているという先入観から物事を考える人が多いのです。

多くの受験生が抱えている問題点とは?

丸抱えの合格を多くの人は希望している

多くの人は、どこかの予備校や塾にお世話になることで、そのままパッと合格することを希望しています。従って、慶應クラスについても、そのように考えている人は少なくないでしょう。

しかし、このように、エスカレーター式に合格することばかりを考えていると、塾の売り文句としての合格率などに一喜一憂するようになってしまいます。合格率は第一に嘘が多く、あてになりません。

マーチや関関同立までを含めての合格率を発表すれば、高い合格率になるのは当たり前です。また、それらの大学を受験するように強く推奨する塾では、これらを含めた合格率は高くなります。一方で、東大専門や京大専門の塾では、合格率は低くなって当たり前です。「偏差値が高くない大学」を受験しないからです。中には100%の合格などと謳う塾まで存在します。そのような売り文句を無邪気に信じてしまう人も中にはいるようです。

受験生はこの麻薬(なるべく楽して受かる道)に弱いものです。私はある受験業界の人間から次のようなことを聞いたことがあります。

「ほかの塾は、95%の合格率なんて言っていますけど、あれは嘘です。私たちの会社は正真正銘の合格率を出しています。だから85%の合格率なんです。・・・・・ってね。まぁ、この85%っていうのが、そもそも嘘なんだけどね。ワハハハハハ」

受験生は、ネットの書き込み(よいと評価するものや悪いと評価するものの両方)を無邪気に信じていることが多いのですが、ネットに書き込まれているものは、このようなものが多いことも認識しておく必要があります。

合格率があてにならない理由はまとめると以下のようになります。

(1) 学力に差がある生徒が入ってくるため

(2) 塾の方針によって合格率は大きく変わるため(ハイクラスの受験生を対象とした塾か、逆転合格を売りにする塾かで入ってくる学生のレベルが全く違う。)

(3) そもそも嘘の合格率を発表する塾が多いため(嘘、あるいは、2年以上在籍、選抜クラス、偏差値の低い大学も含めるなど、合格率の基準があいまい。)

(4) 疑心暗鬼で疑いの目で見ながら参加だけする生徒が存在するため(塾に在籍しても、特定の本のやり方を信奉している、勉強のやり方に自信があるなどで、塾の方針を無視する学生も多い。)

(5) プライドが高く、言われた通りにできない生徒が多数存在するため(特に慶應大学志望者はこのタイプが多い。)

(6) 難易度が低い大学も含めた合格率と比較することに意味がないため(最難関だけの合格率と、その他も含めたトータルの合格率を比較することに意味が無いため。)

(7) 合格率を把握できない塾も多いため(そもそも合格したからといって塾に報告する義務があるわけではなく、塾に強制力があるわけでもないため。)

(8) 入塾の時期が直前の時期という生徒も多いため。(指導の良さは、直前からの場合ほとんど意味が無い。1か月前、3か月前だけではなく、半年前なら塾の指導が良ければ合格するに決まっていると決めつけている人も中にはいるが認識論。)

(9) 勉強しない学生も多いため。(めいいっぱい勉強する学生の方が珍しい。)

(10) 極端な条件の人間を元に確率を出すことに意味が無いため。(仮に慶應医学部、東大医学部合格100%と当塾が述べても何の意味も無いが、当塾の場合、数字上は100%になっている。その理由は慶應医学部受験生をサポートすることが稀であるため。)

ポイントは、二つあります。一つ目は、要は、合格するかどうかの因子は塾にだけ存在しないということです。やる気、塾の方針に従う度合、入塾の時期、本人の素養(能力面)、英語の学力到達度、小論文の能力、メンタルブロックの有無(こんなやり方は普通ではないなどと感じるか、すぐに受け入れるか。)信頼関係の度合などです。従って複数の重要因子について、相関分析をするのであれば、一定程度正確な分析ができますが、母数の性質や条件が異なる表面上の数値である確率の数字を比較することに何の意味も無いということです。例えば塾の方針に従う度合が強いことと、合格率の相関などについては、かなり当塾の場合、強い相関があります。一方で、「プライドが高い」、「疑心暗鬼で塾の方針に強い疑いがある」などの場合、かなり強めの負の相関があります。つまり、「プライドが高く塾で言われた通りにできない人」や、「我流で勉強する人」は、私の塾で学んでも、私の言うことと真逆のことをずっと貫くことになるので、合格しにくい結果になっているということです。

二つ目のポイントは、信じるのか信じないのかという二元論が頭の中で繰り返されていることにあります。

ところが、 そもそも受験は信じるか信じないかの対象ではなく、論理的に考えれば分かることばかりなのです。

それにも関わらず、何かを信じたり、信じなかったりする人は、多くのケースで、ネットでの評判操作に見事にはまってしまいます。

インターネットの匿名情報を信じてしまいがちです。しかし、インターネットの匿名情報は、1件あたり数百円程度で業者が請け負っていることなどをあなたはご存知ですか?

大手書籍販売サイトのアマゾンへの自作自演レビューや、2ちゃんねるなどの掲示板サイトへのネガティブキャンペーンを行う人たちがいます。匿名の情報なので、誰が書いているかは分かりません。一人があたかも複数人いるかのように見せかけて、評判操作を行うこともあります。ここまでする理由は、多くのケースでビジネスのためです。競合するサービスについて、悪評を流すことで、自社に顧客が流れてくることを見込んでいるのです。まんまとこのような評判操作にはまるのは、何かを「信じたり、信じなかったりする人」です。あまり自分の頭で物事を考えない人と言えます。

これは良いと判断した人が、全国1位、MIT博士課程進学

「これはよい」と自分で判断する人がいる一方で、何かを「信じたり、信じなかったりする人」がいます。自分の目で内容を確かめようとする人たちです。拙著「小論文技術習得講義」を全ての小論文本の中からチョイスして子供に与えた方がいます。その子は、慶應大学に現役合格し、世界一の理系大学マサチューセッツ工科大学の博士課程に進学しました。彼は大学に入学してからも、小論文の勉強で教わった思考技術が役立ったと言ってくれています。

拙著「慶應小論文合格バイブル」と「小論文の教科書」を子供に薦めた親御さんがいました。この子は、私が運営する小論文の塾に入り、小論文の成績が、模試で全国1位になりました。添削も受けました。そして慶應大学に合格しました。

共通することは何でしょうか。ネットの匿名情報(自分の名前を隠しているか、偽名の佐藤、田中などのハンドルネームのようなものを使う。)に惑わされていないということです。

私は他の塾の評判をいちいち気にすることはありません。何を言い、何をやっているかで、判断します。サンプル数が少なすぎる合格実績など気にしたこともありません。何を言い、何をやっているかで判断します。結果は後からついてくるものです。従って、今どうかを見抜かなければなりません。ここに17歳の学力が低い男の子がいたとします。この子のことを周囲の人は馬鹿にしたとしましょう。しかし、その子の目にきらりと光るものがあり、本気の決意があれば、彼は東大医学部に合格することもあるでしょう。教育者は、実績ではなく、彼が何を言い、何を思い、どのような判断ができるのかを見抜かなければなりません。今までの偏差値が低いからお前には才能が無いなどと考えるのは教育者としても失格です。塾も同じです。外見ではなく、中身を見る必要があります。

なぜならば、どんなに規模が大きな塾でお世話になろうとも、どんなに世間の評判がよい塾でお世話になろうとも、結局点数をもぎ取らなければならないのは、「あなた自身」だからです。その真実の瞬間の前では、塾の評判も、規模も何の力も何の関係もありません。あなた自身がこの世の中の原理原則に照らして、学習を行うことで現実に点数を確保する必要があるのです。従っていかにして試験本番の「真実の瞬間」で点数を取るかという問い以外に、受験で重要な問いは存在しません。

どうやれば、慶應大学に合格できるのか?

自分が点数をもぎ取る必要がある

ここで大切な考えがあります。「丸抱えの合格」を望むのではなく、結局自分が合格をもぎとらなければならないということです。

私も17歳くらいの頃には、様々な教材を購入しました。しかし、どれも満足のいくものではありませんでした。要は、購入は失敗だったということです。多くの教材や「何らかのコース」は、「効果的なもの」ではありませんでした。単に、少し何らかの対象について、対策が可能になる程度のものでした。

記憶を強化することや、英文を読むことができるようになること、英語の偏差値を上げることなどについては、様々な「言い分」が世の中に存在しています。端的に言えば、あなたが合格する!という類のものです。しかし、どれも実質的にはそれらの言い分とはかけ離れたものだと私は認識するに至りました。だからこそ、私自身が自分で記憶や学習、第二言語の習得について研究することを決意したのです。

結局、試験ではあなたが自分で点数をもぎ取らなければならないのです。

そのために必要なことは何でしょうか。

慶應大学に合格するために必要なことは、英語の試験で8割程度取ることができるようになり、地歴・数学で8割程度取ることができるようになり、小論文でTOPになることなのです。何かを信じる必要はありません。信じていいのか、信じなくていいのかなどと悩む必要もありません。何かの売り文句を信じる必要もありません。要は、試験本番で、8割程度の点数をもぎ取る実力をつけることができればいいのです。

そのために何が必要かを考えれば、自ずとやるべきことは明らかになります。しかし、丸抱えの合格を「信じたり信じなかったり」ということで頭がいっぱいの人は、肝心要の自分自身の合格が何で決まっているのかということについて思考放棄をしてしまっているのです。こんなにもったいないことはありません。

もう一度言います。結局あなたはどのような選択をしても、自分で点数をもぎ取らなければなりません。どこの塾がいいのか、どの問題集がいいのかと考える前に、8割の点数をもぎ取るためには、何が必要なのかを考えなければなりません。

その答えは、記憶量と解答力にあります。

試験の点数は記憶だけでは決まりません。しかし、英語と地歴・数学に関しては、8割の点数は解法パターンや答えを知っているかどうかだけで決まっています。世間一般で言われる、「頭のよさ」とは、日本では、記憶量にすぎません。覚えていれば偏差値が高く、覚えていなければ点数は低いのです。たくさんのことを覚えきった人は、「頭がいいんですね」「天才ですね」「すごいですね」などと言われ、あまりたくさん覚えることができなかった人は、良い評価を受けにくい社会になっています。要は大量に記憶できるか、できないかだけです。

しかし、大変不思議なことに、では大量に記憶するにはどうすればいいのかというシンプルな問いを発する人はほとんどいません。どこの塾がいいのか?などと考えてしまうのです。自分の合格は8割記憶で決まっているのに、他の人の2倍、3倍覚えるにはどうすればいいのかということについて、無関心なのです。このような馬鹿げたことがあるでしょうか。何かを「信じたり、信じなかったり」する必要は少しもありません。私は「牛山先生を信じていいですか?」と聞かれた時は、「信じなくていいので、考えてください」と答えることにしています。そのために必要な判断基準はこの文面もふくめて、常に約20冊程度出版してきた書籍や、メールマガジンなどでお伝えしています。

記憶量を高めるには「記憶密度を高める」か、「その際の実行率を高める」か、「より一層インパクトのある刺激に変えるか」しかない

物理的に記憶は存在します。記憶とは、あなたの頭の中に存在する記憶を司るニューロンという神経細胞が発する電気的な信号のことです。神経細胞が電気的につながると、記憶が生成され、あなたは何かを思い出すことができるようになります。この仕組みから逆算して考えた場合、記憶の量を高めるには、時間当たりの記憶生成量を増やすか、記憶効果を高めるかのどちらかしかないのです。換言すれば、「時間当たりのニューロンへの刺激回数を増やす」か、「その際の実行率を高める」か、「より一層インパクトのある刺激に変えるか」しかないということです。

「どの塾がいいのか」などと考える前に、あなたは真剣にいかにして記憶密度を高めるか、いかにして記憶効果を高めるかを考えなければなりません。そこを考えずに、表面上の比較検討することがナンセンスな合格率を調べようとしてみたり、嘘が多い合格率を信じていいかどうかについて頭を悩ませるのは時間の無駄です。その先に答えはありません。そもそも塾は本当の合格率を把握することすら困難なのです。(いちいち合格したかどうかを塾に言う義理は受験生には存在しないため。)

人がいわゆる「長期記憶」と呼ばれる忘れない記憶を作るには、「繰り返しの回数」か「インパクトが強い記憶かのどちらかが重要であることが脳科学、心理学の研究により分かっています。

記憶の密度は、やり方と時間の確保で決まる

試験というのは、「神経衰弱モドキの記憶ゲーム」でしかありません。(この表現は、東大・京大・慶應・早稲田の文系理系に合格し、東大医学部に進学した人の表現です。)この記憶量競争ゲームに勝つには、やり方を変える必要があります。10分で一つのことを覚える人と、10分で30個を覚える人では、勝負にならないということです。「何十倍も差がつくことなどありえない」とあなたは思うでしょうか。そんなことはありません。こちらの数学の勉強についての映像をご覧ください。

~本当に効果的なの?~

倍速再生可能です⇒:

問題集のやり方が非効率的な人は、歴史でも時間当たりの記憶量が減ります。また、英語についても同様のことが言えます。やり方で大きく時間当たりの記憶生成量は変わります。しかし、受験生は多くの場合、「力がつく問題集」はどれかということに関心があります。どれも力がつくのですが、最終的にたくさん覚えるという発想が欠落しているのです。だから慶應受験で勝てないのだと認識することが重要です。

もう一つ大事なことがあります。あなたの可処分時間(自由に使える時間)を「記憶すること」に充てることです。しかし、多くの受験生は記憶競争ゲームでしかないのに、試験対策で記憶作りを重視しません。だらだらと授業を受け続け、時間をどんどん無為に失っていきます。貴重な記憶するための時間を、聞き流すだけの時間にあてます。そうするとどうなるでしょうか。記憶に残りません。このような情報の流れは、「パッシブレビュー」と呼ばれ、記憶に残りにくいことが分かっています。記憶に残すためには、「アクティブリコール」と呼ばれる、想起するための頭の使い方が重要になります。

どこの塾がいいのかなどと迷う必要はありません。どこの塾がいいかと悩む前に、「自習すること」と、「講師の話を聞くこと」では、どちらが記憶生成量が多いのかと本来は悩む必要があるのです。言うまでも無く、自習する方が圧倒的に記憶量は伸びます。自分が自由に使える時間を記憶に充てる人と、それ以外に充てる人ではどれくらいの記憶量の差が生まれるのでしょうか。

1日3時間の記憶と15時間の記憶では、年間で1000時間と、4500時間の差となる

1日に3時間だけ勉強する人と、15時間記憶する人では、年間でどれだけの差がつくでしょうか。

◆一日3時間・・・年間1000時間程度の記憶時間

◆一日15時間・・・年間4500時間程度の記憶時間

差は、3500時間の記憶時間です。

要は、3500時間で何冊の問題集を暗記できるかという問題になります。モノにもよるでしょうが、3500時間あれば、数十冊の問題集を記憶できるでしょう。

もう気づいていると思いますが、これだけの記憶量の差がつくと、勝つのはより多く覚えた人です。

問題集を5冊暗記している人と、問題集を30冊暗記している人では必ず30冊暗記している人が勝つ

暗記量を試される試験では、問題集をたくさん記憶している人の方が点数は高くなります。「どの塾の合格率が高いのか」などと心配する前に、自分の受験計画で他のライバル以上の記憶量を生成できるかどうかを気に掛ける方がはるかに大切だということです。(基準が異なる数値を比較することに何の意味も無いことは既にお話ししました。)

慶應クラスでは、この記憶生成量ゲームに勝つためのあらゆる手段を細かく伝授します。日本で初めての記憶専門の塾である「記憶塾」を運営する牛山が、指導するということです。記憶塾には、医学部受験生や東大・京大受験生、最難関の資格試験受験生が学んでいます。これらの生徒さんから多くの喜びの声をいただいている記憶メソッドや、ライフハックなどのスキルを伝授していくということです。

「丸抱えの合格」は、可能だが、「意識」の問題を横に置いておくとそうはならない

ここまでで、さんざん「丸抱えの合格」を否定するかのようなことをお話ししてきましたが、本当は、丸抱えの合格は可能だと私は考えています。本来、塾というものは、「丸抱えの合格」などを可能にする場ではありません。基本的に科目の勉強を教える場です。数学を教える、英語を教える、あとは合格するかどうかは、受験生の問題だと思われています。しかし、それでは塾の機能として不十分です。だからこそ、私は記憶の問題を解決し、やる気の問題を解決し、英語学習の問題を解決し、偏差値を上げることを可能にし、小論文で点数をたたき出すことを可能にすることを目指してカリキュラムを組んでいます。つまり、言い換えれば「丸抱えの合格」が十分可能な環境を作っているということです。では、なぜここまでの部分で「丸抱えの合格」が危険だと述べたのでしょうか。その理由は、塾産業の売り文句にあなたが引っかからないようにするためであり、甘い認識と感覚で一年間を棒に振ってほしくなかったからです。

灘や開成に、一般的な親は子供を入学させたがります。その理由は有名な学校に入れてしまえば、難関大学にエスカレーター式に合格するだろうと考えているためです。ところがこれらの学校の生徒の側は、どのように考えているかと言えば、要は意識の問題だと言います。日比谷高校や灘や開成では、他の学校と違い、勉強するのが当たり前であり、人を階層別に分けた場合、勉強できるかどうかだけで人を判断するような文化があります。当然学生は、周囲から認められるためには、勉強しなければなりません。勉強しない、勉強できないという選択が頭から無くなり、自分はできるという認識に変わります。東大や慶應に合格するのも当たり前という感覚になっていきます。ここが彼らの強さの秘訣だと、灘から東大に合格する人は言うことがよくあります。

彼らは、合格は自分たちでつかみとるものだと認識しています。最初から丸抱えの合格を期待すると、自分がどうにかしなければならないという認識が無くなります。こういう人は受験で最も弱いのです。逆説的ですが、最高のカリキュラムに頼ろうとする人は、最高のカリキュラムを用意しても救えないのです。意識作りができるから合格できるのです。灘や開成のカリキュラムは優れていますが、それ以上に成功の秘訣は、意識を変革することにあります。

慶應クラスには、「丸抱えの合格」を可能にするカリキュラムはあると私は認識しています。しかし、意識が不適切であれば、合格しにくくなってしまいます。以下、あなたが合格を自分の手でつかみとるための、重要な考え方をご紹介していきます。

なぜ多くの人は失敗するのか?

学校や塾で今まで変わらなかったのに、塾や予備校に通えばなんとかなると考えるのはナンセンス

「周りに勉強する人がいないと、勉強ができません」このように言う人がいます。しかし、ほとんどのケースでこの言は矛盾しています。このように言う人はほとんどのケースで、偏差値が低いのです。つまり、厳しい言い方ですが、周りに人がいようと、人がいまいと、関係がないのです。今まで学校や塾で、膨大な人数の中で頑張ってきたはずです。それでも成績がうなぎのぼりにならなかったのは、周囲に人がいなかったからではありません。人がいないと頑張れないと考える人はそもそも難関試験に向いていません。勉強は一人でするものです。誰かにやってもらうものではないのです。自分で勉強する意識がないなら、慶應大学はあきらめなければならないかもしれません。

親は、子供が家で勉強しないとイライラする。だからどこかに通わせたがるが、これは失敗に終わる

一般的な親は、子供が家でゲームやインターネットに興じているとイライラするものです。(なぜ浪人しているのに、勉強しないのか。ニートと同じじゃないか!!)このように考えれば考えるほど、なおイライラするでしょう。子供の側は、のんびりやっていても合格することにかけています。「この計画と時間の使い方だと落ちる可能性が高いよ」と言ってもらうことが大切なのです。慶應大学受験であれば、無駄にできる時間など全くありません。かくして親は、この問題を解決するために、どこかの塾に通わせることを計画するものです。しかし、この考えや対策は、うまくいきません。塾で授業を聴いても、家に帰れば勉強しないからです。親の側は、せめて塾に行っている間だけでも勉強させたいと願うのですが、この願いは、むなしくも空回りします。考えてみてください。今まで小学校、中学、高校と、9年間も授業を聞かせ、さらに塾や予備校の授業まで聞かせてきたのです。その結果学力が向上しなかったのに、これ以上授業を聞かせても、成績が伸びるはずがありません。もう授業は十分なのです。勉強は主体的に、覚え込むことが必要です。覚えれば確実に成績は伸びます。記憶したかどうか以外、慶應大学受験の本番で何の関係もありません。「覚えていれば慶應大学合格」で、「覚えていなければ慶應大学不合格」というシンプルな構図がそこにあります。この問題は、塾に通わせても解決しません。自学自習できるようにお子様を変える必要があるのです。

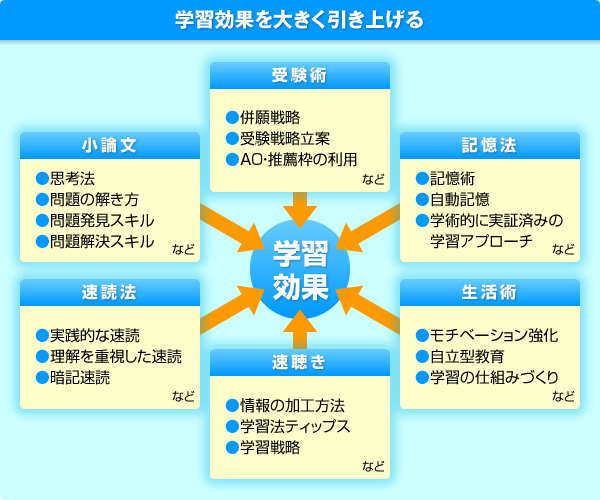

99%の塾は「やる気」と「記憶作り」にはノータッチ

慶應クラスは、「英語の学習方法を教える」「記憶作りの方法を教える」「やる気を高める方法を教える」「ライフハックを教える」そして、「小論文を他の塾よりもはるかにハイレベルに詳しくやる」という、非一般的な塾です。従って、この点をご理解いただきにくいのです。

今までこのような塾はありませんでした。英語を教えず、英語の学習方法を教え、歴史を教える代わりに、記憶方法を細かく教えるのです。従ってこの点について、「良くわからない」と考えられてしまうことは珍しくありません。普通ではなく、他にこのような塾は存在しないので、良くわからないと思われてしまうようです。

しかし、そもそも普通に考えて、受験は8割記憶で決まっているのに、より一層効率的な記憶方法を教えてもらえないのはおかしな話です。受験サポートの機関ならば、記憶させてナンボなのです。

慶應クラスでは、どうやって課題を解決しているのか?

今日何をすればいいのかが分からないのでは?

「慶應クラス」では、がっちりどのように勉強を進めていけばいいのかについて、これ以上ないレベルで詳しい授業を用意しています。何を見て、何を考えればいいのか、どう復習するのかまで、細かく指導します。こんな塾は前代未聞といっていいでしょう。従って、あなたが何をすればいいのか分からないなどということはありえません。

入塾した際には、勉強の手順に番号が振られており、ステップ1~スッテプ5、6・・・・というように、具体的に何をすればいいのかまで指導があります。もちろんあなたが自分の好きに勉強したい場合はこれらのアドバイスを無視しても構いません。しかし、もしも、あなたがどのように勉強すればいいのか迷ったら、ステップ1をやり、その次にステップ2をやればいいのです。もちろん、その次は、ステップ3をやればいいということになります。そうやってステップを追っていけば、慶應大学に合格できるとお考えください。このような「合格できるカリキュラム」が存在しない塾もたくさんありますが、慶應クラスは違います。

また、「慶應大学に合格できる年間計画」作りについて、相談が可能です。勉強の手順や、今日具体的に何をやればいいかで迷えば、いくらでもメール相談が可能です。電話で解決したい場合は、電話相談ですぐに解決します。一度計画を作ってしまえば、「今日あなたが、朝から晩まで、何時に何をどこまでやればいいのか」がすぐに分かります。

原則として計画というものは、合格できるように組む必要があるため、逆算して設計する必要があります。合格できるボリュームから細分化して、月の計画、その月の計画を週間計画に落とし込み、週間計画をその日ごとの計画に落とし込むのです。計画作りのためには学習方法に詳しくなる必要があります。慶應クラスでは、「東大法学部卒の弁護士が推薦コメントを寄せる記憶学習メソッド」を学ぶことができます。ですから、何時から何時まで、何をすればいいのかなどという雑すぎるアドバイスは致しません。

具体的にどのように勉強を進めていけば合格しやすいのかを手取り足取り指導します。今日何をやるべきかは、とても簡単なことなので、あなたが悩むことは、慶應クラスではないでしょう。

「自己管理をやりやすくなる仕組み」を用意しています

自己管理は一般的に大変だと思われています。しかし、それは自己管理のやり方を教わったことが無い場合です。自己管理の道具を「慶應クラス」では多数開発していますので、書類に書き込んでいくだけで自然と自分を律することができるように、カリキュラムが用意されています。

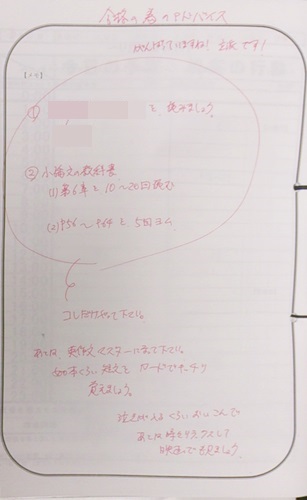

辻本 新さん(慶應義塾大学 経済学部・法学部・総合政策学部・環境情報学部 合格)

再生速度変更可能⇒:

東大合格者の半数が不合格になると言われる慶應義塾大学法学部に合格。その後、経済学部、総合政策学部、環境情報学部に合格した努力の天才がいます。まずは合格後のインタビュー動画をご覧ください。「勉強が天国ですよ!まったく辛くありません」と彼が言った理由とは何かが、動画をご覧いただくことで少しイメージが湧くかもしれません。⇒上記動画以外の、合格インタビュー動画

上記のインタビューを受けている辻本君が2年間つけていた日誌がこちらです。毎日行動の記録をつけています。その日に何をするのか予定を立てて、計画通りに365日行動することで、難関試験合格という目標を達成しました。

(2年間書き続けた日誌) |

(牛山からのアドバイス) |

ライフハックできるから、日常を制し、受験を制することができる。ライフハックできないなら一日中がんばることはできない

ライフハックとは、「生活をハックすること」、言い換えれば、小技や知恵を用いて、生活の困難を取り払うことです。ここでは、「勉強できないあなた」が、「勉強できるあなた」に変ることを指します。

慶應大学は、日々わずかな時間しか勉強できなければ、大変合格しにくい大学です。したがって早めに少しずつ数年間勉強するか、直前から猛烈に10時間以上勉強するか、どちらかです。

慶應クラスでは、このライフハックを指導しています。なぜならば、ライフハックできるようになれば、合格するからです。日常的に勉強する習慣がつけば、合格であり、日常的に勉強できなければ不合格になります。それでは、どうすれば、ライフハックできるのでしょうか。例えば、やる気を向上させる仕組みを理解することや、年間計画の作り方をマスターすることなどは、ライフハックの一部です。

有名人の勉強法より、学術で明らかになっている「現実」と問題解決を重視する

なぜ私に東大受験生や東大卒が学ぶのでしょうか。私はいわゆる「有名人の勉強法」などに何の興味もないからです。「科学的に妥当なことは何か」にしか興味関心がありません。

例えば、英語の学習について言えば、聴く方が、学習効果が3倍あるという実験結果があれば、これを重視します。慶應クラスの塾生が英語を聞いて覚えているのはこのためです。

しかし、評判操作の事実無根の誹謗中傷などを重く見る人は、何を信じればいいのかなどと考えてしまいます。私は、速読はできないのだなどというくだらない意見に耳を貸したことはありません。東大や国立大学が行っている速読研究の論文を読んでいるからです。『「慶應大学絶対合格法」に書かれている勉強法はダメだ』などという意見も聞いたことがありますが、何を言っているのか意味が分からないとしか思えません。言語学の研究論文と、問題解決学のアプローチから、最高の結果を導く戦略軸を提案しているからです。論理的、科学的に妥当なことに私は興味があります。「英語で二度日本一」「小論文で全国1位」「小論文で全国TOP10以内続出」「問題集を60冊程度暗記」「慶應大学4学部合格」などの実績は、私が科学的な目線と、問題解決の目線の両方を用いてきたからであると、私は考えています。もし仮に、(100歩譲って)私が不適切なことを教えているのであれば、このような現象が起こるのは不自然です。

何も信じる必要はありません。現実に何が妥当なのかは、言語学で明らかになっています。同じ人間です。科学的に明らかになっている現実を重視すれば、自ずと学習効果は高まります。

しかし、中には「評判がよい有名人の勉強法」を採用すれば、同じようになるのではないかと考える人もいるようです。東大卒の人が「東大に合格する勉強法」を書いている本はたくさんあります。この本を読んでも、誰も東大生になれません。その理由は、方法に頼ろうとしているからです。方法は非力なのです。どのような原理原則があるのかと考えないためです。簡単に言えば、東大に合格するには問題集を40冊程度覚えればよいのです。東大生の平均的な問題集記憶量は40冊程度です。最終的なアウトプットの成否を決めるポイントを無視して、「勉強の方法」ばかりに目を奪われていると、皆東大生が違う勉強方法をとっていることなどにも盲目的になってしまいます。

言い方を変えれば、慶應大学に合格することを望む場合でも、どのような勉強スタイルをとっても構いません。最終的に英単語を5000~1万程度覚え、のらりくらりと英文を読む頭の良さがあるか、もしくは、スラスラ英語を読むことができる頭作りをしているかのどちらかがあれば、結局英語の点数で8割程度の点数を確保できるからです。帰国子女がガンガン慶應に受かっているのはこのためです。

では慶應クラスで行っているサポートは何でしょうか。

最短の道と確実な道を慶應クラスは提供する

科学的に明らかになっていることと、問題解決を組み合わせると、何が起こるのでしょうか。慶應クラスでは、問題解決と科学を重視しています。

科学的に学習し、問題解決学のアプローチで戦略軸を設定した場合、合格がより確実になり、最短距離であなたは成長し始めます。

例えば、慶應クラスで推奨している合格戦略の一つは、地歴選択で5学部以上受験するというものです。この場合、一つの学部に対する合格率が仮に50パーセントでも、すべての学部に落ちる確率は、0,15%となり、2パーセント未満となります。言い換えれば、98,5パーセントの確率で合格するということです。

1-0,5×0,5×0,5×0,5×0,5=0,985

今回は50%の合格確率の人で計算していますが、60%ならば、99%になることは言うまでもありません。(ここでは、話を分かりやすくするために、50%の合格率で計算していますが、80%の合格率の人の場合、全部に不合格になる確率は、5学部受験でも、0.00032となり、どこかの学部に合格する確率は、0.99968となります。つまり、99.9%どこかの学部に受かるということです。)

拙著「慶應大学絶対合格法」を信じるとか、信じないなどという意見は馬鹿げています。要はここでご紹介した「数学の独立施行の定理」に基づく計算が妥当かどうかです。言うまでも無く妥当です。

独立施行の定理に反論することができる人はいません。なぜなら「科学的な真理」だからです。世の中の原理原則です。慶應クラスでは、「原則中心の考え方」を重視しています。「非科学的な意見」や「定性的な感覚論」、「勘や憶測に基づくいい加減な意見」、「取るに足らない邪推」「恣意的な思いつきによる発想」を排し、科学的な真実と問題解決を重視します。

もしもここに示した計算式が理解できない場合、サイコロを用意して、「6回投げてすべて偶数になった回数」を記録していただいても大丈夫です。さいころを投げて偶数が出る確率は50%です。理論上、100回投げれば、平均98,5回は、6回連続で偶数になることはありません。6回すべて偶数になる確率は、1,5%です。(平均1,5回です。)

問題解決のアプローチで複合的に戦略立案

慶應クラスではどの問題集を使えば合格するのかなどということに腐心することはありません。なぜならば、全体最適の目線で見た場合、どの問題集を使うべきかは、結果に与える影響度が少ないためです。悩むだけ時間の無駄です。

今目の前にある、駿台の地歴問題集3000項目が掲載されているものと、山川出版社の4000項目が掲載されているものでは、どちらが受かるのかなどという論考は馬鹿げています。

それよりも、その問題集が空所補充なのか、資料集なのか、一問一答なのか、論述なのかの方がはるかに重要なポイントです。その理由は、それらの役割の違いや性質の違いで、時間当たりの記憶生成量が変わり、点数への影響が変わってくるからです。大学ごとになど、最適な問題集は存在しません。

その人の記憶アプローチについての呑み込みのよさや、学習環境、記憶した後の点数、第一志望にしている学部、第二志望以下の学部などによって、最適な問題集は変わってくるのです。

もしもあなたが、現実の得点率を無視して勉強すれば、現実と事実を無視して受験プランを練ることになります。こんなバカなことがあるでしょうか。慶應クラスでは、夏から秋にかけて、過去問題に取り組み、分野別の得点表を各自作成します。その結果アウトプットした得点表を過去5年分について眺め、記憶の定着度や、今後の学習方針で重要な分野を明らかにし、問題集を選定していきます。

ここでも、何かを信じるのか、信じないのかなどという頭の使い方は一切しません。目の前の現実、どこかの一般論ではなく、あなた個人が目にした現実と、合格とのギャップにだけ注目します。科学的にもっとも学習効果、合格効果が見込める一点にフォーカスして、受験プランを練るということです。「現実を重視した学習プラン」と、「どこかの誰かが言っている信じることしかできない受験の一般論」と、あなたはどちらを大切にすべきだと思いますか?何も信じる必要などありません。過去問題をやり、得点表を作ることの方がはるかに大切なのです。そのために、春から夏の後半にかけて、全力で覚える必要があります。やみくもに過去問題をやるような愚かな勉強法はやめましょう。目的が不明確な勉強に意味はありません。過去問題は、課題をあぶりだすことと、シミュレーション用に使うのが最も効果的です。

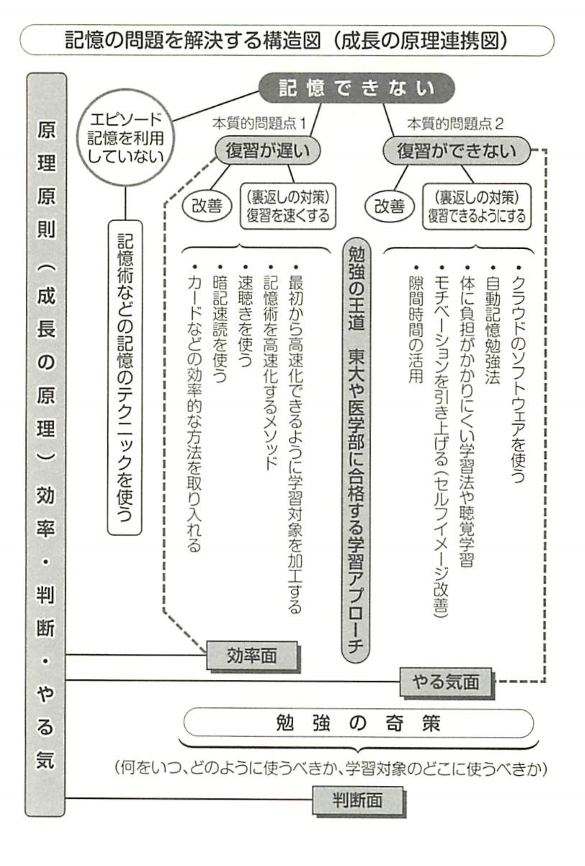

人が記憶できない本質的な問題点はこうなっている

問題解決学の視点で見た場合、人が大量に記憶できない本質的な問題点は次のようになっています。拙著「機械的記憶法」から図をご紹介します。

自宅学習の効果を引き上げる

大げさな学習効果を考えないようにしましょう。大げさでなくとも、学習効果は、1,5倍になるだけでも大きな違いが生まれます。極端な効果を期待せずとも、少しずつ学習を効果的なものにするだけで合格率は確実に高まります。

99%の勉強法は、単なる記憶の一般論に過ぎない

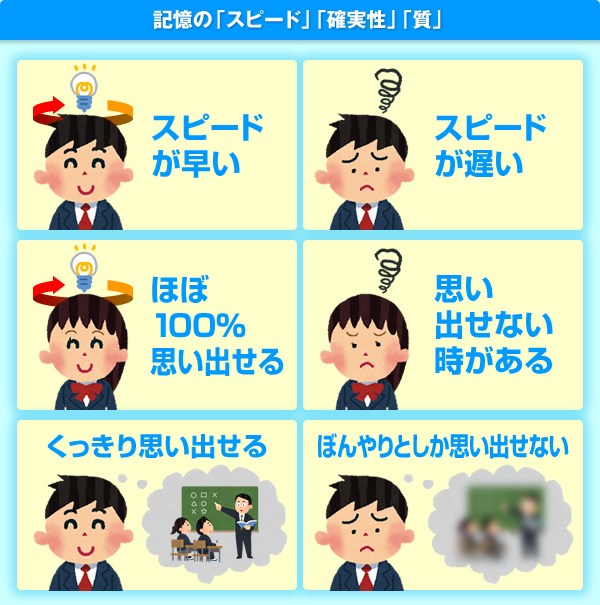

勉強法に関する情報はあふれています。しかし、その99%は、『繰り返しが大切』『思い出すことが大切』というような、記憶に関する一般論です。勉強法と名前はついていても、ここから外れる情報はほとんどありません。

記憶は、スピード、確実性、記憶の質が大切です。単にたくさん覚えても試験で使えなければ意味がありません。時間切れやあいまいな記憶で不合格になることを防ぐ必要があります。

慶應大学の小論文対策とは?

慶應大学は例外的に記憶だけを重視しない

ここまで読むと、受験はなんともむなしいものだとあなたは感じるかもしれません。結局記憶できる人が強いだけなら、頭の良さなど何の関係もなくなってしまうのではないかと、、、。しかし、きちんと記憶できることは、頭がよいことの条件と見なされてもおかしくはありません。

そして、何より、慶應大学には小論文試験があります。ここからは、その小論文試験をどのように考えるべきなのかをご紹介します。

小論文で高い点数を取ることができない本質的な問題点はこうなっている

少し長いですが、大切な内容ですので、拙著「慶應小論文合格バイブル」の内容をご紹介します。小論文であなたが点数を取ることができない本質的な問題点を定義します。そのプロセスをご紹介します。

----------ここから----------

①分析のためにまずは問題を具体的に把握し、データを集める

次のような、点数を取ることができない事例があります。

【得点できない事例一覧】

・表現についてのスキルが不足している場合、文章を表現力豊かに表現できなくなります。また、日本語として不適切なことを述べてしまいます。

・パラグラフリーディングのスキルが不足していると、文章を論理的に読むことができません。

・論理思考のスキルが不足していると、人が何かを言えば、(あっそうなんですね)と信じるしかなくなります。自分の頭で考えることができず、各種言説を統合して、考察することができません。

・クリティカルシンキングのスキルが不足していると、自分の思考過程が甘いことに気づきません。

・ゼロベース思考のスキルが不足していると、先入観や世間一般の考え方で頭がいっぱいになります。その結果、新しいことを考えにくくなります。

・アカデミックスキルが無いと、研究法について考察を求められても分かりにくくなります。

・プレゼンスキルが無ければ、あなたが考える構想が魅力的に伝わりません。

・構想力のスキルが無ければ、大胆な構想を描くことができません。

・文章を素早く読むスキルが無いと、ゆっくりゆっくりと文章を読み、その上頭に残りません。

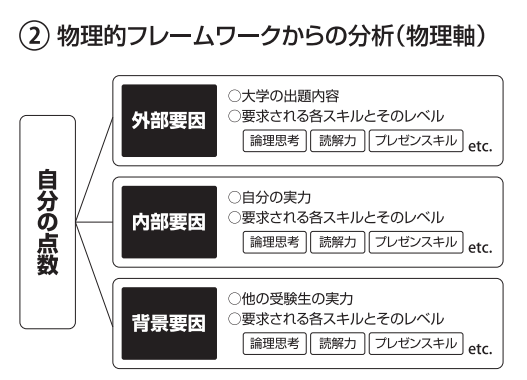

②物理的フレームワークによる小論文試験で高得点を取ることができない問題点の整理分析(物理軸)

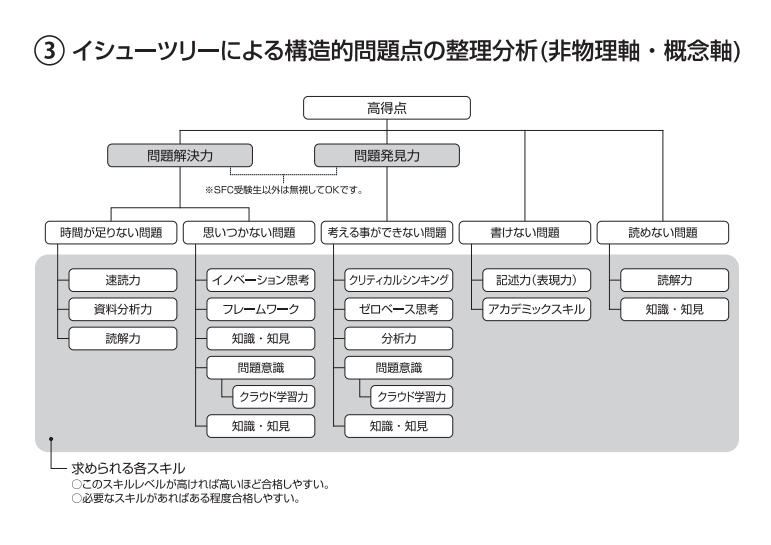

③イシューツリーによる構造的問題点の整理分析(非物理軸・概念軸)

自分自身の実力の問題についてはどのようなものがあるのかについては、前のページの【事例一覧】に記載しました。これを図式化します。イシューツリーとは、問題点にフォーカスして、問題の構造をツリー構造にしたものです。いつ出題されてもおかしくないので慣れておきましょう。

前のページにあった事例一覧の他に次のような物もあります。これをまとめたのが左のページの図だと思ってください。

【その他の事例】

・問題解決思考のスキルが不足していると、思い付きで述べるようになります。まったく的外れな対策案や、まったく的外れな方向性案を提示してしまいます。言い換えれば、戦略の立案ができない状態になります。

・問題発見思考のスキルが無ければ、物事の何が本質的な問題点なのかが定義できなくなります。

・意思決定のスキルが不足していると、場当たり的に短絡的な結論を導くようになります。

これらの事例に加えて、この章で取り扱った慶應大学の過去問題の事例を思い出してください。

どのような力が必要になるのか、漠然とイメージできるはずです。

合格できるかどうかを考察するには、①競争要因(母集団のレベル)②内部要因(自分の実力)③外部要因(大学の要求レベル)という3点が重要です。競争要因は、一見すると関係が無さそうですが、実は小論文試験は、相対評価の試験ですので、実質的には関係があります。点数をつける基準を甘くすれば全員満点になります。厳しくしすぎれば、全員0点です。したがってこのページの図のようになります。

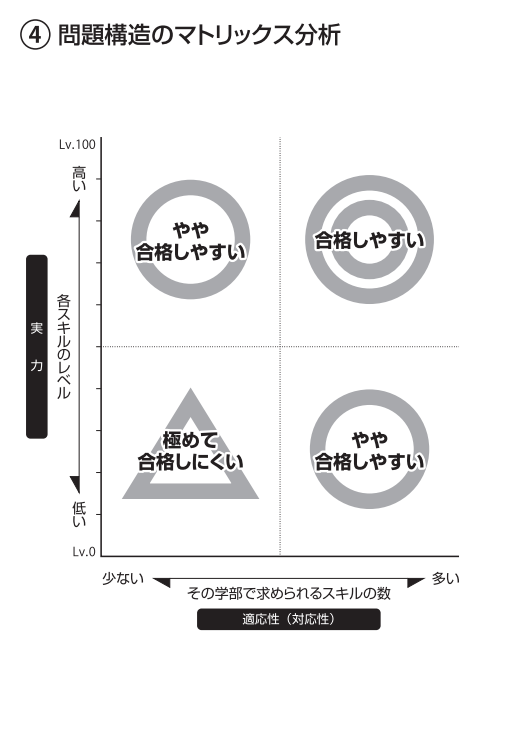

④問題構造のマトリックス分析(非論理的融合化)

~求められるスキルとスキルレベルを感じる~

慶應大学の各学部の対策を考えていく際には、求められるスキルの数と、要求されているスキルのレベルを考慮に入れることが大切です。したがって、文系全般について、次の図のようなことが言えます。

○○の学部に対応できるかどうかも、ある大学や大学院に対応できるかも、すべてはここで決まります。マイケルジョーダンがどのようなバスケでも強いのと同じで実質無関係なのです。しかし、多くの人は、表面的に見てしまい、学部専用があると思い込んでしまいます。法学部専用と呼称し、対象をいくら認識しても、そこで求められるスキルのレベルで点は決まっています。AO専用と呼べるものが仮にあったとしても、最後は複合的なスキルの数とレベルであなたの点は決まります。 私が大学院在籍中に東大卒や京大卒、東大医学部卒、東京大学博士課程終了者、旧帝大の医学部卒などのクラスメート(平均年齢35歳程)がいる中で成績優秀者となった理由もこの左の図にあります。医学のスキルや知識では、彼らには勝てませんが、論理思考や問題発見、問題解決、プレゼン、クリティカルシンキングは、私の仕事でもあるので、私は強かっただけです。計算力では彼らに負けます。

※非論理的融合化は、「小論文の教科書」p205に、図があります。

⑤知識重視論文の失敗例一覧

・入れ込んだ知識が問いと無関係なものであり、論理的になんら説得力を持たない小論文。(非論理的)

・入れ込んだ知識から自分の主張への論理的つながりが弱く、論理に飛躍がある小論文。(非論理的)

・問いと、入れ込んだ知識の関連性が薄く、主張を導く重要な理由や前提がスッポリと抜けている小論文。(非論理的)

・知識を入れることがメイン(背景知識を含む)になってしまい、文字数が足りず、問題の要求を実質的に完全無視する形となった小論文。(文字数不足)

・知識を入れることがメインとなってしまい、論理構成を軽視し、論文試験の趣旨から外れてしまった小論文。(構成)

【まとめ】

総じて、知識偏重になることにより、論理性を実質的に軽視する形となる失敗が多い。これに加えて、他の失敗も同様に論文試験の趣旨から逸脱したものであり、論文試験で求められている力を見せることから根本的に外れることにより、大きな減点につながることが多い。

①~⑤のステップから、本質的な問題点を考察し定義する(FACTベース思考)

このように、事実に基づいた考察をFACTベース思考と言います。勘や憶測に基づいた考えより、確実性が高いため、論文試験向きの考察方法であり、実社会で多くの場合求められる考察課程です。

【(小論文で点数を取ることができない)本質的問題点の考察】

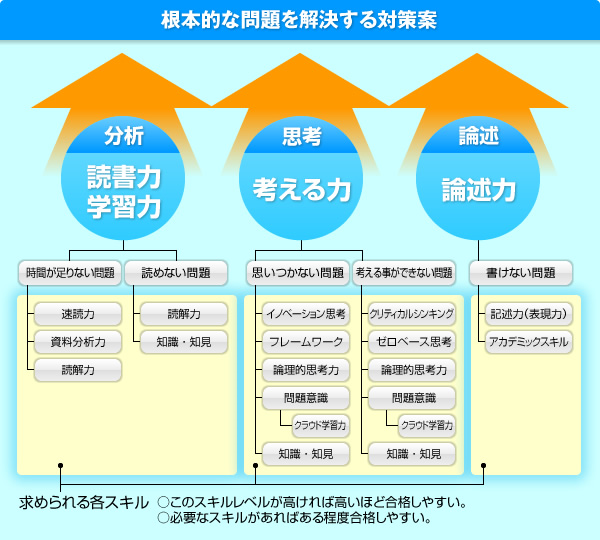

小論文で大きく失点し、高い点数を確保できない問題は、多くのケースで「受験生のスキル不足」と「大学が出題する問題で要求されるスキルレベルについて、受験生のレベルが低いこと」に主な原因がある。自分の能力は相対評価で評価されるため、「ライバル以上のスキルレベル及びスキルの数」が無ければ、高い点数にはならない構造的問題がある。したがって、小論文試験で点数を確保できない本質的な問題点は、(1)時間が足りない、(2)思いつかない、(3)考えることができない、(4)書けない、(5)読めないという問題を発生させる対応したスキルの不足及び、スキルレベルの不足・及び、知見不足、にあると考えられる。

~本質的な問題点を特定することができずに、解決策の立案はできない~

例えば、喫煙で健康を害している人が、いくら運動しても無駄なように、原則として問題は本質的な問題点を特定しなければ解決しにくい性質があります。小論文の勉強も同じです。ここにご紹介した内容は、どのような大学も大学院もAO入試も推薦入試も基本的に同じです。

このように本質的な問題点を定義する意義はどこにあるのでしょうか。受験生は細かく考えず、合格実績や専用コースに目が奪われがちです。合格できないという表面上の問題点を解決しようとすると、○○大学のコースという頭になります。私はそうやって、行政書士専用講座や、○○試験専用キットを利用して成績が上がらない人をたくさん見てきました。有名予備校に心が惹かれるのも同様の理由であり、普通の対策に目が行きがちなのも同様の思考回路です。問題を具体的に特定し、自分が不合格になる要因を丁寧に取り除いていかなければ、あなたが不合格になる可能性は高いということです。

事例やイシューツリーから総合的に、可能な限り「漏れなく重複なく」考えれば、知識と知見不足が結果に影響を及ぼす度合いや、教えてもらう教育機関の影響がどれほど最終結果にあるのかについては、ある程度イメージが膨らむはずです。

---------ここまで-----------

やみくもな小論文対策が多い

なぜここで、長々と本質的な問題点を定義するプロセスをご紹介したのでしょうか。もう一度大切な部分なので、確認します。

なぜ合格できないのかという、「本質的な問題点」を定義しなければ、やみくもな対策になるからです。

多くの受験生は、どの合格理論を信じたらいいのか?と考えてしまっています。信じる必要はありません。

事実から論理的に、なぜ合格できないのかを考察することが大切です。科学的な目線で物事を観察し、論理的に妥当な結論を導くことが大切になります。

慶應大学に4学部合格し、大学在学中に公認会計士試験の短答試験に合格した辻本さんは、拙著「慶應大学絶対合格法」を読み、一言だけ感想を述べています。「論理的に矛盾が無い。」彼はこの本を読み、この合格戦略で勉強していくことを決めました。そして慶應クラスに入塾し、すべての情報をシャットアウトし、小論文の勉強と、英語、歴史の勉強をしました。その結果見事慶應大学4学部合格です。自分の目で見て、自分の頭で考えた結果です。戦略立案はすべて牛山に任せ、記憶することに徹しました。大学に入ってからは、会計士の専門予備校に通いながら、牛山が運営する「記憶塾」に入塾します。そして、小さな相談を重ねながら、慎重に勉強し、彼は大学在学中に会計士試験の短答試験に合格してしまいました。今は論文試験合格を目指しています。

一方で多くの受験生は、考えることを放棄してしまいます。大変もったいないと言わざるを得ません。考えることを放棄すると表面的に見える問題について、表面的な対策をするようになります。成績が下がったので塾へ行く。英語が読めないので、教えてもらう。小論文が書けないので、詳しく教えてもらえるところで教えてもらう。これらの対策の何がまずいのでしょうか。現実と目標のギャップを埋めるという考察プロセスが欠落していることです。現実と目標のギャップを埋めるには、このギャップが何かということを定義しなければなりません。そのギャップこそが、本質的な問題点なのです。

本質的な問題点に対処するからこそ、全国TOPレベルの成績になる

本質的な問題点に対する対策とは、図にすると以下のようになります。メディアに掲載された記事の画像をご紹介します。

第5回 慶應小論文対策で失敗しないための根本的対策

「慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法」

なぜ慶應クラスで小論文を学ぶ人は伸びるのか?

慶應クラスで小論文を学ぶとなぜ伸びるのでしょうか。その理由は、公開できるものと公開できないものがあると思います。公開できないものは、私の専門分野の知見になります。公開できるものは、あくまでも仮説ですが、「相対的に良くなるため」であると考えられます。いくら慶應クラスが小論文の実力養成に力を入れているといっても、他の塾も同じような指導をしていた場合、そのような成果を出すことは難しいかもしれません。

しかし、現状の日本の小論文指導は、大変混乱しているため、「点数が落ちる指導」や「詳しく解説しているだけで全く点数が伸びない指導」などが多いのです。このような不適切な指導を受けた人は、点数が上がるどころか、逆に下がります。普通の科目の場合、勉強すれば確実に点数は伸びます。しかし、華道や剣道などがそうであるように、「指導者を間違うと、はちゃめちゃな指導を受ける領域」では、指導内容が不適当な場合、実力が落ちます。

現状の約95%の小論文指導は不適当であると、筑波大学の教授は述べています。以下の内容は、拙著「牛山の慶應小論文7ステップ対策」からの引用です。

----------ここから----------

筑波大学名誉教授の澤田氏いわく(『論文のレトリック』講談社1983年)、95%の小論文本は不適当な内容であるという。その理由は以下の通りである。理由1:論文の書き方と謳いながら、結局は(論文作法ではなく)作文作法等の表現中心の作文論になっている。理由2:理論編と実践編の内容の食い違いがあること。参考書の大部分は解答例で占められ、理論編との連関がないばかりか矛盾が多い。理由3:論文の理論は単純でなければならないのに、複雑であるばかりか、非合理的であること。(本質を教えない指導が多い。)理由4:具体性の無い抽象的アドバイスが多いこと。理由5:模範解答が支離滅裂で、どう見ても模範解答になっていないこと。理由6:構造的な論文を書くための単純で本質的根本的な原則を示さず、その代わりに小手先の姑息な結局あまり便利でない便法を伝授しようとしていること。

---------ここまで-----------

ちなみに、ここでご紹介した澤田氏と違う見解を有する大学教授も存在します。大学教授ですら、妥当な小論文の書き方についての見解が異なるのです。他の一般的な小論文指導については、言うに及びません。

何が妥当なのかについて、考えることなく、「何かを信じたり、信じなかったり」する人は、ここでも判断を誤り、損をします。慶應大学受験という人生の節目で、大失敗をするのは、「小論文指導などどこも同じ」という程度の認識しかない人です。

慶應対策と、各科目別対策

本当に英語は伸びるのか?

本当に英語は伸びるのか?とは、言い換えれば、原則として、本当にあなたは覚えることができるのかという問題でしかありません。ここまでにお話ししたように、たくさん覚えるには、忘れにくい方法を採用する必要があります。シコシコ丸暗記をしていると、どんどん忘れていきます。慶應クラスについてよくあるご質問に「授業は無いのでしょうか」というものがあります。英語は授業で点数が伸びない科目です。例外的に、英文読解については授業が役立つことがあります。そこで慶應クラスでは、「読解」と「点数取得法」「英語の学習方法」についての授業だけがあります。あとは、必要ないためです。例えば、英文読解の授業をするのに、30本の授業を収録した場合、一文あたり2時間かければ、受験生から60時間もの貴重な暗記の時間を奪うことになります。そのようなことを慶應クラスではよしとしません。時間はあなたが試験本番で点数が上がることに使ってください。英語は覚えるだけの科目です。

自分で読めば分かる内容をいちいち読み上げてみたり、復習もしない内容をノートに書きとらせたり、過去問題を「慶應の英語」などと呼称し、二度と出ない英単語を受験生に意識させるなどの行為はすべてあなたの合格に直結しません。過去問題の難単語を覚えるのは大変効率が悪い勉強法です。

慶應クラスでは、英作文の添削者として、サンフランシスコ在住の日本人(必要に応じてネイティブチェックあり)の先生をご紹介しています。(希望する場合は別途費用が、毎月5000円かかります。)英作文の準備は覚えることになります。アウトプット面のサポートは、プロしか担当しません。

英語は何も教えてもらえないということなのか?

英語の授業はいくら用意しても点数が伸びません。結局試験本番で覚えているかどうかだけで、英語も点数が決まっていきます。したがって英語の授業を500時間用意すれば、受験生から500時間の記憶時間を奪うことになります。授業をすればするほど、受験生の合格率を下げてしまいます。従って、私たちは、英語の授業を用意しません。

英語については、勉強のやり方が極めて重要です。現実に慶應クラスのカリキュラムを参考に勉強していた子は、二度英語で日本一になっています。(全国模試の結果)

どの参考書をやるのかなどを気にしている人がいますが、ほとんど関係がありません。分野やレベルが大きく外れていない限り、記憶した物が使えないなどということはありません。逆に何が出るかは分からないのです。従って、慶應大学受験レベルまで英語の実力を高める必要があります。

私たちは英語の授業を用意しません。しかし、だからこそ、最高のサポートをしていると考えています。英語の学習アプローチを詳しく解説することで、何を具体的にどうやるかをすべて受験生に教えることができるからです。ここ、こそが極めて重要なポイントです。

一方で、毎月どの問題集をやればいいのかだけをプリントで通知するだけの塾もあるようです。何を使ってもいいのに、何をやるかばかりを教えても仕方がありません。何をやるかではなく、どう覚えていけば、より多くを記憶できるかこそが、受験では重要です。

何をやるかは関係なく、試験本番で8割の点数をもぎ取れば合格できるのです。

今の時代、特に英語のテキストに関しては、市販の参考書等の類のレベルが高くなってきています。良質なテキストはいくらでも存在します。従って、「塾オリジナル」なものを作ることにほとんど意味がありません。また、慶應大学レベルになると、傾向を絞ってなんとかなる試験ではありません。幅広く英語を読むことができる必要があります。「慶應の英語」「慶應の英単語」などというコンセプトに何の意味もないのです。少しでも楽をして合格したい気持ちは分かりますが、英字新聞からスッと英文を抜き取り出題するような慶應大学の本試験対策に、「慶應の英語」「慶應の英単語」などというコンセプトで対抗しようとするのは、そもそもナンセンスです。

英語については、慶應クラスではノーサポートなのではなく、受験生の時間を奪わず、英語の学習アプローチを詳しく教えているという点で、「最高のサポートをしている」という自負があります。(もちろん、お勧め参考書などはご紹介します。)

その結果が、「英語で二度日本一」の塾生排出などの結果につながっているのです。もしも私たちが、テキストを作り、授業をしていれば、このような成果は出せなかったでしょう。

例外的に読解の授業と、得点力を高める授業は行います。

多くの受験生は、「頑張る」→「受ける」というプロセスで勉強するために受験をギャンブルにしてしまっています。

慶應クラスは、受験をギャンブルにしません。要は、最低でも、地歴4冊を暗記し、英語については、15冊程度覚えていれば、慶應大学を受験しても恥ずかしくない点数をやっと取ることができるようになるのです。

したがって、いつの時期までに、どれくらい勉強が進んでいれば合格できるのかは、およそだいたい見当がつきます。

「がんばって受けるというプロセス」では、本当に受かるかどうかは分かりません。そのようなやり方は、受かるかもしれないし、受からないかもしれないというギャンブル受験です。あなたはそのようなギャンブルをするべきではありません。

より一層確実に受かるための方法があります。

受験は量で管理できます。さっさと記憶効率の良い方法で記憶していけば、夏の終わりくらいで、過去問題をできる程度の実力がつきます。

ここで、過去問題を5年分程度やるからこそ、何をやればいいのか、課題が明らかになるのです。何をやればいいのか、事前に教えてもらっても何の意味もありません。どこかの誰かではなく、あなた自身が、慶應の過去問題で何点取ることができるのかが、重要だからです。従って、慶應クラスでは、秋以降は、過去問題をやり、あなたが何をやればもっとも点数が伸びるのかを把握します。事実に基づき分析するからこそ、「あなた一人一人にあった」勉強法(このような呼び方は好きではありませんが)が可能になります。

評判や、有名さなど何の関係もありません。慶應クラスでは、あなたが現実に慶應の本試験で点数をもぎ取るために、何らかの合格理論だけに頼るのではなく、「事実」に基づき、多面的に分析を行います。だからこそ、当たり前のように慶應大学に合格するのであり、ギャンブル受験にならないのです。

本当に地歴は伸びるのか?

本当に地歴は伸びるのか?という問いは、本当にたくさん覚えることができるのか?という問いでしかありません。

ところが大変不思議なことに、多くの受験生は肝心要の覚えることに多くの時間を使いません。さらに、覚え方が大変非効率的で、時間当たりの記憶効率が悪く、記憶に定着させるための復習方法も不適切なことが多いのです。自分が覚えなければ点数は上がらないのに、良い塾を探そうとしています。どの講師が教え方がうまいのかを気にする必要はありません。参考書の革命が起こっているためです。

有名講師の授業はテキスト起こしされ、書店で売られています。これらの書籍を数回読み、理解度と記憶の定着度を高めるために、他の手法を用いることが大切になります。英語も地歴も授業を用意するのは簡単ですが、時間を奪うだけの授業を用意しても意味がありませんので、慶應クラスでは、解説のための授業は合格率を高めるために一切行いません。学生が自分でテキストを見る方が10倍速いためです。また、受動的に授業を受けたい場合でも、音声CD付の講義本があるため、授業はやはり必要ないと考えていいでしょう。

地歴については、(英語と同様に)慶應クラスではノーサポートなのではなく、受験生の時間を奪わず、暗記の学習アプローチを詳しく教えているという点で、「最高のサポートをしている」という自負があります。

慶應大学4学部合格者2年連続排出などの実績はここが理由になっていると私たちは考えています。

地歴を教えないのでは、伸びないのではないか?

暗記科目では、覚えているかどうかだけで点数が決まっています。どんなに素晴らしい授業を何年も受けても、点数は伸びません。しかし、勉強のやり方を変えると劇的に点数が伸びていきます。

前述したように、今の時代、有名予備校講師の授業をテキスト起こししているものもあります。また、大手予備校が配布する問題集を完璧に記憶しても、慶應大学の本試験では、60点程度しかとれません。従って、予備校が配布するテキストに頼るのも間違いです。

もう一度大切なことなので確認しておきます。最終的に何冊の問題集を記憶しているかで、あなたの点数は決まります。難関試験を受験する場合、他の受験生よりも、多くの問題集を記憶しておく必要があります。

授業を用意しないと伸びないのではなく、授業を用意しないからこそ伸びるのです。塾産業は授業をかつてしっかり行っていました。しかし、塾の授業をいくら受けても点数が上がらないため、個別指導の塾がはやり始めました。個別指導の塾では、暗記をします。従って、点数が上がるのは当たり前です。

ところが、難関試験の場合、個別指導の塾から帰ってきて、勉強しないようでは、結局慶應大学には、合格できません。

本当に数学は伸びるのか?

本当に数学は伸びるのでしょうか。数学は自習が最もきく科目です。もしも、問題集の解答を読み、内容を理解できるのであればゴリゴリ進めることができます。その際に、このページでご紹介しているような学習方法を採用します。

「カード学習の極意」

http://www.skilladviser.com/book/card/1.html

「勉強法最強化PROJECT」というタイトルで、私は国立大学卒の医師と、東大出身の弁護士と一緒に本を書きました。この本の中で、医師が述べているのは、数学は典型問題を覚えることで攻略できるということです。数学に才能やセンスを求める必要はなく、才能が無くても、大学受験の数学は攻略できると医師は説きます。

慶應クラスでは、自習で勉強を進める際に、数学が分からなくなった場合、家庭教師に教えてもらうことができます。(別途費用が必要になりますので、詳しくは詳細ページをご覧ください。)分からない問題だけを教えてもらい、あとは、ひたすら覚えていきましょう。

一切忘れないのか?

忘れない記憶方法は今のところこの世の中に存在しません。忘れにくい方法と、長い目で見た時、記憶により残る方法があるだけです。

完璧な神仏のような記憶方法がないからといってあなたには何の問題もありません。合格のためには、神仏になる必要はありません。他の受験生よりも少し多く覚えていればあなたは慶應大学に合格します。

より一層忘れにくいアプローチをトータルに慶應クラスでは指導します。

授業が無いのはおかしくないのか?

私たちは授業がある方が受験には合格しにくいと考えています。その理由は時間を奪われるからです。一般科目で、授業を聴くことで成績が上がるのは「現代文」と「小論文」だけであると言われています。その理由は、これらの科目は暗記科目ではないからです。答えや評価される答案を設計するスキルと得点力が比例するため、あらゆる考え方をマスターしていくことで、点数が上がります。当然これらのスキルは薄っぺらい本で補うことはできず、ハイレベルな授業があればあるほど、得点力は伸びます。レベルの低い授業を行えば、むしろ点数が下がることすら珍しくはありません。(ここで、「ハイレベル」と表現しているのは、偏差値が低い人はついていけないという意味ではありません。簡単にわかりやすく教えています。「ハイレベル」と表現しているのは、本質的であるとご理解ください。)

今の時代は、授業はデジタルが普通になってきています。今から数十年後は、デジタルではない授業の方が普通ではない時代になっているかもしれません。

さらに言えば、灘や開成などの名門校では、東大進学率もダントツですが、授業は高校2年生まででさっさと終わらせます。中高一貫校だからこそできる5年間への圧縮システムにより、残りの1年間は、暗記に集中してもらい、東大や京大、国立医学部に合格する仕組みを灘などの名門校は築いています。つまり、授業がある方がいいと思っているのは、受験に詳しくない人だけで、受験に詳しい人は、「授業は使うべきではない」と考えていることが珍しくないということです。理由は授業では記憶に残らないためです。

例外的に学力が低い人の場合は、授業を受ける方がいいのではないかという考えもあると思います。しかし、現代は講義型参考書があるため、授業はほとんど必要ありません。「初めから丁寧に」シリーズなどの参考書を読む方が授業を聴くより10倍速く学習を進めることができます。この点について分かりにくいことがあるかもしれませんので、気になる方は、営業時間内に、弊社までお問い合わせください。(086-208-3178)平日12時~17時

小論文は本当に伸びるのか?

小論文は伸びます。ただし、一つだけ条件があります。適切に勉強することが大切だということです。小論文の書き方や考え方には、指導者によって大きな違いがあります。その指導の多くは、不適切なものです。筑波大学のある名誉教授は、市販の小論文本の95%は不適切な内容であると述べています。つまり、考え方や書き方が間違っているということです。もちろんこの言が100%正しく妥当であるわけではないでしょう。他の大学教員が書いた小論文本もあるためです。ここで注目してほしいことは、大学教員同士ですら、小論文の指導理論が違うということです。ましてや小論文講師と言えない人が述べる小論文の指導などに至っては、千差万別です。何が妥当なのかを本気で見極めなければならない異常な状態が日本の教育業界には存在すると言えるでしょう。

どのような小論文指導が妥当なのかについては、理由を考えていくことが重要になります。残念ながら多くの受験生や保護者の方が、見分けることができないのをいいことに、恣意的な意見が横行しているのが現状です。匿名の情報などに至っては情報操作の温床になっています。あなたが見極めることができないのをいいことに、「あれは良い」「あれは悪い」と評判を落とす情報や、自作自演のサクラ情報(評判を上げるための情報)が氾濫しているということです。

以下の内容は、拙著「慶應小論文合格BIBLE」の改定3版の内容です。興味がある人は読んでおきましょう。

----------ここから----------

原因を書いて対策案を書けばむしろ点数が下がりやすい

小論文を書く際に、「原因を書いて対策案を書けばよい」という指導が近年あるようです。この指導には大きな問題があります。問題点を列挙すると以下のようになります。

【原因を適当に推測で書き、恣意的に解決策を述べる書き方の問題点】

原因を推測するのは、素人の発想です。思考のプロはそのような考察プロセスを行いません。原因の原因をいくら掘り下げても、根本的な原因にたどりつくようなことはありません。推測につぐ推測で、判断を誤るのがオチです。勘や推測で物事を考えず、論理的に考える必要があります。そこで、原因について考察する際には、事実をベースとして、複数の事実から論理的に何が問題を発生させているのかについて、論考する必要があります。この結果導かれるのが「本質的な問題点」と呼ばれるものです。この点については、拙著「小論文の教科書」に詳しいので、特に慶應SFCを受験する人は読んでおきましょう。

また、そもそも、対策案を書くことなど一切求められていないのに、小論文の答案に対策案を書いていけば、点数が下がります。多くの小論文は物事の妥当性について論じるものが多いと覚えておきましょう。また、「○○を踏まえて」などの設問の要求がある場合、論争に参加する方が、点数が安定します。対策案を書き始めると、まったく課題文の内容を踏まえていないことになり、設問の要求を無視することになるケースが多くなります。当然大減点につながります。

「確かに~しかし」は使いこなせない人が多い

小論文の答案に、「確かに~しかし」と書けば点数が高いと教えられた人もいるようです。この手の書き方は、(続きを読みたい方はここをクリック)

---------ここまで-----------

よくある誤解

自分が慶應大学に合格するのは無理だと感じてしまいます

「私は慶應に合格できないと感じます」というご連絡を時々いただきます。その理由を尋ねると多くの場合、今までの成績が悪かったか、進学校出身ではないからというものです。今までの成績が悪かったのも進学校出身ではないのも、どちらも「記憶した量が少なかっただけ」に過ぎません。つまり、あなたの頭のよさとは何の関係も無いということです。成績は低い方が、当塾の場合、合格しやすいです。その理由はプライドを持っていないため、素直に塾の方針に従うためです。今までたくさん記憶したことがないからといってこれらか記憶できないわけではありません。勉強時間を増やし、学習効率の良いアプローチで勉強すれば問題は解決します。牛山も、中学、高校と、普通の学校でしか学んでいません。当塾で合格している子たちも、無名の学校出身の子がたくさんいます。ですから何の心配もいりません。大丈夫です。

早稲田の対策はできるか?

慶應クラスでは、早稲田の対策はしません。しかし、慶應クラスに在籍している子が、早稲田の政経に推薦で合格してしまうケースや、一般入試で合格することは全く珍しくありません。

慶應大学に合格できる英語力と歴史力を磨くということは、他の大学でもこれらの科目について合格力を養成できるということです。今の時代、慶應と早稲田のダブル合格者は学部にもよりますが、ほとんど慶應大学に進学します。

言い方を変えれば、早稲田の対策は「現代文」「古文」「漢文」の対策がどうかということになります。これらの科目は、現代文以外、すべて自習する方が、学習効果が高くなります。

現代文は授業で点数が上がる科目ですが、実質的には解法パターンの暗記科目です。さらに、参考書が充実しているため、解法パターンの暗記に独学で困ることがありません。また現代文は小論文と違い、指導理論が氾濫しても困らない科目です。その理由は、指導パターンが増えているだけで、方向性が示されているわけではないからです。一方で小論文は「右に進め」という指導と「左に進め」という指導が両方存在します。その上、学生は自由に書くことができるため、高いレベルに到達する必要があります。現代文は、単に正解を選べばよいだけであり、その意味で、指導理論が氾濫していても、困らないのです。問題を解く際の重要判断基準をもとにして、複数の指導理論は解答のヒント探しに利用されます。一方で小論文は、思考の方向付がそもそも異なるため、複数の指導を受けると点数が下がるのが一般的です。

古文と漢文は覚えるだけの科目です。授業に相当する講義型参考書は充実しており、自習に困ることがありません。古文や漢文ができないということは、覚えていないということです。講義型参考書は3回読めば基本が頭に入ります。その後、基本問題集で知識を定着させ、演習型問題集で受験レベルまで実力を引き上げます。これが、古文、漢文で実力を養成するセオリーです。詳しくは「難関私大対策の急所」に記載しています。なお、これらの学習法について、念のため、京都大学経済学部卒の岡山大学医学生(現在医師)にチェックしてもらっています。ご安心ください。

慶應クラスに在籍していた子で、現代文の点数が20点だったのに、明治大学法学部に合格したという子がいます。現代文は何の対策もしていなかったのですが、慶應大学に合格できるレベルの英語力と歴史力で、明治の法学部に合格したということです。マーチ、関関同立については、このような合格も全く珍しくありません。このような現象が起こる理由は、配点にもあります。一般的に英語の配点は比較的高く、古文や漢文の配点は低いものです。科目数が増えるとパニックになる学生も多いのですが、実質的に配点が低いところに時間をかけても合格力は高まりません。受験の要は英語です。他の科目には時間をかけず、自習で問題集を仕上げていくのが逆転合格の重要な戦略になります。

その他注意点など

無礼なご質問について

時々信じられないような無礼なご質問をいただくことがあります。このようなご質問はこのページでご紹介してきた、「塾の中身」や「背景」をあまり考えないご質問だと思います。

当塾では、一般店舗の「出入り禁止」のように、「入塾お断り」をさせていただくことがあります。過去にもどのようにお願いされても、「入塾お断り」をさせていただいたことがあります。他の塾生へ悪影響があると考えられる場合や、お互いのためにならないと牛山が判断した場合、入塾をご遠慮いただきます。中にはもうけ主義なのではないかなどという詮索も過去にありましたが、ご遠慮いただく以上、勘繰りは必要ないでしょう。

ここまでやるから、うちの塾は他の塾からすると、目の上のたんこぶになることがあるようです

慶應クラスが一般的な塾とあまりにも違うことに、ここまで読んで初めて気づいた人もいると思います。合格実績が多くなり、慶應進学についてダントツの成果が出始めると、他の同じような領域で仕事をする経営者はよく思わないこともあるでしょう。

風評被害にあうのも、目立つためです。逆に言えば、風評被害にすらあわないということは、業界で目立っていない証拠とも言えます。「出る杭は打たれる」と昔から言いますが、批判ややっかみは常に存在します。

全国1位、英語でも小論文でも実績をだし、問題集を60冊程度暗記する生徒が出始め、その子は、慶應に4学部合格し、他の子も小論文の力で慶應に4学部合格するなどのダントツの成果は、間違ったことを指導していれば起こるはずのない現象です。現実に成果が出ている以上、効果が実証済みと言えるでしょう。

このような状況を快く思わない人は、やっかみなどの感情を抱く立場にある人だけです。

今からでは、もう私は受からないのでは?

あなたが心配しているように、受験開始が遅い場合は、間に合わないことがあります。しかし、間に合うかどうかは、場合によります。十分間に合うのに必要以上に恐れているケースや、間に合わないのに、間に合うと気楽に構えているケースがあります。したがって、間に合うかどうか詳しく診断してほしい場合は、電話連絡ください。いつでも牛山につながるとは限りませんが、直接すぐにお話できない場合は、時間をとって、お話をお聞きします。

今からでも間に合うかどうかは、多くの人が気にするポイントです。そこで私は本を書いています。「今からでも時間が無くても間に合わせる勉強法・受験法」(エール出版社)という本を読んでみましょう。間に合うかどうかを気にするよりも、間に合わせるにはどうすればいいのかを知る方が有益です。

12月や、1月、場合によっては、2月の直前時期でも、サポートをすることで合格につながることは珍しくはありません。

ただ、原則として、最低でも1年前から慶應大学に合格することを目指すのであれば、慶應クラスで学ぶことをお勧めします。

このページで解決しなかった疑問は、ご質問ください。

お気軽にご相談ください。

お問合せ前に、できれば「よくあるご質問」をご覧ください。質問への返答に時間がかかるかもしれません。既にあなたが気になることについては、他の人が気にしていることが多いものです。こちらから、今すぐあなたの問題が解決するかもしれませんので、「よくあるご質問」をチェックしてみてください。⇒「よくあるご質問」

慶應クラスの詳細説明⇒こちら

慶應SFC特化クラスの詳細説明⇒こちら

最後に

最後に、「私たちのやり方・ルール」をご紹介します。

どのような考えでこの塾を運営しているのかをお知りになりたい方は以下のリンクをクリックしてご確認ください。