トマ・ピケティ「21世紀の資本」を理解する

近年トマ・ピケティの著作が世界的に注目を集めている。それもそのはず。ピケティは従来の経済界で常識とされてきた考え方を覆したからだ。

従来現行の資本主義体制は、富裕層に有利に設計されているということは、多くのシーンで指摘されてきた。しかし、富裕層に有利なだけではなく、もっと言えば、貧者は富裕層には勝てないということをピケティは(数学的に)証明してみせた。

言ってみれば、お金を稼ぐよりも、たくさんの資産で利息を増やした方が儲かるということが分かったということである。

なぜこれが問題なのかと言えば、格差が広がっていく仕組みが原理的に存在するためだ。言い換えれば、民主主義、自由経済市場における自由の前提となっている公正さは、現行の資本主義社会には無い(少ない)と言っても過言ではないということである。

【格差の何が問題なのか】

そもそも考えてみよう。我々が暮らす社会は、民主主義の法治国家だが、異常な経済格差が存在する。この格差については、もちろん努力したものや優秀なものがより高い収入を得るという点では、正当化されてもよい側面が存在する。しかし、一方で餓死するほどの人が存在し、満足な医療を受けることができない人が存在し、十分な教育を受けることができない人が存在する。この状態を正当化できるほどに、経済格差は公平なルールに基づいて存在しているのかどうか。誰しもが薄々気づいてはいたけれど、誰もその社会正義が、どの程度真正な由緒と正統性を帯びているのか、証明することができなかった。むしろ従来の経済学では、経済格差を容認する経済理論も支配的だった。例えば、トリクルダウンという経済理論は、市場原理に任せた政策をとることにより、一時的に国民が貧しい生活を強いられても、国が発展しさえすれば、貧しい国民の生活もその成果によって生活が豊かになると説く。そうだ、格差は悪いことではない!!単に不勉強で、努力を怠るものが貧しいだけであり、そのような怠惰な国民がいても、その犠牲を継続し続けて国家が発展しさえすれば、いつかは怠惰な国民もいくばくかの利益を得ることができるのだから、何も悪いことではなく、格差があることこそ、理想的な経済状況なのだ・・・・。こんな乱暴な言説がまかり通っていた。

ところが、このような言説は、公平な競争が行われているということが前提である。もしも金を持っている人間が圧倒的に有利にゲームを進めることができ、全体的に観察した場合、金を持っている人間が勝っているだけだったら・・・・。もちろん例外はある。個人の努力で成功する人もいるからだ。しかし、それが一部の例外にすぎないとしたら、その経済格差は、社会正義の上に成り立つ正当なものだと胸を張って言えるものだろうか。ピケティは、数百年分の膨大なデータを整理し、不公平なゲームが世界で成立していることを証明してみせた。

ピケティの言い分はこうだ。民主主義と、資本主義は違う。民主主義とは、平等に正当な所得を得る権利を有していること。個人の権利を認めるからこそ、平等な富の配分ができてこそ民主主義と言える。

概要は、およそ以上のような内容である。それではもう少しだけ詳しくピケティの主張を見ていこう。

ピケティは何を具体的には問題視しているのか。資本所得が増える率が、労働所得が増える率を上回れば、富の格差が問題になるとピケティは説く。 資本所得と労働所得とは次のようなものである。

・資本所得・・・資本から得られる所得。

・労働所得・・・労働から得られる所得。

【現状の資本主義の何が問題なのか】

世界的に経済を見ていけば、資本の蓄積によって、資本所得の占有率が年々高くなっているとピケティは指摘する。世の中に存在するお金は、個人や企業が保有する率が年々高くなっていき、これらの資本が運用されることで、お金が増えていく構図がある。日本においても、国民が保有する個人資産は1000兆円を超えると言われている。問題はお金を皆が使わないことだ。一方で政府は流通する貨幣に対して多くの場合税を課しているため、貨幣が経済によって流通する時にしか政府は税収を確保できない。

【試験で問われるかもしれない論点】

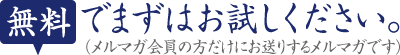

慶應SFCを受験する人は、以下の二つの式を理解しておく方がいいかもしれない。私が運営する塾では解説するが、本書ではページの都合もあり割愛する。

「資本主義の第一法則」

資本所得の割合=資本収益率✕資本/所得比率

「資本主義の第二法則」

(資本/所得比率)=貯蓄率/成長率

【ピケティはどうすればよいと提言しているのか】

ここまでにご紹介した内容を踏まえ、ピケティは、ストック型の資産に課税していくことで富の再分配が可能になるのではないかという仮説に行き着く。現状の税制は、法人税、所得税、消費税など、お金の流れに対して課税を行う方式である。一方で、資産税は、流れないお金(資産)に対して課税を行う方式だ。

ピケティの案は、実現が難しいが、現状の問題を解決するために、世界全体で、資本に対する課税を行っていこうというものである。

【ピケティが提案している資産税とは?】

ピケティは年次課税(純資産に対するもの)を提案している。その内容は概ね以下のようなものである。

・100万ユーロ(日本円で 1億円ほど)以下 は 0%。

・日本円で1~6億円は、 1 %

・6億円以上は、 2 %

【ここが抑えるべきポイント】

ピケティの主張を読み取り、あなたは何を思うだろうか。抑えるべきポイントは、以下のようなものである。

・効率と公正と、どちらを重視すべきか。

・効率:いかに競争を促進するか

・公正:不公平な競争を促進すれば、全体のモチベーショ ンがダウンするため、公正が必要になってくる。

・どちらかを立てれば、どちらかが立たない関係にある。 (トレードオフの関係などという。)

このように、政治的な判断が問われる点については、実質的には極めてデリケートな判断が必要になる。なぜならば、多くの先進国では、富裕層にとって有利な政策が機能しているからである。したがって、ピケティの提言は、理想的すぎると言えば、それまでである。しかし、このような議論が世界的に行われるようになったきっかけを作ったピケティの功績は大きい。

【解決の指針】

所得の再分配が、格差をやわらげるという考え方が大切だ。所得の再分配には、以下の2点がある。

・労働保証制度による所得再分配:最低給与規定など労働者の給与等を 保証すること。

・社会保障制度による所得再分配:公的年金や医療制度などの社会保障

【最後に】

ここでは、今後の慶應大学入試において、数十年間、論点として扱われても不思議ではないピケティの資本論について概要を紹介した。そのまま出題されないとしても、今後の世界経済を論じる際に、あるいは、民主主義や資本主義を論じる際に、このピケティの資本論が頭にあるのと無いのでは、大きな違いがある。

政治と経済はコインの裏と表であり、表裏一体だ。ピケティの主張にもろ手をあげて賛成する必要はない。賛成の主張にも、反対の主張にも等しく耳を傾け、あなたなりの考えを形作っていこう。