97-1 牛山が東工大院の教授と間違われる?

私があるメールをクリックしたときのことです。メールを開いて、そこに書かれている内容を見て、私は目を疑いました。

東京工業大学大学院 牛山先生

という見出しで、文章が始まっていたのです。

はて?もちろん、私が世界トップスクールの東工大の先生なわけがなく、どういう意味なのかなとよく読んでみると、どうやらメールの送り主である大学教授は、私が投稿した論文を読んで、東工大の大学院教授が書いた論文と間違ってしまったようなのです。

つまり、私が書いた論文について、一大学院博士課程の学生が書いた文章ではなく、大学教授が書いた論文の文章だろうと勘違いされたということです。

このミスは、私が操作ミスをして、大学院生のセッションに投稿しなかったから起こったものかもしれません。所属を書くのは一般的なので、東工大博士課程の学生である私のことを学生とは分からず、大学教授と勘違いしてしまったのでしょう。

しかし、そのメールの内容を読んでみると、どうやら、学会発表で、「私(牛山)が書いた論文の内容でぜひ登壇をお願いしたいと考えています」という内容でしたので、多くの大学教授が全国から投稿している論文の中から、私が書いた論文が、大学教授が書いた論文として、選ばれたということです。この意味では、他の大学教授が書いた論文よりも評価を受けたということになります。

もちろん、私は今、非常に恥を忍んで、この文章を書いています。なぜならば、そもそも、そのような「ありがたいとも表現できる勘違い」が起こった理由は、私が書いた論文が素晴らしい文章だったから・・・・というよりも、たまたまラッキーで、面白い研究ができたから・・・と考えるべきだからです。少なくとも謙虚に学問を行う学生ならば、そう考えなければなりません。うぬぼれるな!自分の程度を知れ!一流を知れ馬鹿者!という話です。もちろん、そんなことは百も承知です。超一流の先生が書いた文章や研究を見て、(これは私にはできない・・・これは私には書けない・・・この鋭い知性はなんだ・・・鳥肌が立つ・・・こんな聡明な人物がいるのか・・・くやしい・・・)誰でも普通の研究者なら、このような屈辱的な気持ちを味わったことがあるでしょうし、そうあるべきです。それが分からないということは、恥ずべきことです。上には上が常にいるからです。

では、なぜ、私が恥を忍んでこのようなエピソードをご紹介しているのかと言えば、多くの大学受験生が、適切な基準を全くと言っていいほど知らないからです。そして、そのことが原因となり、「3浪目です。」というような、先日前の章でご紹介したような、悲劇の若者がたくさん存在しています。

論文はどのように書くべきなのか?どうあるべきなのか?ということを知らないだけで、若者の未来が、めちゃくちゃになっている・・・・

このような事情があるために、私は恥を忍んで、(牛山は、あの程度の文章しか書けないのに、うぬぼれているのか?)と、東大や京大の教授に思われてしまうようなリスクがあることをここに書いているわけです。研究スキルというのは、奥が非常に深いものです。そのことは、研究者なら、誰もが分かっています。素人がハイレベルな論文を読んでも理解すらできないなどというのはざらです。しかし、大学受験生はまだ若く、世間を知らないので、東大が上、京大が上、東北大すごいと思っているだけであり、どのようなレベルや基準が様々に存在しているのかを全く知りません。その結果として、(とりあえず慶應対策ができたらいいから、東大が上だから東大の対策しとこ~)などと、まったく的外れな判断をしてしまい、不合格となるケースが少なくありません。

学歴が東大だったら上、そうじゃないと下・・・というような世界は学術の世界ではありません。世界から集まった論文の中ら、上から順番に優れたものが選ばれるだけです。

東工大の教授レベルになると、本当に超一流です。なぜならば、当然ですが、東大に次ぐ形で、誰もが憧れるトップの研究機関だからです。そのため、国内でも一流のキャリアの人物が、大学教授として応募し、その中でも選ばれるのはほんの一握りです。当然頭の良さも別格、研究実績も別格などということが珍しくありません。ということは、当たり前ですが、ウチの大学出ているので優秀だと思うので・・・などというえこひいきもほとんどありません。牛山がそんなすごい人物であるはずがなく・・・

ところが、その勘違いをしてしまった大学教授も、経歴を見ると、阪大の教授を務めていたような、やはり超一流のキャリアの先生でした。学会を取り仕切っているので、当然と言えば当然なのかもしれませんが、その先生が、私が書いた論文を見て、東工大院教授が書いた論文だと勘違いしてくれたことは、仮にユニークで面白い研究だったからだとしても、私にとってうれしいことでした。

97-2 論文の書き方には規範がある

学術論文の書き方には、規範があります。暗黙の不文律があるということです。従って、そこから外れると、ほとんど評価されません。つまり、(書き方が違うな)などと思われるのではなく、(バカなんじゃないの?)というレベルで評価されてしまうということです。(なんで書き方を知らないだけで馬鹿扱いされないといけないの?)と思う方も多いと思います。ここは、私も昔はショックを受けた部分なのでよく分かります。ところが、大学においては、それだけ知識や学識が重んじられるのが一般的です。高校までのように、知らない=仕方がないという考え方よりも、知らない=無能・低能に近いような、評価がなされがちです。私はそうは思いませんが、このような大学教授の一般的な反応には、私もアカデミズムの中に身を置くものとして、だんだんと慣れてきました。

97-3 言い換えれば勘違いを受けるだけの論文の規範通りのところがあった

元阪大の教授が、私が書いた文章を見て、東工大院教授が書いた論文だと勘違いしたからといって、私が書いた内容のすべてが、理想的で論文の規範通りで正しいことの証明・・・などにはならないでしょう。しかし、少なくとも、東工大院教授が、的外れな論文を書くことが無いのと同じように、少なくとも私が書いた論文は、スタンダードな学問的な内容であると評価された可能性が大きいと見てもよいでしょう。

97-4 何が正しい小論文なのですか?

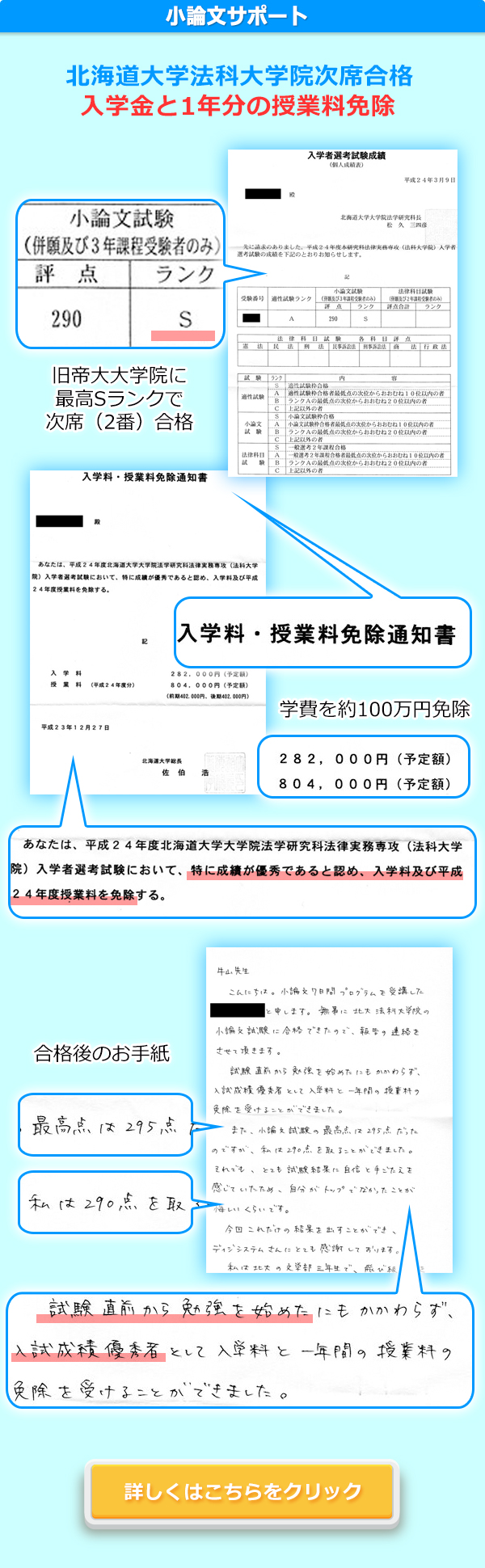

私は受験生から、「何が正しい小論文なのですか」と質問を受けることがあります。その時に、お話しすることはいくつかありますが、大事なのは以下の3つです。

- 1)書店で売られている「小論文の規範集的な内容」の本が、メチャクチャ嘘を教えてしまっている。

⇒キャリアを見ると、大学院博士課程で研究をしたことがなく、大学院卒で、心理学を学んでいる。

- 2)論文はそもそも、序論・本論・結論で書くものであり、その理由は、人に論理的に情報を伝える際の、原理原則をこの規範は含むからということ。

⇒〇〇式書き方、〇〇方式書き方、〇〇流、俺が教える超絶な書き方、合格者が教える再現答案などの類は、これらの世界標準の規範から大きく外れていることが珍しくない。

※世界のスタンダードの書き方から外れている時点で、原則ダメ。(論外です。)

⇒ここで述べる「ダメ」とは、絶対に点数が取れないという意味ではなく、理想的とは言えないという意味です。

3)厳密には何が正しいかは決まっていない。しかし、不文律から外れる内容を書くと、強烈に評価が下がるのが一般的。

97-5 「正しい」を変換して「受かる」と考えることも重要

小論文試験の答案というものは、原則として自分の考察を披露すればよいものです。したがって、いたずらに「正しさ」を追求しすぎると、試験の趣旨からも外れた考察となってしまうリスクはあります。

〈何が正しくて受かる小論文なのか〉

条件1:規範に沿っているかどうか

小論文は、規範に沿っていない小論文について、なんとも思っていない学生は多いものですが、ほとんと致命傷と言っても、過言ではありません。例外的に、問題に恵まれた場合、なんらかの構文によるごまかしが、それなりに機能することはあります。

条件2:実際に講師が点数を取ることができているかどうか

小論文について、この点を気絶するほど軽視している人がいます。そのため、単に合格していれば、一定のレベルに達することができていると考えていることが少なくありません。

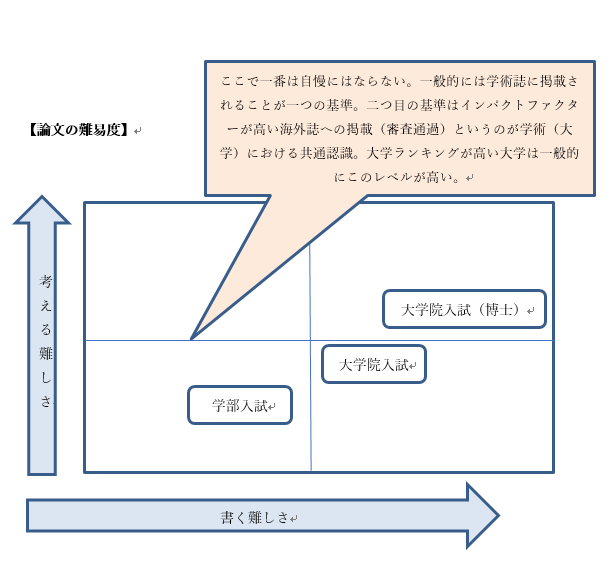

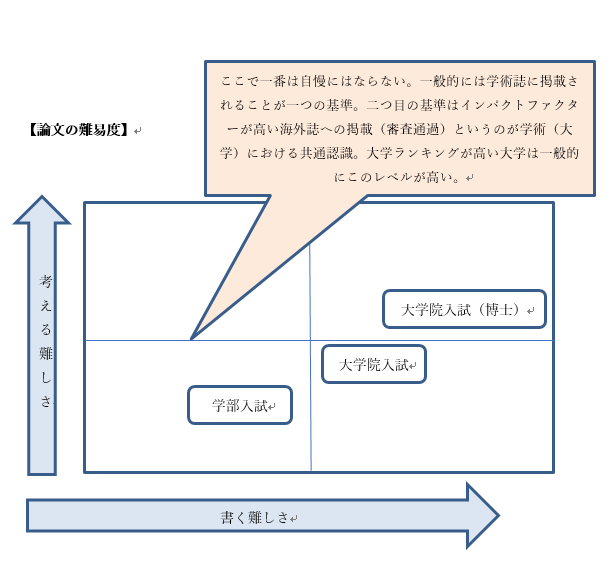

ところが実際には、学部レベルの小論文の難易度は高くありません。この点を勘違いしてしまっている受験生も多いのが実情です。

※考える難しさとは問題の難易度ではなく、「要求水準」(院生ならこのレベルで考えてほしいという大学からの期待度)と考える方がいい。

学部レベルというのは、言ってみれば「高校生レベル」のことなのですが、このことがほとんど理解できていない受験生も多いようです。高校生が受験するレベルは、大学や大学院、博士課程などとは、レベルが全く違います。

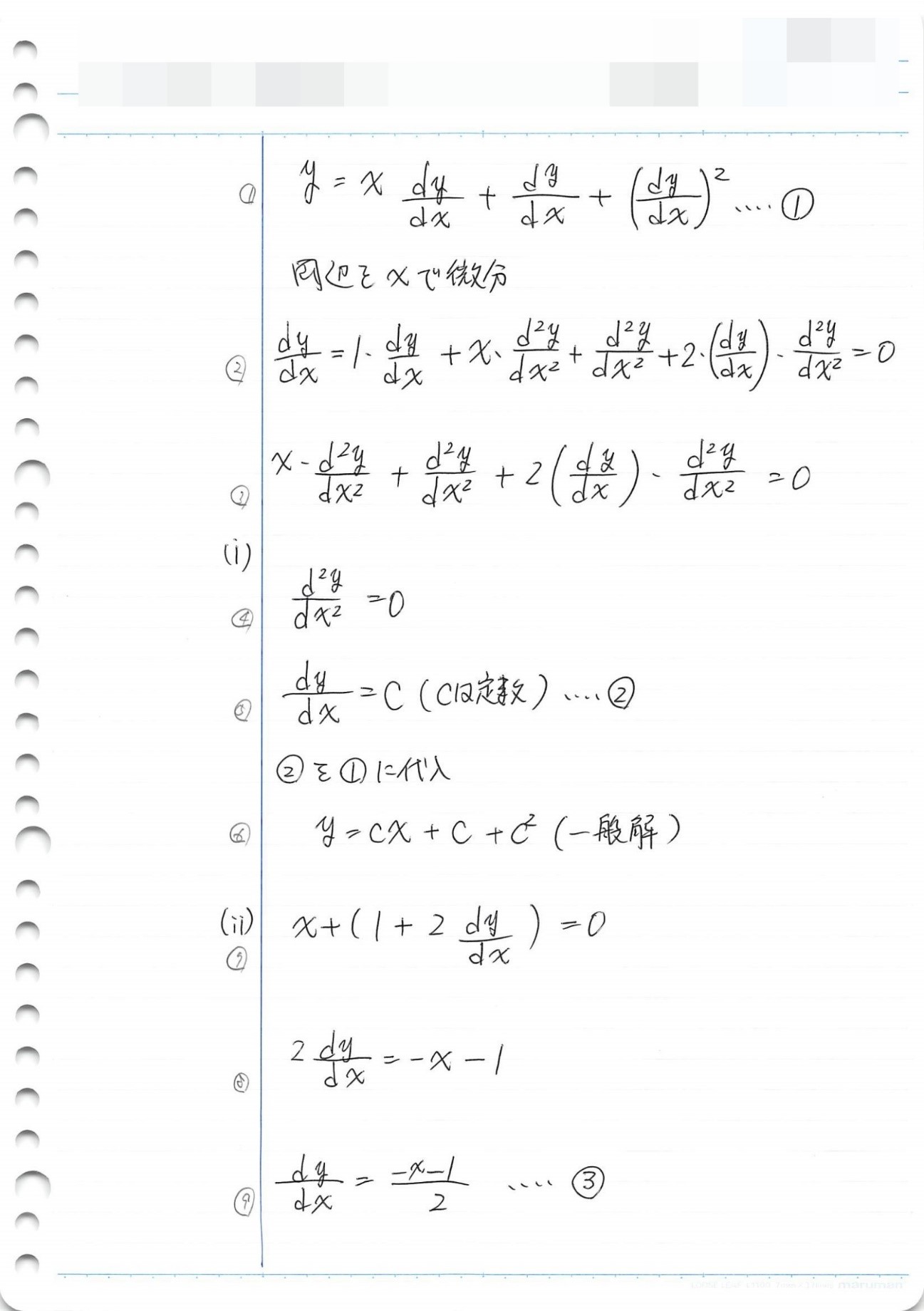

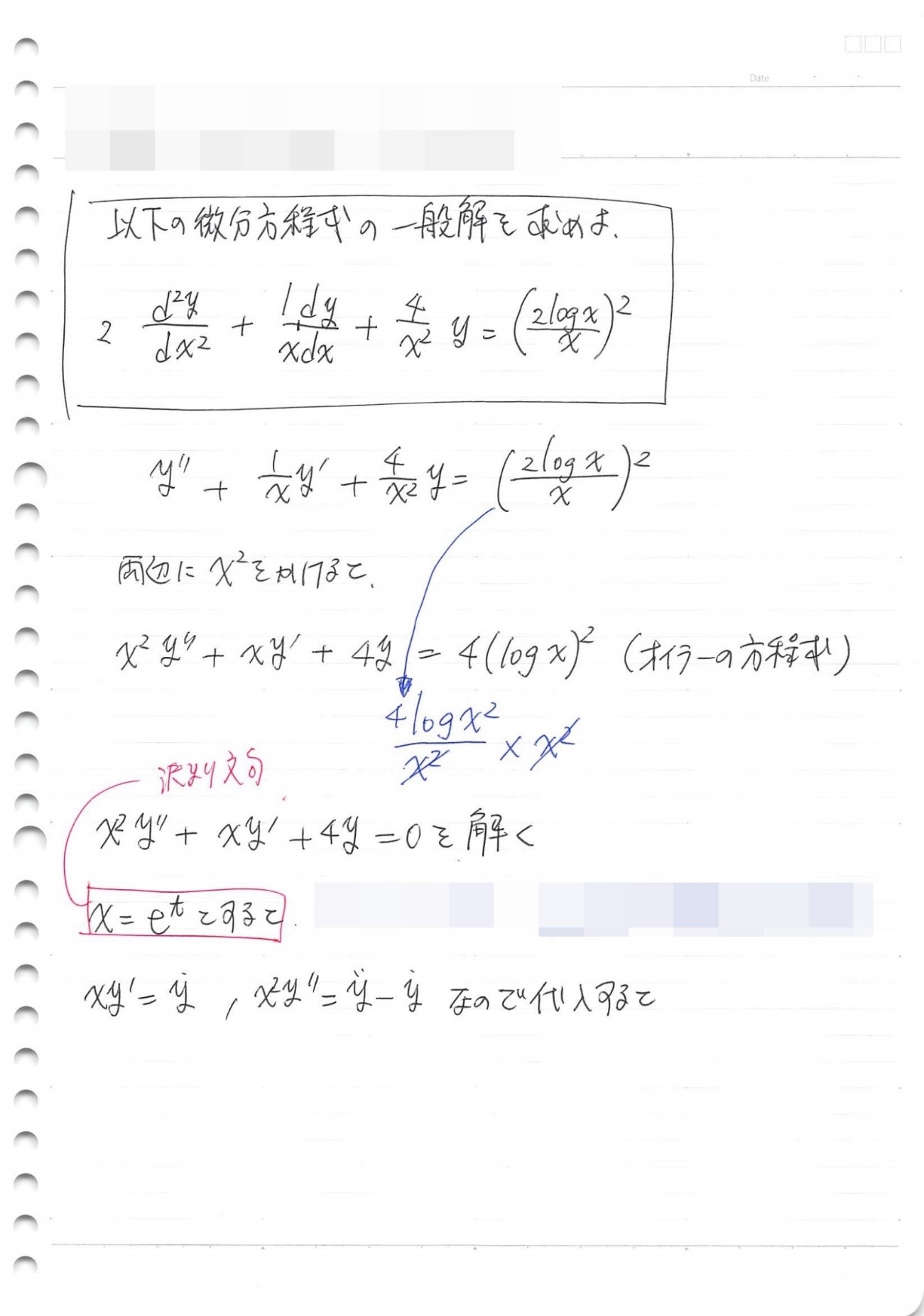

例えば大学での数学は以下のような形です。

図:牛山が大学院受験のために勉強していた数学のノートの一部

高校までの数学とは、頭の中で操作する概念の複雑さが違います。その意味では、難易度が高くなります。例えば、方程式を解くのでも10ページくらいかかってしまう・・・なんてこともあります。(そこだけが難易度ではありませんが、それなりに大変)

また、論文を書く際にも、頭の中で行わなければならない概念の操作のレベルが、大学院受験あたりから相当細かくなってきます。

つまり、大学受験においては、荒い論考でもほとんど問題が無かったとしても、大学院受験では、荒い論考だと、思考力が無いと思われてしまいます。

もちろん、難易度は、複雑な操作ができるレベルだけで決まっているわけではないので、一概にそのことをもって、大学院の方が常に難しいとは言えません。

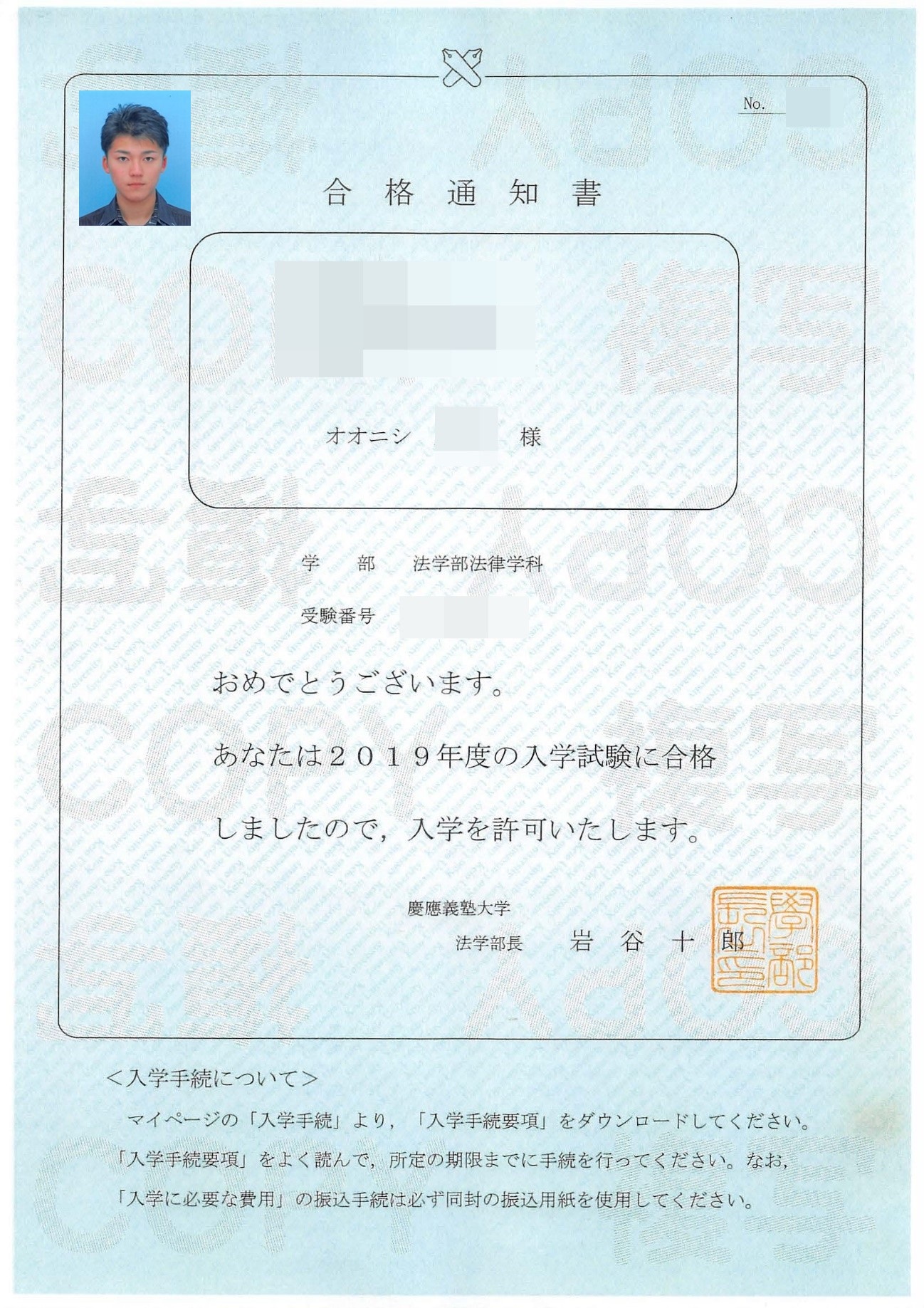

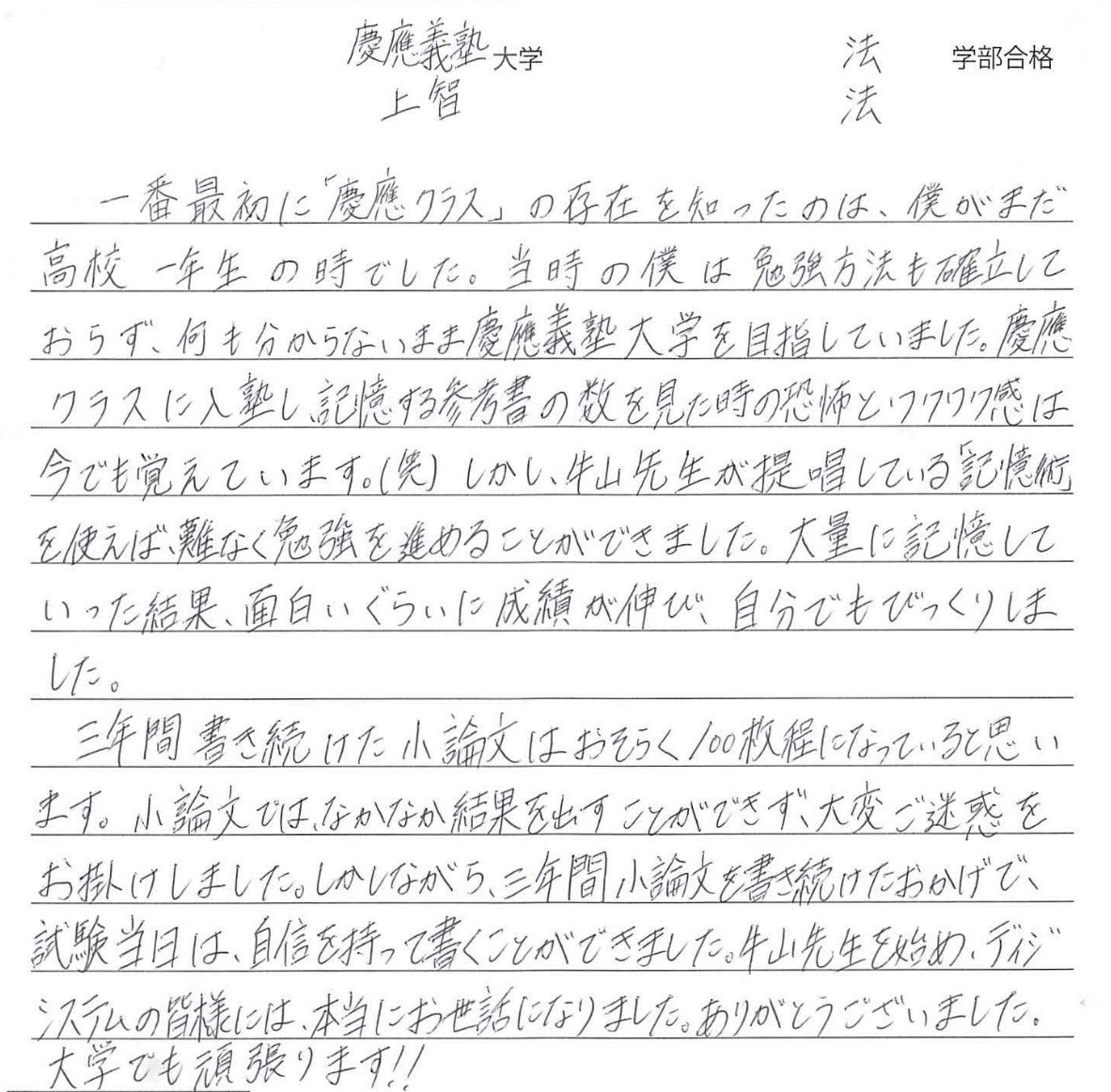

ただ、一般的に学部受験レベルの問題は簡単なので、ここで高い点数が取れたとか、合格できたというのは、最低ラインの非常に低い実力が、低いレベルのかたちで証明されただけです。

このことをもって、難関大学なので、そこに受かった人が書く小論文はとても高いレベルの実力なのだ・・・と考えると悲劇が起こります。

大学教授が行う論文指導が一般的に信頼されるのは、彼らが多くのケースで一定水準の論文を書くことができた(つまり、論文を投稿してアクセプトされた)証明を多く持っているからです。ちびっこ大相撲大会でレギュラーになったというような、大学に合格したレベルとは全く次元が違う高いレベルで論文を書くことができる能力が証明されているので、大学教授は一般的に論文指導をしてもよいと思われています。

つまり、以下のような形です。

※考える難しさとは問題の難易度ではなく、「要求水準」(院生ならこのレベルで考えてほしいという大学からの期待度)と考える方がいい。

何が正しい論文指導なのですか?という問いに関しては、このように、高い大学教授くらいのレベルで、論文が認められているケースで、そのような論文指導が行われてもよいかもしれないと考えられるのが一般的です。

高校生は、大学入試の問題だけを見ているので、小論文試験が難しいと思っていることや、勘違いをしていることが少なくありません。

実際には、ハイレベルな論文が存在しており、そこで難しい論考ができて、はじめて高いレベルだと認識されると考えた方がよいでしょう。

条件3:再現性がある

何が正しい小論文なのでしょうか。ここでは、正しいか正しくないかという以前の問題として、この問いに関連した重要ポイントをご紹介します。

小論文講師の中には、受験生には、「教えている講師との間にとてつもない力の差があるということを思い知らせてやる必要があるのだ」などと述べ、必要以上にいかめしい文章を書き、それをもって「模範解答」としている人がいます。

確かにこのようなことをすれば、表面的に文章を見ている若い高校生が、(へへぇ~恐れ入りました・・・こんな難しい文章は書けません。)などと、思うこともあるでしょう。

しかし、そんなことをやって、意味があるでしょうか。そんなことをやって、受験生の小論文の実力が上がるのでしょうか。

上がりません。(きっぱり)

このように、高校生に実力の差を見せつけるのは、言ってみれば教える側のエゴであって、意味がありません。

同様に、このような事情を知ってか、知らずか、パッと読んで、「それっぽい雰囲気」を醸し出すことに腐心している小論文指導(小論文構成)があります。

この手の構成を指導する指導者は、自分が教える小論文の内容、自分が作った解答例をそれっぽく見せることに腐心します。そのため、構成の中に、「分析」という項目があったり、「対策案」という項目があります。このような項目を構成の中に入れ込み、答案をテンプレート化すると、「それっぽい雰囲気」を醸し出すことはやりやすくなるでしょう。

ただ、ここで問題なのは、原因分析だとか、対策案の立案ということが書かれているのは、単にそれっぽいというだけだということです。文章が未熟な人や、思考に関して未熟な人がその「それっぽい文章」を読んだ時に、(なんだ、この文章は、なんだか非常にそれっぽいし、知的な雰囲気をかもしだしているっぽいし、それに、なんだか難しいっぽい感じがしている・・・それに、なんだか流行りの機械学習という言葉やら、いろんな言葉や専門用語っぽいものが含まれているので、とってもそれっぽくって、高く評価しないといけないんだなぁ・・・・)というように思うかもしれません。

事実、高校生のように、学問を本格的にやっていない人や、本格的な論考を必要としていない人は、このように感じることがあるようです。

しかし、少なくとも大学教授のレベルの人物が、問いにも答えていないような、単にそれっぽい内容を醸し出す文章を見て、(しゅ・・・しゅごい!)などとは思わないものです。

アウトラインもダメ、論考もダメ、論理思考もダメ、論述としても、論点が散漫であることが一見すればすぐにわかるからです。

単にそれっぽい雰囲気を出そうと必死になっているだけで、内容がスカスカの文章と、そうではなく、質実剛健で主体的に物事を考え、十分に論考が行われている文章は、読む人が見れば一発で分かります。

私が模試の結果は参考程度にしていいと言う一つの理由は、マーチの学生などが、アルバイトで、小論文試験を書いたことがないのに、早慶の受験生が書いた文章を読んで、(しゅ・・・しゅごい!)などと思い、本来は評価すべきではない文章に高い点数をつけてしまうこともあるからです。大学の教員が点数をつけているわけではありません。

このような事情を知ってか知らずか、この手の原因を書いて対策案を書くなどという構文に関しては、「お仕事発注サイト」に仕事が発注されており、慶應大学の過去問題の解答例を1本いくらで書いてくださいというような、教える側が自分で解答例を作らない塾運営がなされていることがあるようです。

つまり、問題に対して解答が妥当であるかどうかという事情は二の次、三の次で、単にそれっぽい雰囲気を醸し出している答案を大量生産して、その内容が模範解答ということにされて、本に収録されて出版されるというような恐ろしいことが現代社会では起こっているということです。

論文の内容が正しいかどうか、論考が正しいかどうかなど、微塵も関係が無いのだというような、このような態度は、学問をするという立場から言えば、180度真逆の態度と言えるでしょう。

条件4:考察プロセスが適切

正しい小論文を考える際に、4つめの条件として私が提案するのは、考察プロセスが理想的であることです。

考える・・・というのは、てきとうに何でも好きなように考えればよろしい・・・という考えの背景には、どんな風に考えても同じという哲学があります。

果たして本当にそうなのでしょうか。

もちろんそんなはずはありません。考え方の違いで、考える精度はまるで違います。考え方が不適切な人は、簡単に判断を誤ります。

要は、頭の使い方が違うということです。

~世界一の先生に教えてもらおう~

私は世界一の先生に考え方を教わろうと考えました。世界一の思考集団と言えば、マッキンゼーです。マッキンゼーは、コンサルティングファームです。コンサルティングファームとは、経営戦略立案の会社です。この戦略立案の会社は、毎月数千万円請求し、大企業に戦略を立案します。

このような企業がマッキンゼーですから、ここに入社するだけでも大変です。東大を出ていれば入れる企業ではありません。世界でも事情は同じです。Harvardを出ていれば入れる会社ではありません。世界の英知は、世界のトップスクールの博士課程に集まっています。つまり、MIT,スタンフォード、Harvardの博士課程などに世界の英知が集まるということです。理由は簡単です。ここは学費が無料であり、最高峰の知性が、博士課程に集められるからです。学士や修士は、そのための前段階のお勉強タイムです。従って、どこの大学でもほとんど関係ありません。どの博士課程で博士号を取得したかが重要です。

これらの世界トップの博士課程を修了した人が例えばマッキンゼーに入社したとして、そこからが大変です。周りはそんなキレキレの人ばかりだからです。その中で、トップになったのが大前研一先生です。大前氏は、マッキンゼーのアメリカ法人代表、日本法人代表となります。

つまり、世界トップのマッキンゼーのトップ、世界のトップのトップです。

この先生に思考法を教えてもらおう、そのように考えて、私は大学院でMBAを取得しました。

私が塾で教えているのは、マッキンゼーのトップであった大前研一氏から学んだ思考術です。つまり、世界のトップのトップの思考術ということができます。

それから間もなく、当塾から3年連続で全国模試1位になる子が現れました。

~基準が低すぎる~

多くの受験生が考えている基準は一般的に低すぎます。

1.国内偏重

その基準とは、第一に国内の大学だけで物事を考えている点です。世界に目を向ければ、国内の大学とは比べ物にならない人材が多数いることに気づくでしょう。

2.文系偏重

受験生の中には、文系だけしか見ていない人が少なくありません。

3.学部偏重

大学院と大学院博士課程で、どのような高度な思考ができるようになるのかが、本来は重要です。経済的な事情で博士課程まで行けない人もいるかもしれませんが、世界基準で見た場合、ドクターなのかドクターではないのかは、大きな差があります。

視野が狭まる事で、考えている基準が低くなり、何が正しい小論文なのかについても、ほとんどどうでもいい「ネットのお勧め」など、根拠が全くないものを信じてしまう・・・などのミスが目立ちます。

学校の先生が言ったから・・・大学生が言ったから・・・東大生が言ったから・・・などの低い基準で物事を考えるのをまずやめましょう。そうすれば、何がより一層正しい小論文なのかが見えてきます。

97-6 大学教授が勧める小論文について

中には大学の先生が、予備校で小論文を教えるケースもあります。例えば、樋口さんの小論文指導などは、この典型例でしょう。ところが、この樋口さんのお勧めする構文を使用しているのに、大学に合格できないというお悩みも、慶應受験に関してはよく聞くのです。

そもそも論を言えば、大学教授間で、小論文をどう書くべきかについては、微妙に意見が違います。例えば、第一にアウトラインについてのアドバイスが違います。第二に、構文を使用するべきかどうかについても意見が違います。

ここで言えることは、多数の教授が言っていることが正しいとは限りませんが、比較的多くの教授は、小論文試験において、構文を使用することには反対であることです。

なぜ、特定の構文を使用することを、多くの大学教員は否定的に見ているのでしょうか。

その最大の理由は、「考えていない」ことです。

特定の構文にはめる小論文執筆法は、確かに楽です。しかし、例えば、「確かに~しかし」という構文にはめることを金科玉条とした考え方で小論文を書くと、学生の頭はこんなかんじになります。

(えーっと、テーマに関して、確かに・・・しかし・・・って書くにはどうすればいいかな・・・・えーっとそうだな、あっこれについて、確かに・・・と書いた後に、これについて、しかし・・・って書けばいいか、あとは、てきとうに、ネタ本で読んだ内容をはめこんだら、点数が高いんじゃないかな)

これでスラスラ書くわけですが、このようにして書いた内容で慶應大学に、不合格になったという子が当塾にいます。

この子は、英語と歴史が合格点、しかし、小論文だけ不合格の点数だったそうです。

立教大学の石川教授は、大学の教員は、このような構文について、みんな辟易としていると著書の中で述べています。

この意味では、ある大学教授が勧める小論文解法が、非常に他の教授に評価されていないということになってしまうでしょう。

それでは、ここでご紹介した譲歩構文(確かに~しかし)が、間違っているのかと言えば、そうではありません。そうではなく、ただ単に、多くの受験生が使いこなせないだけです。そこで当塾では、譲歩構文に関する専用の授業も用意されています。

無論、使いこなせるかどうか以前に根本的に書き方が間違っている構文も存在します。その代表格は、原因を書いて、対策案を書くという類のものです。

97-7 問題意識を持って学んでいこう

何がより良い小論文なのかについて、常に問題意識を持って学んでいきましょう。

97-8 後日談

「学会発表での登壇をお願い致します。」との連絡がメールできました。

学会発表は、学術ジャーナルへの掲載に準ずる貴重な学問的貢献です。

この度、論文を選んでいたことは、私の指導教員である東工大教授の先生のおかげです。

今後も謙虚に、論文の書き方を学んでいきたいと思います。