そこで、今回は、その反対を扱ってみましょう。

94-1 結論:きちんと書くことができるようになる

結論から言えば、今うまくできていなくても、あなたは小論文がうまくなります。

94-2 全く何もしなくてもいいという人は必ず現れる

あなたが何もできない時、必ず目の前にこんな人が現れるでしょう。

あなたは本など一冊も読まなくていい。

あなたは、この構文に文章をはめれば、どんな難関大学も合格できる。

あなたは、ただ、この3分で覚えられる構文を覚えて練習すればいい。

あなたは考えなくていい。ただこの構文にはめればいい。

あなたは頭なんて使わなくていい。ただこの構文にはめればいい。

最初に原因を書いて、対策案を書いていれば受かる。

このような人が現れた時、多くの人はこう思います。

(ああ、なんてすばらしい方式なんだ!なんだか、この構文にはめるだけでそれっぽい文章ができてしまう。確かにこのやり方なら、頭など1ミリも使わなくてもそれらしい文章に見せかけることができる!)

しかし、現実には、そんなやり方では論文試験では点数は取れません。

確かに、構文にはめていれば、何も書くことができない人は、頭を一ミリも使うことなく、原稿用紙のマス目を埋めることができます。しかし、頭を一ミリも使わないということは、大学においては評価されないということです。したがって、そもそも、そのようなやり方は、少なくとも優秀な人材を集めることに真剣な大学においては、通用しないと考えて差し支えありません。

したがって、信じただけばかをみたということになってしまいます。

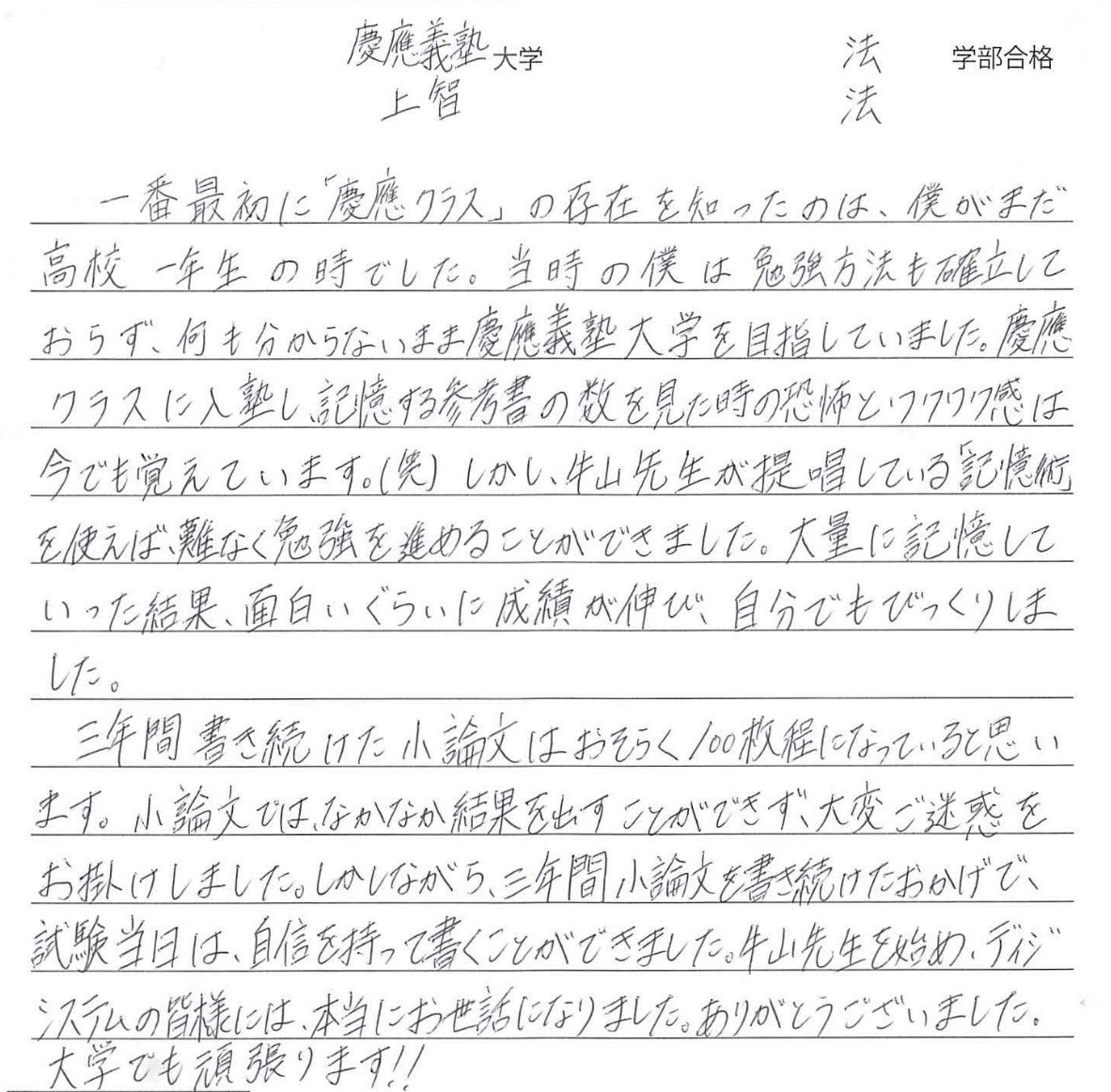

~浪人3年目です~

ある「構文にはめるだけ」の小論文の塾に通っていた子が、何度も慶應に不合格になり、「今年で浪人3年目です」と、うちの塾に入ってきました。

以前通っていた塾では、毎日過去問題を書く練習をしていたそうです。

しかし、実際に本試験になると、構文をあてはめることができた問題はそこそこの点数になったものの、そうではない問題は、半分以下の点数だったそうです。

それもそのはずです。

まったく聞かれてもいないようなことを書かなければならないからです。

それでも、そのような指導で点数を取れる人も中にはいます。

才能がある人か、英語ができる人です。

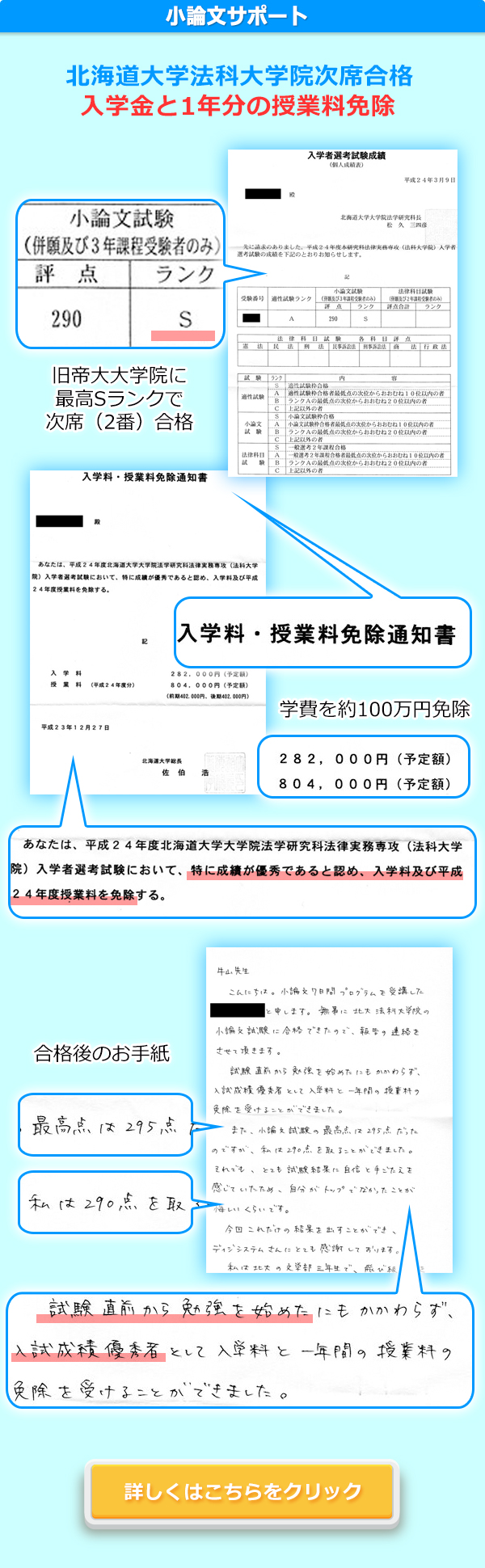

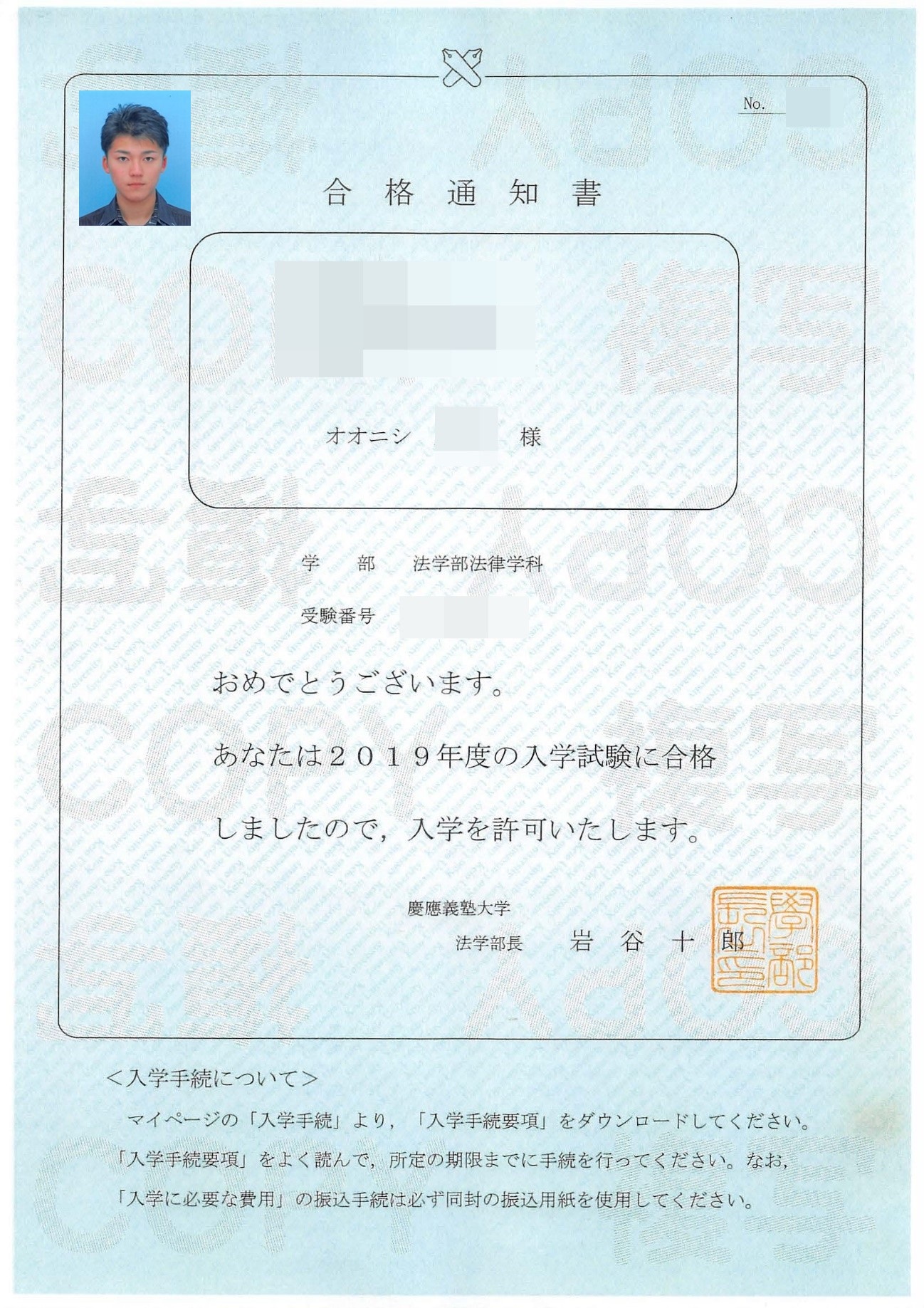

94-3 合格者数は関係ない

合格者数を気にする人もいます。合格者数は、捏造されることもあります。要は存在しない人物によって合格体験記のようなものがつくられることがあるということです。顔写真は、写真素材サイトの素材が用いられることもあるようです。

安売り塾は、バナナのたたき売りのように安く生徒を集めるので、大量に受験します。そして、一部が受かれば必ず合格者は増えていきます。

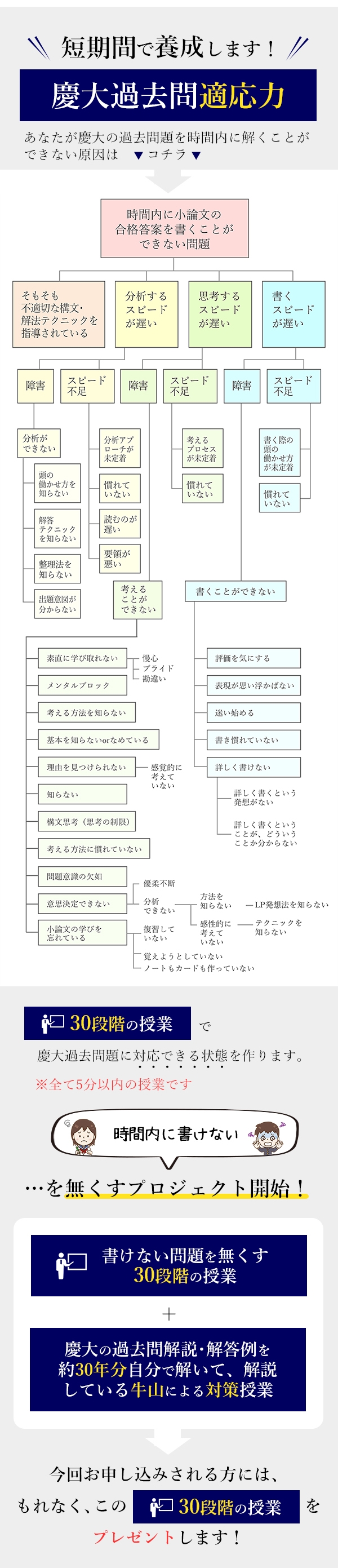

94-4 書けない原因がある

小論文を書く際に、うまく書けない原因があります。

以下の画像は、慶應クラスのウェブサイトに掲載している画像です。

これらの原因に対処していくことで、小論文を時間内に書くことができるようになります。

そのため、当塾では上記の原因群それぞれについての授業があります。

94-5 マイナスに対処するだけではなくプラスに対処する

先ほどご紹介した「書けない原因一覧」は、言ってみれば、マイナス面です。このようなマイナス面に対して、書くことができるようにする対策があります。

こうすれば、大きく伸びるというやり方があります。

そういう考え方・書き方を学ぶことで、短期間で大きく伸びます。

94-6 技術を心で学ぶ

何かをうまくできるようになりたい場合、大事なことは心です。

なぜならば、どのような技術も、テクニックだけで成り立っているわけではないからです。

第一に、心が理想的ではない人は人から何も学びたいとは思いません。

第二に、心が理想的でなければ、努力も練習もありません。

第三に、心が理想的ではない人は、すぐにあきらめます。

理想的な学ぶ心があると、大きく伸びます。

94-7 できるようになったわけじゃない

特定の構文にはめて練習をしてみると、それまで書くことができなかった原稿用紙のマス目に文章を埋めることができた・・・

だからできるようになったんだ!!

このように錯覚することがあります。

それは、できるようになったのではありません。

単に、構文にはめて作文ができるようになっただけです。

従って、本当の意味でそれは論文ではありません。

そこには論考がありません。

構文にはめた作文があるだけです。

ですから、最初からできるようになることを目指す必要があります。

94-8 論文試験の意義は、単に口がうまいだけの人間が選抜されないことにある

論文試験の意義はどこにあるのでしょうか。

一言で言えば、狡猾で、単に口がうまいだけの人間が選抜されないことにあると言えます。

口頭試問では、どうしても堂々と話すことができて、頭の回転が速く、口がうまい人間が評価を得ます。

そして、外見が良ければさらに点数は伸びます。

しかし、人の知力というのは、この類の能力だけで決定されるものではありません。

ノーベル賞を受賞するような学者がどのような博士論文を書いており、どのような論文を書いているのかを見れば、知識人なら、何も言わなくても、ここに書いたことが分かるでしょう。

論文は人の知力に迫ることができるものです。

94-9 論文が書けるようになるとは、知力を鍛えるということ

本来は、論文が書けるようになるということは、何らかの知力を鍛え、その結果アウトプットができるようになるということです。

この意味で、手軽な小論文対策はすべて、論文が書けるようになる道とは正反対のものです。

ところが、多くの受験生は「手軽な対策」を望んでしまいます。

日本史と英語の勉強で忙しい。

本など読みたくもない。

面倒なことはやりたくない。

たくさんの時間考えるのは嫌。

そうなると、構文にはめてネタをはめこんで難関試験に受かることを心から望んでしまうようになります。

自分の知力を鍛えるよりも、手っ取り早く、大学のブランドを手に入れたい。

このように考えた時、大体不合格になります。

例外は、大学側がそのような知力を鍛えることに怠惰な人物を、積極的に迎え入れようとする場合です。

このようなケースは、ここには書きませんが、残念ながら存在すると言えます。

しかし、あなたはあてにすべきではありません。

94-10 才能を開花させる必要がある

多くの指導は、技能を強化することはあっても才能を開花させません。

しかし、それでは、能力の強化は限定的になります。

論文テストには、才能がある人が存在します。

あなたも同じように才能を開花させれば、論文テストで高い点数を取ることができるようになります。

94-11 おかしな時代

今はおかしな時代です。インターネットで検索をすれば、自作自演の絶賛レビューや、競合企業をたたく嘘の評判操作(違法行為)が目立ちます。

このような時代にあっては、どうやって自分の実力を高めていけばいいのかは、単にネット検索をするだけでは分からないでしょう。

なぜならば、そこに転がっている情報は、事実に反する嘘や、実力が伴わない人物による「こうすれば受かる」という理論ばかりだからです。

94-12 実力不足の師匠に学ばない

小論文を学ぶ際に、もしあなたができるようになりたいのであれば、既にできる人に教えてもらうことが重要です。

この点について、不思議なことに、ほとんど何も気にかけていない人がいます。

高いレベルでできない人が、高いレベルの何かをあなたに教えることができる道理はありません。

ところが、小論文は誰でも教えることができるため、論文の書き方を知らなくても、テストで点数が取れなくても、教えることができます。

あまり考えることなく、この点について問題を解決しようとした場合、有名な予備校に行けばとりあえず大丈夫なのかなと思考が停止してしまう人もいます。

予備校の有名さと講師の実力は全く比例しません。

出版社の有名さや本のきれいさと、講師の実力は全く比例しません。

有名度や知名度、学歴に小論文の実力は比例していません。

したがって、あなたが、小論文ができない時、現実に小論文試験で高い点数を叩き出せる人に教えてもらう必要があります。

高い点数を取る人が教えた場合に、生徒は大きく伸びます。

これは当たり前の話で、マックスどの程度まで成績が引き上がるかによって、あなたの伸び幅は決定されるためです。

伸び幅が大きい指導は、どんな生徒に教えても伸びます。全国で1位の生徒でも、まだまだ伸びます。

しかし、才能豊かで全国1位になる生徒が、70点しか取れない講師に教えてもらった場合、もうそれ以上何も伸びません。

今の時代は、模試でたまたまいい成績になったなど、特定の才能に頼った小論文指導が横行しています。

才能だけでは教えるには不十分です。

「再現性のある指導」により、指導効果が上がるやり方を熟知した指導者でなければ、場当たり的な指導を行ってしまいます。場当たり的な指導とは、小論文の過去問題を解説してすべてが終わるような指導であり、論文に関する本質的な知見を有さず、思考方式についても、経験も知見も中途半端であることを指します。

94-13 あきらめずにコツコツ

何かに熟達しようと考えた時、大事なことは師を見つけて、謙虚に学ぶことです。

直観で師を選びましょう。

理屈で適切な師を選ぶことはできません。