慶應大学「文学部」小論文の解き方

スマートフォンで再生した場合、一部ブラウザでは倍速再生に対応していないものがございます。

こちら(Firefox Beta)のブラウザのインストールしてご視聴ください。

どうやれば慶應大学文学部の小論文で合格点をとることが出来るのか?

倍速再生可能です:

プルダウンをクリックして、1.5倍もしくは、2倍をお選びください。

【レジュメ】

1 前提

・ほとんどのケースが論争参加型であり、自由に自分で問いを設定することを強く要求する問題は少なめ。(今後は分からない。)

《例》

2015年 課題文の内容を踏まえて考えを論じる。(論争参加型)

2014年 課題文の内容を踏まえて考えを論じる。(論争参加型)

2013年 課題文での筆者の主張に対して賛成か反対かを論じる。(論争参加型)

2012年 本の将来像を論じる。

2011年 3つの選択肢から立場を選び論じる。(論争参加型)

・単純に型にはめて考えることはできない。

2 説明問題の解き方

・課題文の内容について、書き換えを行う。

・自分の言葉で書き換えているうちに、全く違った内容にならないように注意。

・「傍線部の言い換えになっている部分」、もしくは、「傍線部の見解に至る前提」を整理し、並び替える。

・自然な日本語になるように整え、初めて読む人でも読むことができるように文章を設計する。

・時折単純な抜出では対処できない問題が出題される。その場合は、噛み砕いた内容(要は何を課題文では述べているのか)を端的に記述する必要がある。

※メルマガ会員さんには、このような合格しやすくなる動画を日々ご提供しています。

※メルマガ登録はこのページの一番下からどうぞ。

3 論述問題の解き方

・課題文の中心命題を読み取る。(もっとも言いたいこと。)

・時系列に書かれた主張の無い文章の場合、問題意識をくみ取る。

・問題設定を行う。

・意見提示を行い、結論から述べる。

・意見を支える理由とデータを述べる。(3種類の前提である、目的、価値観、事実について十分に吟味すること。)

4 把握しておきたいこと

・ピラミッドストラクチャーを学ぶ。

・一論文一中心命題の原則。

・反論に対する再反論に注意。

以下「慶應小論文合格バイブル」牛山 恭範(著)から一部紹介。

-------------ここから-------------

【文学部受験生に重要な着眼点と頭の働かせ方】

▼説明問題を解く際には、文章の全体像を把握すること。

▼説明問題では、本文の言葉を用いて客観的に説明を試みる。

▼わずかな言い換えは状況に応じて適宜実行する。

▼自分の考えを述べる際には、感性を大切に考察する。

▼「述べなさい」と求められた場合でも、間接的に論じるなど、説得的な文章を心がける。(単に思ったことを述べる作文のようにならないことが大切。

▼中心命題を確実につかまえる。(筆者がもっとも言いたいことを正確に把握。)

▼白紙のキャンバスに自由に絵を描くように、思考を働かせて、「自分が見えたもの」を言語化。

-------------ここまで-------------

慶應クラスではスピード受講(倍速再生)が標準装備です。

慶應クラスはどんな塾? こんな塾です。⇒『慶應クラス』

お問い合わせ・資料請求

ご質問、お問い合わせについては下のお問い合わせボタンよりメールを送信ください。

慶應クラスの資料請求はこちらからどうぞ。

※当然ですが、資料請求には、郵送料など料金等は一切かかりません。

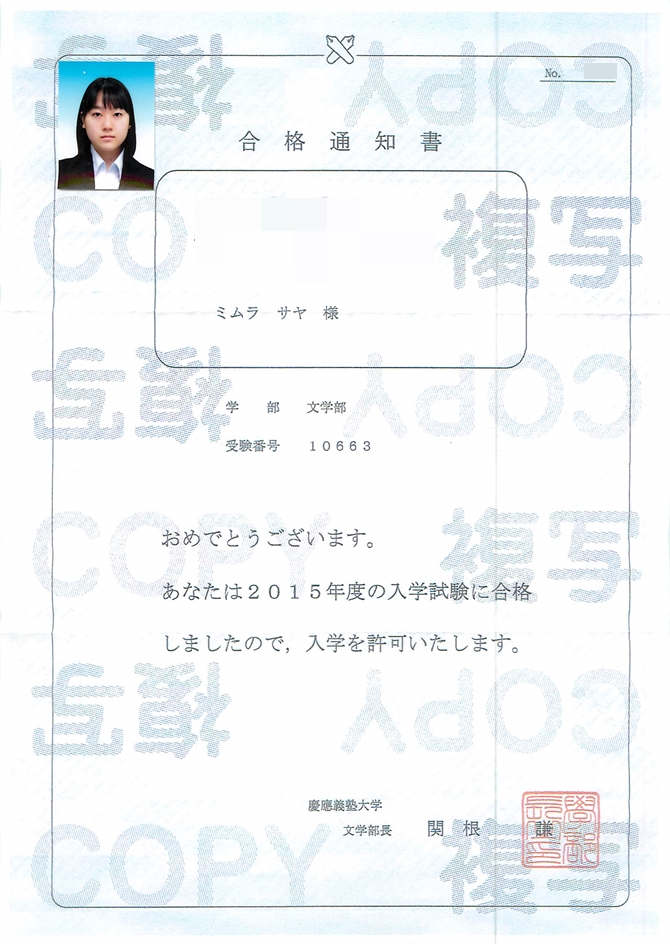

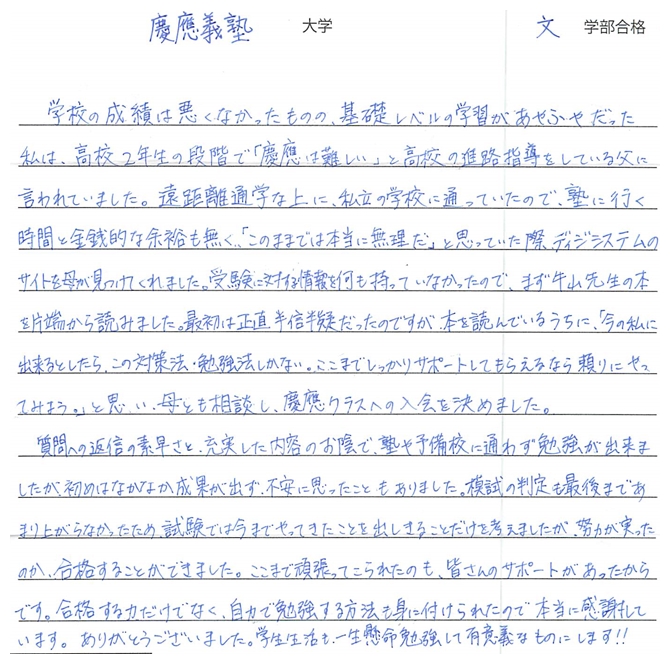

慶應大学 文学部に合格した三村さん

写真:合格後、合格証とお手紙を送ってくださいました。

その他の小論文の合格実績は、こちら⇒合格実績

慶應クラスってどんな塾?

慶應クラスはこんな塾です。⇒『慶應クラス』

メルマガ以外にも、情報提供しています。

ツイッター↓↓

| LINE(スマホで閲覧されている方)↓↓ | LINE(PCで閲覧されている方)↓↓

|

メルマガの内容と重複することもあります。予めご了承ください。