・私がやっていた学習

私は世界史の学習に、精読、赤シート、速読、記憶術、暗記カードといった勉強、法を使っていた。精読は4月に『ナビゲーター世界史』を読む時に使った。精読に飽きると、メリハリをつけるため速読を使うこともあった。

5?8月にこなした『世界史100題』、『攻略世界史 現代史』、『攻略世界史 各国史』、『各国別世界史ノート』、『一問一答』は覚え込みのために使ったが、これらは全て赤シートを使った。一方、これらの参考書の中でどうしても覚えられないのが出てきたときは、体感の覚えづらさに応じて記憶術処理か速読ノートを使った。比較的覚えやすいものや変換しやすいものは記憶術処理し、変換しづらいものと覚えづらいものは速読ノートに送った。

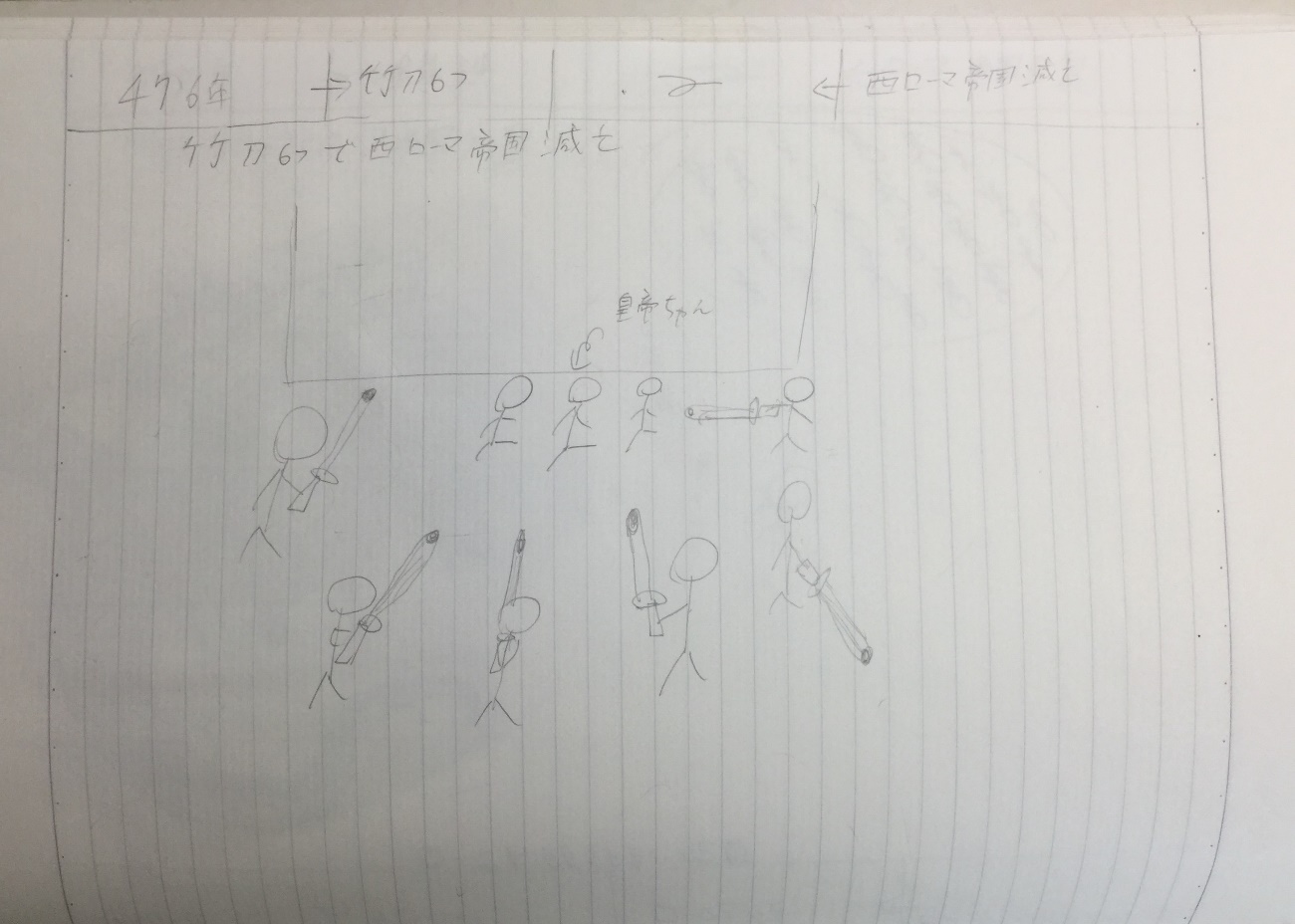

字や絵が汚いのはご愛嬌。なお恥ずかしすぎて写真にできなかったが、下ネタに変換したり、マンガやゲームなど自分に馴染み深いものへの変換もしている。要は覚えやすくなればいい。また、絵はネットで適当に拾ってきた画像を印刷して貼り付けて代替したりもしている。

速読ノートは暗記カードと似ている。キーワードと記憶対象を列挙させ、それをテンポ良く見ていくだけだ。暗記カードは答えを頭の中で思い浮かべる必要があるが、速読ノートはそれすらやらない。見て覚えるという感覚だ。

やはり字と絵が汚いのはご愛嬌。速読ノートの場合、図や絵、グラフを追加して、ややイメージ的にアレンジすることができる。ただしその場合、若干速度は落ちるだろう。そこは記憶対象の覚えづらさ、学習の中での速読ノートの位置付けを考慮して追加するかどうかを決めるといい。

11、12月にやった、『段階式 世界史論述トレーニング』、『詳説 世界史論述問題集』では、まず問題、解説、解答の重要な部分にマークする。問題を見て解答のキーワードを想起して解答を確認、その後に解説を速読した。

11、12月までメンテナンスとして『一問一答』をやり、1月からは総復習でこれまでの全ての参考書を回していたが、そこで覚えてないものが出てきた時は、確実に潰すために暗記カードを作った。速読ノートは暗記カードと似ていると言ったが、答えを想起する手間の分、暗記カードの方が刺激が強く、また答えられたかどうかが確実に分かる(速読ノートでは答えがどうしても目に入るため、覚えているかどうかのチェックが難しい)。

時期ごとの勉強法の組み合わせについて紹介したが、日々の学習でも組み合わせはしていた。例えば、世界史の勉強は最初の15分で速読ノートを1冊こなして、それからメインの勉強に入り、最後の15分は暗記カードをやるといった調子だ。

少し話が逸れるが、さまざまな勉強法ということでイメージを使った記憶をオススメしたい。イメージとは、具体的には絵や図、グラフを使うことだ。無理やり使う必要はないが、覚えづらさを感じたときに威力を発揮することがある。イメージを使うことは印象を強くすることになり、かなり記憶しやすくなる。私が記憶術のノートでやっていたことがまさにそれだ。ただし、イメージを使うと時間を取られる場合が多いので乱用は避けるのが無難だ。

これまで紹介したのは、あくまで一日中家に居ることができた浪人時代の私の勉強法だ。事情や状況は人によって全く異なる。勉強自体を効率化することはもちろん大切だが、自分の状況に合うように勉強法を組み合わせ、生活に溶け込ませられるようなスタイルを構築していってほしい。

私自身、公認会計士試験の学習をするときは、机に座っていられる時間(最も自由度が高い時間)が限られていた。そのため、電卓が必要な簿記の勉強を、電卓を使わないカードで代替する、電車でもできる勉強はそこでして、机に座れる時間は簿記の演習など机でしかできない勉強をする、満員電車対策に勉強道具の電子化、音声化などの工夫をした。果てには、電車で寝て勉強時間を無駄にしないよう、就寝時間を決めて、生活リズムまでコントロールし(せざるを得なかった)、あの手この手で生活に合わせた。

理論的に最も効率が良い勉強方法はあるかもしれないが、個人が生活の中でそれを実現できるとは限らない。高校、部活、移動時間など、どうしてもコントロールできない自分の生活要素があり、その制約の下で最も成果があがるように学習を設計する必要がある。

「効率」と言われると、どうしても嫌悪感がある人はいるだろう。おそらくは情緒がなく、なんとなく気持ち悪いか、逆に不効率になるんじゃないかと心配なのだと思う。

初めに情緒がないというのは誤解だ。確かに計画段階では、過不足なく、目的達成のために最適化した計画を組み、実行する。計画に無駄はなく、情緒はない。計画に情緒や無駄を入れたら、それは志望校をナメてることになる。しかし、実際に学習をやるときは意外に楽しくやっている。私は世界史をやっているとき、『ワンピース』や『Fate』シリーズといった漫画やゲームに紐づけてイメージ記憶をしていた。勉強自体が辛く、苦しい作業と思っているうちはまだ経験が浅い。勉強を楽しくしたり、負担を軽減することは十分に可能だ。

次に「効率化が不効率になる」といった心配も不要だ。効率化の本質は「選択と集中」である。つまり、最も成果が出るものを選択し、そこに資源(受験では時間と労力)を集中させる。逆に言えば、成果が出にくい部分は捨てることになる。効率化による不効率を気にする方は、この捨てることにより、シナジー(相乗)効果が失われ、長い目で見ると不効率になることを心配しているのだと思う。

しかしそのような心配は杞憂だ。その理由は、計画段階でシナジー効果もある程度織り込んでいる点、効率化のために時間に余裕ができる点にある。順を追って説明していこう。

効率化といっても、目先の効率ばかり見ているわけではない。シナジー効果もある程度は見込んで計画を立てる。年間計画を立てたり、その際に逆算の視点を使うのは、長期的視点を確保するためでもある。また大項目→中項目→小項目も、理解を前提として学習を早める目的なので、シナジー効果狙いの一種と言える。

また計画を修正して、学習を追加することもできる。そもそも効率化をしているため、効率化をしていない場合に比べて、圧倒的に早く処理をすることができる。成果が出るのも当然早い。そのため、時間に余裕を作ることができる。計画段階で余裕を作ることができていればなおさら余裕がある。もし不足を感じたなら、その余裕を使って参考書を追加すればいいだけの話だ。私も11月頃、世界史に余裕があったうえ、同時代史の理解が不足していると感じたため、同時代史の理解のために急きょ『横から見る世界史』を追加した。

「効率化はダメだ!結局損をする。」という言い方をする人は、合格者や予備校講師よりも、趣味や学問として研究をしている方が多い気がする。そのような方と受験生は立場が異なる。そのような方は自由時間で自由に学習できるかもしれないが、受験生は限られた時間の中で最大のパフォーマンスを発揮しなければならないという制約がある。ある種の冗長性を持った勉強も大切だが、それは大学合格後にやれば良い。

ディジシステム HOME