10 スキルのレベルと種類で決まっている

・試験はあなたがどれだけがんばったかでは決まらない。

・あなたがどれだけ有名講師に教わったかも関係ない。

・どこの学校出身かも関係ない。

・将来どの職業を目指しているかも関係ない。

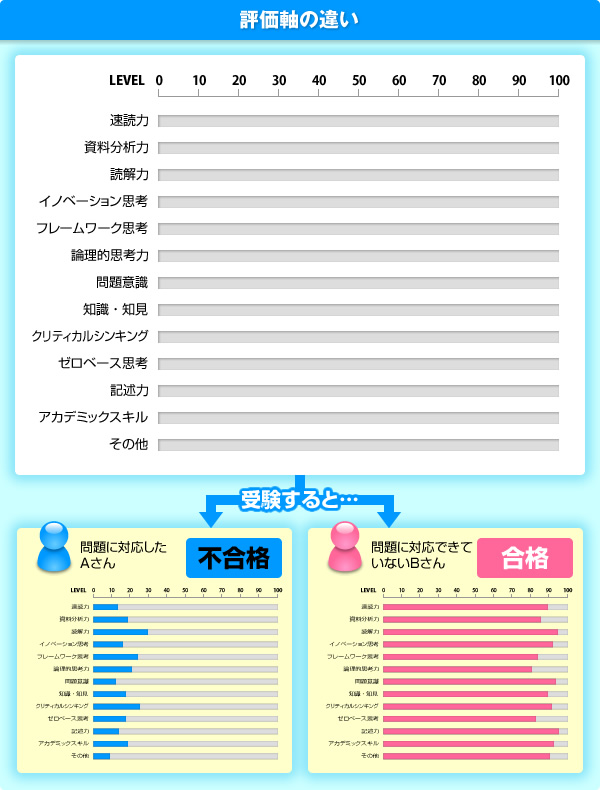

要は、あなたのスキルレベルとその数で決まる。あなたのスキルレベルが高ければ点数は高い。低ければ点数は低いのである。

失敗する受験生は、スキルと方法の区別がつかない。そこで、何らかの手法を教えてもらった場合、(こんな方法を教えてもらってもダメだ、もっと他の方法を教えてもらわないと・・・)となる。根本的な問題は、スキルレベルが足りていないことにあるにもかかわらず、自分の実力を高めるよりも、方法を学ぶことに腐心する。その結果、表面的な内容しか書くことができず、合格する力が養成されない。問題をパターンにはめるだけはめて過去問題に対応しようとして不合格になるのは、よくあるパターンである。実力が不足しているのだ。

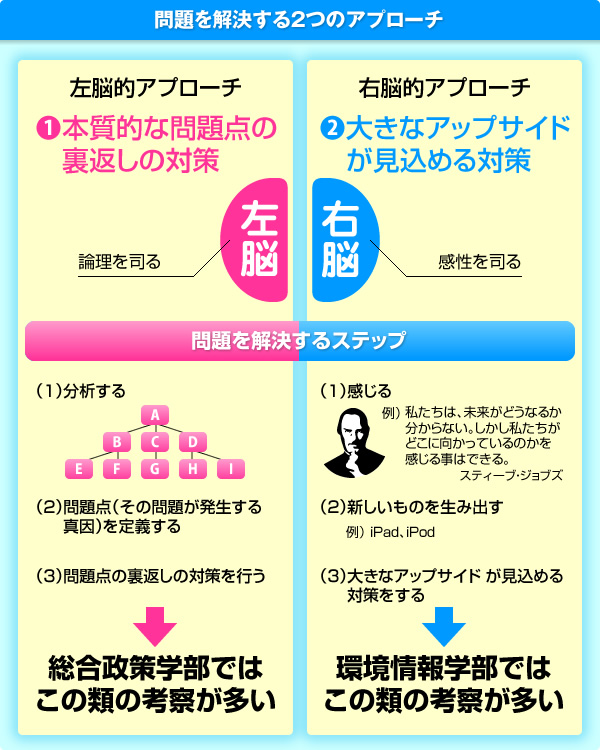

11 環境情報学部と総合政策学部入試は問題の傾向から大きく違う

総合政策学部に不合格になった人は、環境情報学部と総合政策学部は同じなので、どちらも対策できると言いたがる。この傾向は小論文を教えている人に多い。ところが、環境情報学部と総合政策学部では、求められるスキルが違う上に、問題解決のアプローチも違ったものである。

私は慶應大学総合政策学部と環境情報学部の両方に合格している。そして、この2学部両方に合格させる事例もたくさんある。

総合政策学部は上記の図のように、分析系の問題が多い。環境情報学部は上記の図のように、発明型の問題が多い。どちらが優れているというわけではない。プライドの問題にしないことが大切だ。要は、問題を解決するには、本質的な問題点の裏返しの対策か、大きなアップサイドを見込める対策をすることが重要であり、この2学部はこの両方を試す傾向が強いということである。

あなたは今までにこの2学部は同じだと言われてこなかっただろうか。「同じようで違い、違うようで同じ。」とSFCの教授が述べる意味はこのようなところにある。

慶應大学絶対合格のアプローチも、英語、歴史、小論文全てに関して上記の問題解決のアプローチを私はブレることなく行ってきている。モチベーションの向上も同様だ。だから慶應クラスの生徒さんは、モチベーションがMAXになり、一日に16時間程度勉強するようになることがあるのである。

私は上記の2つについて、大変得意な人間である。分析が苦手な人に、分析はできない。だからデタラメな受験論があふれるのである。感性を働かせることが苦手な人は、直感的な対策を打てない。直感を働かせることが苦手なのである。もともと直感を働かせることが得意な人が妙に分析しているように見せかけてみても分析できていないことも多い。理由は上記の通りである。

ただし、この傾向は過去20年程度のものであり、今後変わる可能性は常にある。

12 ○○に対応しているのか?と気にする人が勘違いしていること

私が受験する大学に対応していますか?という質問は多い。ところが私のクライアントは東大大学院、慶應大学院、国立法科大学院に問題なく合格していく。なぜこんなことが起こるのか。

対応しているかどうかを気にしている人が見ているのは、問題のレベルと特性である。ところが問題のレベルはスキルの実力が高ければ対応できる。特性についてはスキルの数が多ければ対応できる。

要は、小論文の点数はスキルの数とレベルでしか決まっていない。大学の問題でもなければ、特殊性でもない。そこに気付いていない人は、自分が受験する試験が特別なのではないかと心配してしまう。そうではない。スキルの数とレベルでほぼ決まっているのだ。慶應SFCがユニークなところは、必要なスキルの数が環境情報と総合政策の両方を合わせた場合、もっとも多くなることである。あとはそれぞれのスキルレベルがどの高さなのかということ以外は、小論文の点数に関係ない。

大学の問題が特殊なので、特殊なことをやっていけば合格するというのは、同じく言葉で考えることによる失敗だ。大学の問題が特殊な場合、その特殊性に高いレベルで対応するから合格できるのである。

ところが中には大学が出題する問題を解くことができれば合格すると考える人がいるようだ。問題を解くことができれば受かるというのは数学の発想だ。小論文では考えたことを書けばいいのである。問題はその時にどれだけ高いレベルで問題を解けたのかということだ。問題に対応できずとも、レベルが高ければ合格なのである。ここを間違えてはならない。

私はスキルアップのコンサルタントだ。どんな人のスキルでも高めてみせる。私は日本一スキルアップに詳しい自負がある。クライアントには、法律の専門家をはじめとして公認会計士や合格率10%以下の難関試験合格者が多い。

慶應大学4学部合格 林匠太郎さん (法・経・総・環)

慶應大学4学部合格 辻本新さん (法・経・総・環)

慶應大学3学部合格 竹内賢志郎さん (経・商・環)