9 成果につながる小論文読解対策の一例

対処方法は大きく2つある。一つ目の対処方法は、「分からないなりに分かるように読むことができるようになること」である。これができれば、文学部の問題に限らず、対処できるようになる。慶應大学の英語だとか、慶應の小論文ということはしきりに言われるが、慶應の英語も東大の英語も無い。英語がそこに出題された時に慶應の英語になり、東大の英語になっているだけだ。同じ問題は出ないのである。それにもかかわらず、盲目的に慶應の英語や慶應の小論文を理解しようとするのは、大変な間違いである。解き方や考え方については、学部別に考えることに意義があるが、課題文を理解するということに関しては、前述したように、無意味に理解作業を行ってもあまり成果にはつながらない。

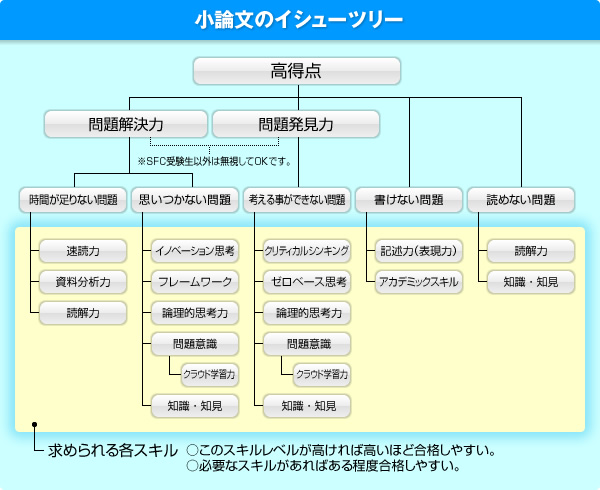

図:プレジデントファミリークラブ第5回 慶應小論文対策で失敗しないための根本的対策

「慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法」

大学受験では内容を全部分かっている人が合格しているわけではない。皆が分からないなりに分かったから合格している。ところが、要領が悪い人は、分からないなりに分かるということが、根本的な原因への対処であることに気づかない。読解のスキルが足りないのである。内容を説明してもらっている場合ではない。そこで膨大な時間を小論文の勉強にかけてしまう。英語の授業と同じ時間つぶしをしてしまうのだ。ところがこうやって時間つぶしをして、ほとんどの受験生が英語を読めず、難関試験に合格できず、試験で結果を出すことができない。その理由はなぜか。簡単だ。単に実力が不足しているのだ。実力が不足しているのに、「慶應の英語」、「慶應の小論文」という言葉で考えて表面的な対策を行い、実力を高めるための時間を確保できなかったことが敗因にすぎない。本当は皆大変良い頭を持っている。それにもかかわらず結果を出せないのは、単にアプローチに問題があるだけだ。ギャップを埋めることができていないのである。

2つ目の対策は、対応力を高めるというものである。考える力を引き上げて、高いレベルで論述できれば、合格できる。当たり前すぎるほど当たり前だが、実はこのような対策は軽視される。その理由は学生の側が強く思い込む内容についての対策が取られるためだ。

英語が読めない時、なぜ読めないのかということについては、大抵の場合ボキャブラリーが足りないということになる。しかし本当は、英単語を覚えていないのではなく、反射速度が遅すぎて、丸暗記しているので、読めないということも多い。さらに、記憶の質も悪いので、頭の中で英語をイメージできないのだ。英語を話すことができない時も、暗記していないからと思われがちだ。しかし、英語を話すことができない原因は、一つの日本語と英語が対応しているという思い込みにあることも珍しくない。最初から簡単な表現に置き換えることができないから話せないということも多いのである。このように学習者は自分の思い込みが激しい場合、簡単に対策を誤る。

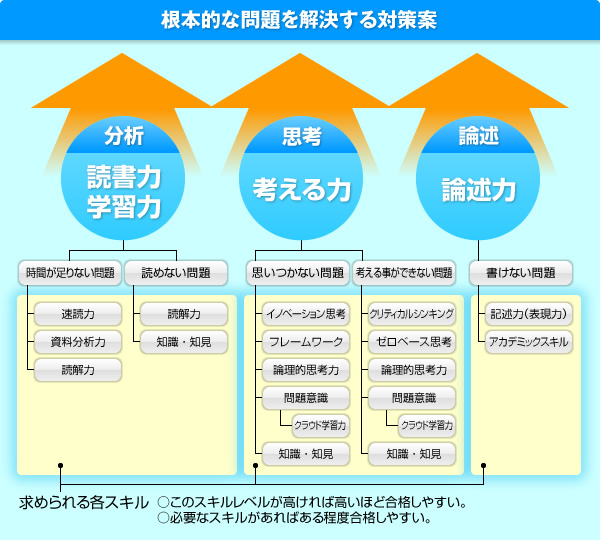

図:プレジデントファミリークラブ第5回 慶應小論文対策で失敗しないための根本的対策

「慶應大学に我が子を確実に合格させる教育法」

試験は点数を取れれば合格である。従ってあなたの理想的な時間の使い方は、「点数が低い所の中で、時間をかけずに点数を高めることができるところ」に時間を使うことである。

「点数が上がることからやれ!」とまでは言わない。しかし、勉強気分になるだけの勉強作業を一日も早くやめることは大切だ。試験に落ちる人は要領が悪いのである。数値でイメージ的に説明しよう。150の力で受かる試験があるとする。この試験に要領が悪い人は300の力で挑もうとしてしまう。本当は150でいいのに、無駄なことをしてしまう。問題は300まで力を引き上げても受からないことである。過去問題の内容を理解しても受からない。次に出る問題を理解しなければならないのである。漢字を練習しても受からない。漢字に配点がないのである。英検1級の英単語をやっても受からない。そんなものは出ない。出た所で皆分かっていない。受験は他の人ができないことはできなくても受かる。他の人ができる問題を落とすから落ちるのだ。英検1級の英単語を覚えた人が不合格になり、単語力が無い人が合格するのはなぜか。英検1級の英単語を覚えずに合格している人は、必要な、求められている力を引き上げて、さっさと点数を叩きだしたからである。原則として合格と不合格はやるべきことの判断で決まっている。無駄なことをやる時間は受験生にはない。

私が過去問題の朗読をやらないのはここに理由がある。時間ばかりかかってなんの足しにもならないからだ。従って私はウェブに公開する授業も、オンラインで塾生が見る過去問題解説もポイントのみを解説する。違いを作る違い以外話さない。また、「授業のための授業」は行わない。すべての授業は「違いを作る授業」「できないことをできるようにする授業」である。塾の生徒が受講する過去問題授業は要点を詳細に解説する。その結果牛山が解説する授業を受けただけで環境情報学部に合格するなどの事例が出てくる。

また、だからこそ学習方法の授業や、モチベーション向上の授業、意識改革の授業、考え方を変える授業、要約問題や説明問題の授業、表現方法の授業、考え方の授業、思考方法の授業、速読の授業などが多数用意されている。問題を解く授業ではなく、問題を解く力をつける授業しかしない。

問題を低いレベルで解いても仕方がないからだ。解けたと思っているのは受験生だけで、現実には高いレベルで解いた人から合格していく。従って、問題を高いレベルで解くための授業を行う。 一方で、暗記科目は覚えているかどうかだけで点数が決まる。

従って実力テストなどの無意味な時間は過ごさない。確認テストは自分が好きな時に自分の都合でやればいいのである。

多くの受験生が失敗する理由は、端的に言えば慶應大学の場合、科目の勉強をするからだ。スキルが問われているのに、英語の勉強をする、小論文の勉強をする・・・というように、科目の勉強ばかりしている。ところが現実はどうか。英語など全く勉強していない帰国子女が一発合格する。実力があれば、小論文の勉強などせずに合格する。

これは当然すぎるくらいに当然なことである。なぜならば、慶應SFCでは、構想力等が評価軸になっており、法学部などでは論理的であることが評価の対象である。小論文ができるなどというざっくりすぎる評価ではない。小論文ができないので、小論文の問題で考えるなどというのは、大変ナンセンスな考えだ。何故ならば小論文というのは、単なる科目の名前に過ぎないからだ。バシッと構想ができれば一発で合格なのである。だから「本を読みなさい」と私はアドバイスをする。本など読まなくてもいいという無責任な発言はある。しかし、本はあなたに無尽蔵にアイディアをもたらす。触媒として機能し、文章を強くし、表現力豊かにし、適切な文章を書くことができるようになる。

一方で、何の本を読めば正解なのか?と考えている人、何の本に正解が書かれているのかと考えている人は落ちる。的中しても何の意味もないのである。予備校というのは、的中させるために問題集を分厚くする。そうすれば試験が終わった時に「的中しました」と言うことができるからだ。しかし、小論文という科目は的中しても答えのレベルが高くなければ合格できない。正解を書くのではなく、あなたがレベルの高い正解(一つの解)を創るのだ。

英語の勉強も、歴史の勉強も、小論文の勉強も、数学の勉強も、このように表面上の問題に対して深く考えることなく、そのまま対処しようとするから対策が空回りになるのである。