7 要領の悪さが不合格の理由になっている

受験に合格するかどうかは、要領で決まっている。ほとんどの人は、合格に無関係な作業に膨大な時間を費やしてしまう。その結果不合格になるのである。本稿では、英語の学習について述べたことを思い出していただきたい。

授業は多くの場合、授業のための授業が行われている。このことに小学生の頃から授業を受けた人は気付かずに大人になっていく。従って、いかにして問題に対処していくかということを考えずに、授業を受けるようになる。授業を受けることに安心するようになってしまうのである。

慶應大学の文学部の問題が分からない時に、これを理解すると、合格できるのではないかと考えてしまうのも同じである。文学部の問題が分かりにくく、合格点を取ることができないという問題を解決する手段が、「文学部の問題を理解するということ」だと思ってしまっているのである。

表面上の問題は、合格点を取れないというものだ。上記の幼少期から受けてきた教育の先入観とセットになると、朗読した授業を聞いていれば、文学部の問題が理解できると考えてしまうのも無理は無い。

理解ができていなくても授業は誰でもできる。添削も同様である。突っ込みを入れればいいだけだからだ。授業や添削は誰でもできるが、解答例はごまかしきれない。根本的な理解が無い場合、ボロが出る。

その上で、よくわかっていないけれども問題を読み、解説をしているので、教える側も教えられている側も分かったように錯覚してしまう。しかし、本当は理解できているかといえば大変危うい。時間をかけて作った危うい理解が、試験本番で役立つかと言えば、これがまたあまり役に立たないのである。現代文の授業を思い出してほしい。あれだけ時間をかけて現代文の授業を受けて、なぜ生徒の学力が高まらないのか。その理由は、内容を理解しているからである。文章の内容を理解できない人を集めて、内容を説明してしまっているのである。内容を理解できない原因をたたくことなく、手取り足取り説明してしまっているから、読めるようにならない。これは当たり前と言ってしまえば、大変当たり前だ。表面上の問題に、そのまま対策を練っているからだ。この点について、理解に苦しむ人がいるようなので、詳しく以下に解説する。

8 要領の悪い理解方法

要領が悪い人は、理解のやり方に問題があることが多い。

(1)実力をつけるために、解説が詳しすぎる参考書を使うな!?東大の医学部に合格するような人が、数学の勉強をする際に解説が詳しすぎるものを使わないように薦めることがある。当然彼らは、日本一数学を理解している集団であることは疑いようもない。なぜ解説が詳しすぎる参考書を使うと、逆に実力が伸びないことがあるのか。それは、解説がなまじ詳しいがために、わかった気になるからである。華麗なる錯覚である。ところで、その問題を分かったかと言えば、同じ問題を解こうとすると、解けない。わかっていないのである。問題を分かったのに、問題を解けない場合、いろいろな原因が考えられる。記憶していない。そもそも理解していないなど理由は様々だ。記憶するにも解説が詳しすぎるものは不適当である。ポイントが分からない。そして、理解する時も、必要以上の解説があるとわかったような、分からないような気になってしまうのである。同様にポイントがブレて分かりにくいためだ。ポイントがまとめられているものは、サッサッと目を移すだけでポイントが頭に入る。

(2)現代文の問題集をやっても点数が上がらない現代文の問題集をいくらやっても点数が上がらないことがある。解説も丁寧にされている。しかし、点数が上がらない。問題を解く。解説を読む。分かりやすく書かれている。そして、満足する。この満足しているプロセスがやっかいである。満足しても、次に別の問題をやるとやはり問題を解けない。そして答えを見る。分かりやすく書かれているので理解する。そして満足する。そして次の問題をやる。解けない。以下この無限連鎖である。なぜこのようなことになってしまうのか。そもそも理解することが次への対処能力を引き上げていないからだ。なまじパターン化してしまうと、逆に今度はそのパターンを覚えなければならなくなる。本質的な理解がないのだ。本質的に理解した時に人は記憶する量を劇的に減らすことができる。本質的な理解ではなく、なんと本文の理解をしてしまっている。だから応用が効かない。

だいたい物事は数パターンかに分けることができるのであるからして、パターンを覚えればなんとかなるという理屈は、理論上は成立しても実際にはなかなか成立しない。その理由は、パターンに分けることができたとしても、そのパターンを認知しなければならないのは自分だからだ。また、自分が知っているパターンが出るとは限らない。こうやって結局自己満足的な時間が勉強時間として過ぎていくのである。

(3)歴史の理解作業がどこまで必要か歴史を理解しないといけないので、授業を聞くという人がいる。授業を聞くと分かった気になってしまう。しかし、テストを受けると点数は低い。

(4)個別相談学習の個別相談をやり、「分かりました」と言うので、「それでは◯◯についてはどうなりますか」と質問すると、「分かりません」と答えが返ってくることが珍しくない。これは分かっていないということである。しかし、本人はその時に分かったと感じてしまっている。

上記の1〜4に共通するのは、わかったつもりになっており、満足していることである。だからやっかいなのだ。満足している理由は、分かったことが合格につながると錯覚しているためだ。同じものは出ない。理解にはレベルがある。ここに紹介した事例は、言い換えれば「浅い理解で応用が効かない」ことだ。ところが試験本番であなたに求められるのは、応用力なのである。過去の試験の問題が再度出題されるわけでもなければ、型にはめた解き方ができるかを問われているわけでもない。分かりやすさとは罠なのである。

それではどうすればいいのか。以下に、ド短期で成果が上がった理解速読という講座を受講した受講生の事例を紹介する。最初から理解できないことに対処すれば、時間をかけずに一発で解決するのだ。

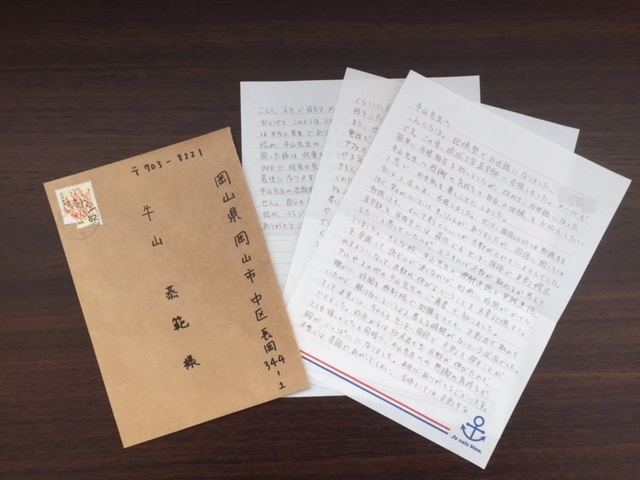

写真:琉球大学医学部合格報告

琉球大学の医学部に合格した事例のように、短期間で現代文の点数を50点近く引き上げて医学部に合格する事例がある。これなどは、理解できない問題を解決した事例である。読解力を鍛えれば一発なのだ。