6 慶應大学小論文の問題解決をいかにして実現するか?

慶應大学小論文対策もやみくもな表面的な対策をしないことが大切だ。それでは、慶應小論文について、問題解決を図るにはどうすればいいのだろうか。以下にご紹介するのは、私が拙著慶應小論文合格バイブルで行っている問題解決学的アプローチによる問題の定義である。

慶應SFCに安定して合格したい人は、以下の様なことを自分である程度できるようになることが大切だ。問題の解き方を教えてもらっている場合ではない。

-------------ここから(引用開始)-------------

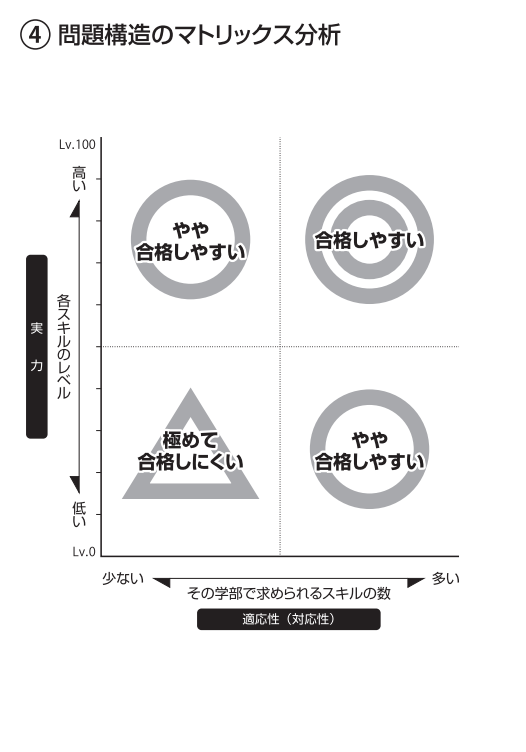

学部で求められるスキルの数と各スキルのレベルで合否が決まる

小論文試験は、各学部で求められるスキルの数とそのスキルのレベルにより、合否が決まります。数学に例えて言えば、二次関数が得意な人は、二次関数が出れば合格しやすく、集合が得意な人は、集合が出れば合格しやすいようなものです。対応できる範囲とそのレベルで、合否が決まります。従って、他の科目の単元と同じように、それぞれのスキルを高めていくことが実質的には合格の際に重要になります。

ここまででお話した(1)適応性とは、その学部で求められるスキルの数のことだと思ってください。論理思考が求められる、クリエイティブな思考が求められる、問題発見思考が求められるなどと、理解してもらえれば大丈夫です。

~学部専用を求めすぎる人がなぜ不合格になりやすいのか~

このように具体的に考えていかずに、(学部専用ということは、学部専用の対策ができるので安心ですよね?)と考え始めると、実態がつかめなくなります。この手の考え方をする人は、私の経験ではたいてい不合格になります。(レベルが高い何かをやれば、レベルがすごく高いところを受けるので、レベルが高い答案を作ることができて、合格しますね?)と考えている人が時々います。

こういう人は、受験で求められるスキルや、力とは無関係に単に難解な本をたくさん読み、その本で仕入れたネタを答案に埋め込み、その結果問いとズレた答案となりますので、大減点をされて不合格になるパターンが多いです。

ここまでにお話した(2)実力発揮のレベルとは、各スキルについて、その人が持っている実力のことです。この実力が高ければ合格します。この実力が高ければどの大学、どの学部かは関係ありません。失敗する人は、『難しい』という言葉に、対策を合わせようとします。

『○○大学院は難しい』ゆえに『難しい対策が必要だ』

このような考えは現実に対応できません。その理由は、何がどれだけ難しいのかが分からないからです。学部専用を求めすぎる人はこの傾向があります。表面的にものごとを捉えすぎて現実に対処できなくなります。

① 分析のためにまずは問題を具体的に把握し、データを集める

次のような、点数を取ることができない事例があります。

【得点できない事例一覧】

・表現についてのスキルが不足している場合、文章を表現力豊かに表現できなくなります。また、日本語として不適切なことを述べてしまいます。

・パラグラフリーディングのスキルが不足していると、文章を論理的に読むことができません。

・論理思考のスキルが不足していると、人が何かを言えば、(あっそうなんですね)と信じるしかなくなります。自分の頭で考えることができず、各種言説を統合して、考察することができません。

・クリティカルシンキングのスキルが不足していると、自分の思考過程が甘いことに気づきません。

・ゼロベース思考のスキルが不足していると、先入観や世間一般の考え方で頭がいっぱいになります。その結果、新しいことを考えにくくなります。

・アカデミックスキルが無いと、研究法について考察を求められても分かりにくくなります。

・プレゼンスキルが無ければ、あなたが考える構想が魅力的に伝わりません。

・構想力のスキルが無ければ、大胆な構想を描くことができません。

・文章を素早く読むスキルが無いと、ゆっくりゆっくりと文章を読み、その上頭に残りません。

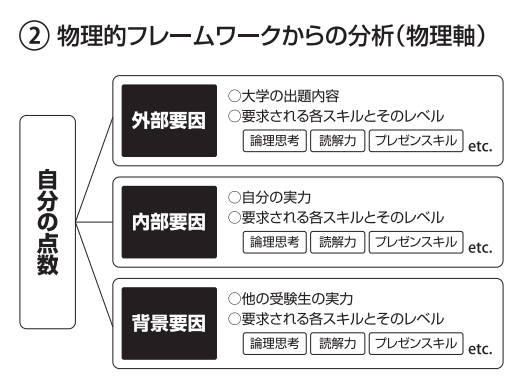

② 物理的フレームワークによる小論文試験で高得点を取ることができない問題点の整理分析(物理軸)

③ イシューツリーによる構造的問題点の整理分析(非物理軸・概念軸)

自分自身の実力の問題についてはどのようなものがあるのかについては、前のページの【事例一覧】に記載しました。これを図式化します。イシューツリーとは、問題点にフォーカスして、問題の構造をツリー構造にしたものです。いつ出題されてもおかしくないので慣れておきましょう。

前のページにあった事例一覧の他に次のような物もあります。これをまとめたのが左のページの図だと思ってください。

【その他の事例】

・問題解決思考のスキルが不足していると、思い付きで述べるようになります。まったく的外れな対策案や、まったく的外れな方向性案を提示してしまいます。言い換えれば、戦略の立案ができない状態になります。

・問題発見思考のスキルが無ければ、物事の何が本質的な問題点なのかが定義できなくなります。

・意思決定のスキルが不足していると、場当たり的に短絡的な結論を導くようになります。

これらの事例に加えて、この章で取り扱った慶應大学の過去問題の事例を思い出してください。

どのような力が必要になるのか、漠然とイメージできるはずです。

合格できるかどうかを考察するには、①競争要因(母集団のレベル)②内部要因(自分の実力)③外部要因(大学の要求レベル)という3点が重要です。競争要因は、一見すると関係が無さそうですが、実は小論文試験は、相対評価の試験ですので、実質的には関係があります。点数をつける基準を甘くすれば全員満点になります。厳しくしすぎれば、全員0点です。したがってこのページの図のようになります。

④ 問題構造のマトリックス分析(非論理的融合化)

~求められるスキルとスキルレベルを感じる~

慶應大学の各学部の対策を考えていく際には、求められるスキルの数と、要求されているスキルのレベルを考慮に入れることが大切です。したがって、文系全般について、次の図のようなことが言えます。

○○の学部に対応できるかどうかも、ある大学や大学院に対応できるかも、すべてはここで決まります。マイケルジョーダンがどのようなバスケでも強いのと同じで実質無関係なのです。しかし、多くの人は、表面的に見てしまい、学部専用があると思い込んでしまいます。法学部専用と呼称し、対象をいくら認識しても、そこで求められるスキルのレベルで点は決まっています。AO専用と呼べるものが仮にあったとしても、最後は複合的なスキルの数とレベルであなたの点は決まります。 私が大学院在籍中に東大卒や京大卒、東大医学部卒、東京大学博士課程終了者、旧帝大の医学部卒などのクラスメート(平均年齢35歳程)がいる中で成績優秀者となった理由もこの左の図にあります。医学のスキルや知識では、彼らには勝てませんが、論理思考や問題発見、問題解決、プレゼン、クリティカルシンキングは、私の仕事でもあるので、私は強かっただけです。計算力では彼らに負けます。

※非論理的融合化は、「小論文の教科書」p205に、図があります。

⑤ 知識重視論文の失敗例一覧

・入れ込んだ知識が問いと無関係なものであり、論理的になんら説得力を持たない小論文。(非論理的)

・入れ込んだ知識から自分の主張への論理的つながりが弱く、論理に飛躍がある小論文。(非論理的)

・問いと、入れ込んだ知識の関連性が薄く、主張を導く重要な理由や前提がスッポリと抜けている小論文。(非論理的)

・知識を入れることがメイン(背景知識を含む)になってしまい、文字数が足りず、問題の要求を実質的に完全無視する形となった小論文。(文字数不足)

・知識を入れることがメインとなってしまい、論理構成を軽視し、論文試験の趣旨から外れてしまった小論文。(構成)

【まとめ】

総じて、知識偏重になることにより、論理性を実質的に軽視する形となる失敗が多い。これに加えて、他の失敗も同様に論文試験の趣旨から逸脱したものであり、論文試験で求められている力を見せることから根本的に外れることにより、大きな減点につながることが多い。

①~⑤のステップから、本質的な問題点を考察し定義する(FACTベース思考)

このように、事実に基づいた考察をFACTベース思考と言います。勘や憶測に基づいた考えより、確実性が高いため、論文試験向きの考察方法であり、実社会で多くの場合求められる考察課程です。

【(小論文で点数を取ることができない)本質的問題点の考察】

小論文で大きく失点し、高い点数を確保できない問題は、多くのケースで「受験生のスキル不足」と「大学が出題する問題で要求されるスキルレベルについて、受験生のレベルが低いこと」に主な原因がある。自分の能力は相対評価で評価されるため、「ライバル以上のスキルレベル及びスキルの数」が無ければ、高い点数にはならない構造的問題がある。したがって、小論文試験で点数を確保できない本質的な問題点は、(1)時間が足りない、(2)思いつかない、(3)考えることができない、(4)書けない、(5)読めないという問題を発生させる対応したスキルの不足及び、スキルレベルの不足・及び、知見不足、にあると考えられる。

~本質的な問題点を特定することができずに、解決策の立案はできない~

例えば、喫煙で健康を害している人が、いくら運動しても無駄なように、原則として問題は本質的な問題点を特定しなければ解決しにくい性質があります。小論文の勉強も同じです。ここにご紹介した内容は、どのような大学も大学院もAO入試も推薦入試も基本的に同じです。

このように本質的な問題点を定義する意義はどこにあるのでしょうか。受験生は細かく考えず、合格実績や専用コースに目が奪われがちです。合格できないという表面上の問題点を解決しようとすると、○○大学のコースという頭になります。私はそうやって、行政書士専用講座や、○○試験専用キットを利用して成績が上がらない人をたくさん見てきました。有名予備校に心が惹かれるのも同様の理由であり、普通の対策に目が行きがちなのも同様の思考回路です。問題を具体的に特定し、自分が不合格になる要因を丁寧に取り除いていかなければ、あなたが不合格になる可能性は高いということです。

事例やイシューツリーから総合的に、可能な限り「漏れなく重複なく」考えれば、知識と知見不足が結果に影響を及ぼす度合いや、教えてもらう教育機関の影響がどれほど最終結果にあるのかについては、ある程度イメージが膨らむはずです。

小論文に実質「解法手順」が無いのは、他の暗黙知と同じ 何らかの思考を行う際には、妥当な考察手順は存在しえます。その理由は、妥当な思考に原理原則があるからです。しかし、一方でこのような原理的な部分や、仕組みを理解せず、特定の解法ステップを金科玉条とする考え方があります。大変危険な考え方と言わざるを得ません。また、そのような考え方をすれば、どんどんあなたは小粒な考え方しかできなくなっていくでしょう。思考が枠組みで固定されるからです。あなたはその枠の中でしか考えられなくなります。また高得点の小論文へ至る道が十分に検討されていないただの『手順解法』型(と呼びます。)や『構文当てはめ』型(構文に当てはめるだけ)は、問題点を定義できておらず、したがって困難性への対処可能性も低く、総じて高い点数にはなりにくいものです。知識埋め込みタイプは論外です。

『解法手順型』の論拠は、試験がそうなっているからというものか、これで試験問題を解くことができるからというものですが、その前提が違います。現実と、適応可能性は別次元に存在しています。例えれば以下のようなものです。左投げのピッチャーがいれば、左投げに対応するバットの振り方をやっていけばホームランをバカバカ打てるようになるかと言えば、そんなことは無いのと同じです。

それができるなら、野球選手は全員スーパースターになります。もちろん、そんな馬鹿なことはありません。『解法手順型』や『構文当てはめ型』では、高い点数の小論文を書くことは難しいと言えるでしょう。

-------------ここまで(引用終了)-------------