yasunori usiyama

プロフィール

こんにちは。

牛山です。

今日は、計画の立て方について、解説したいと思います。

長期の計画は大雑把に立てるのがコツです。

いろいろな試験を受ける人がいますので、誰が見ても分かるように

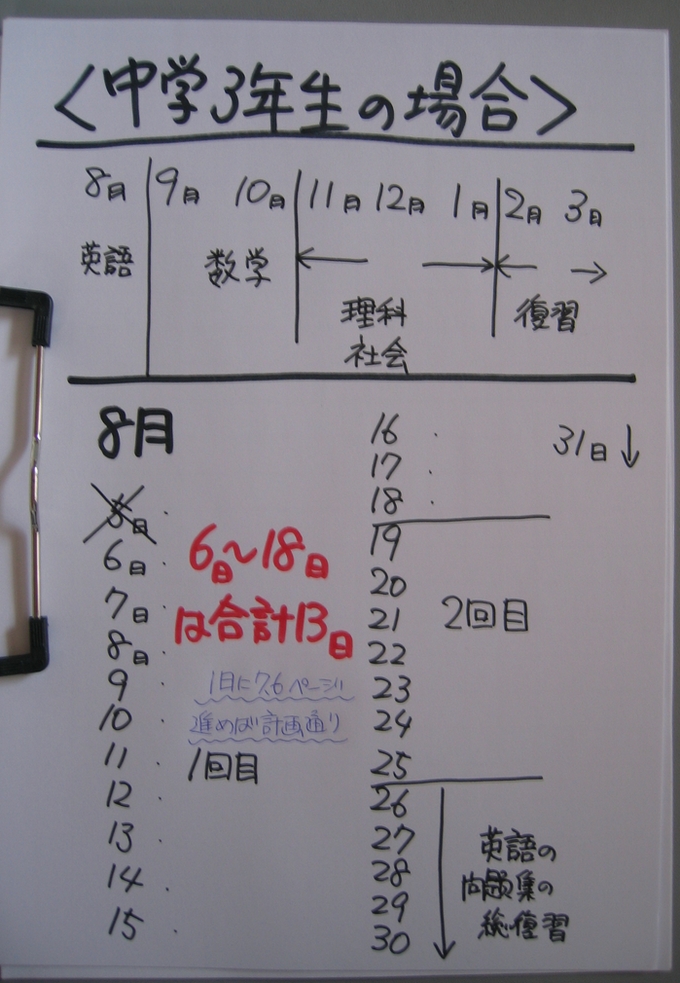

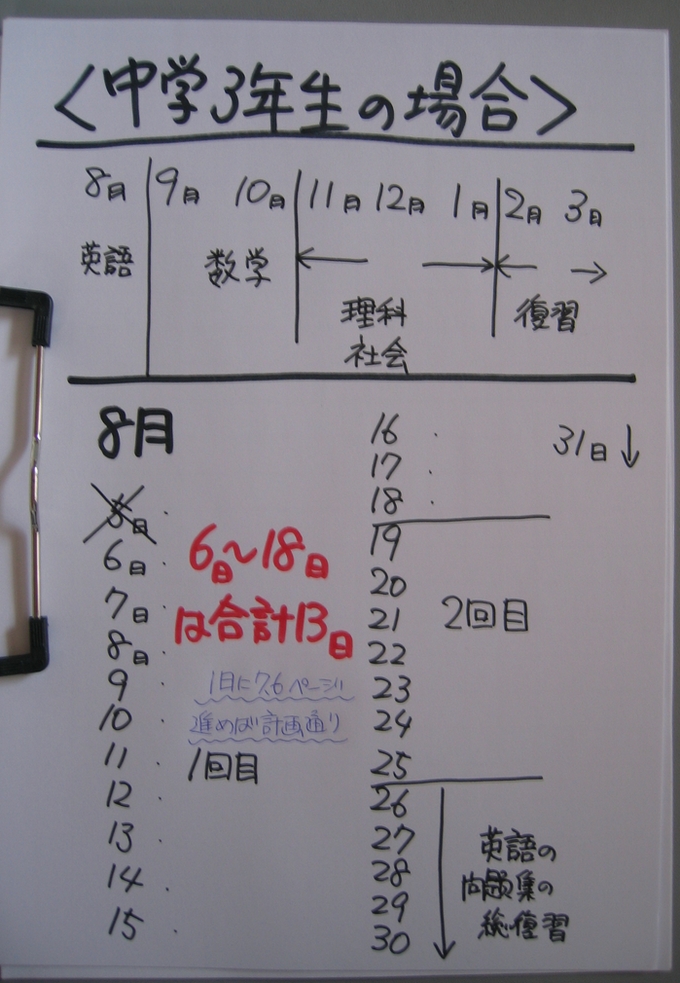

今回のケースでは、中学生の計画、高校に合格する為の計画を扱いますね。

別にこれが、弁理士のような知的財産権の、弁理士試験の計画であっても

いいのですが、私も情報発信をいろいろな人にしなければならないので、

資格試験の場合はまた今度にします。カンタンな例でいきましょう!

高校受験の場合は以下のように実質的に

理科や社会の暗記科目も大きく合否に影響します。

そこでテスト的に今からペース配分をチェックしておくといいんですね。今はやらなくても問題集を一ページか二ページだけやってみるのです。そこでかかる時間を計算しておきます。

丸文字でわざわざ書いたのは、気負わなくていいよという事です。

こんな風に大雑把に計画は立ててOKです。

(記憶塾では厳密に合格の精度を高める為に計画を立てます。資格試験の場合はかなりスマートに手帳などにも計画表をつけたいですね。もちろんそれも可能ですよ)

しかし無いのはまずい!

計画を立てずになんとかなるのは本当に簡単な試験です。

計画が無ければ成功の可能性はガクッと落ちます。

上の図を見ても分かりますが

直前は基本的に復習しかやってはダメです。

試験本番直前に新しい事を一生懸命やっているのは負け組みで、試験会場でもあの人は落ちるとすぐに分かります。

そう考えると今の時期からもうあまり時間が無いという事に気付く人もいるはずです。

直前には新しい事はやってはダメなので、そのさらに2~3ヶ月は、暗記科目がきていますね。

詰め込む為です。理解型の英語と数学をなるべく先に終わらせて、国語は同時並行で行けばいいでしょう。

数学は塾に行っていない人は学校の先生に分からないところを聞く事ができるので学校がはじまる9月から徹底して集中的にやるのがお薦めですね。

夏は英語づけ、数学は短期集中でゴリゴリ問題集を終わらせると、そういう大雑把な計画です。

上の計画表を見ても分かるように、26日以降は、総復習に入っています。これは試験で100点近い人が取る行動です。復習が無い人は多くの問題集をきちんと記憶しきることはできません。

一回目よりも二回目の方が、処理速度が上がっているので、計画でも半分より少し多い程度の日数確保になっているんですね。2回目と三回目はそんなに処理速度は変りません。

上記はあくまでも目安です。

合格に何がどれだけ必要かをしっかり理解して、今からきちんと対策を立てましょう!

今助けてあげるのは簡単なのですが、試験日までに一ヶ月弱でなんとかしてくださいと言われても、必ず合格させてあげるという事は非常に難しくなるんですね。