Ⅶ Q&A

Q (1)私が受験する大学、学部に対応していますか?

A (解答)

特殊性ではなく到達性で合否は決まる

結果は能力で決まっている。したがって、あまり「対応しているかどうか」を気にしないことが大切だ。対応しているかどうかを質問する気持ちはよく分かる。しかし、この場合対応しているかどうかについての判断基準は、聞く相手に丸投げしてしまっている。

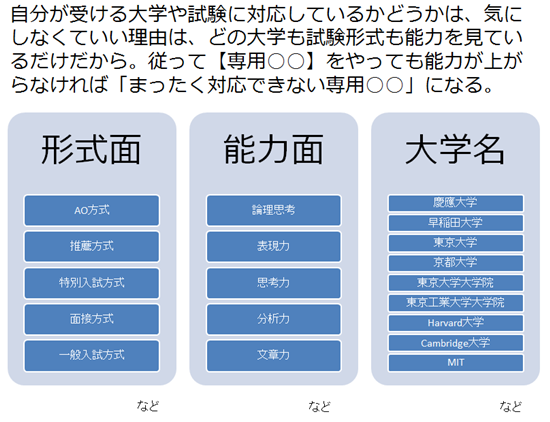

これも言葉で考える弊害なのである。実際はどのレベルまで必要な力が高まるかで結果は決まる。小論文で言えば、論理思考、分析力、ウケのいい答案作成力、読解力、思考力等が上がれば点数は上がるのである。だからこそ、私が主催する塾では、慶應大学も京都大学も、東京大学大学院も、東京工業大学大学院も、医学部医学科も、法科大学院も慶應大学大学院も、合格者が出ている。問題は、対応しているかどうかではなく、その試験で求められる能力のレベルがどのレベルで、何種類のスキルが求められるのかということだ。

図にすると次のようになる。

例外的なケース

専用のサービスを気にしなくてはならないのは、その受験先の特殊性が異常に高い場合である。多くの人は自分が受験する試験は特殊だと思いたがるが、一般的な試験であることは多い。大学のネームバリューに比例して、特殊性が増すわけではない。また、特殊性を増せば良質な生徒を獲得できるわけでもない。だからこそ、慶應大学の法学部や、京都大学では、質実剛健な問題を作成して、思考レベルや論理思考レベルの度合いが高い受験生を確保している。気にしなければならないのは、そのレベルへあなた自身が到達できるかどうかである。到達レベルが高ければ合格する。足りなければ不合格になるのである。

一般的に論理思考はなめられている。論理は知っているとか、一応本で読んだことがあると思われていることが多いが、論理思考を限界まで高いレベルでできる人はこの世には皆無に近い。それほど難しいからこそ小論文試験があるという認識が無い場合、小論文の対策は的外れなものになる。

難しいことをやればいいわけではない

受験先が有名大学なので、難しいことをやればいいと考えると、上記の能力面のレベルを満たすことができず、失敗につながるので注意してほしい。人が成長するには難しいことをやればいいわけではないからである。野球少年が大リーガーをマネしても意味が無いし、少年サッカーの若者がJリーグのトレーニングをすればオリンピック出場できるわけではない。